偉大な発明は閃きだけでなく、潜在意識下の思考、エジソンのシステム思考、ゼロックスの販売戦略、ポストイットの用途発見のように、実現への努力と適応が成功を左右します。

偉大な発明と、その発想

画期的なアイデアは、突然天から降りてくる

ひらめきというものは、ジグソーパズルのようなものです。最後のピースが入るまでどのようなものかわかりません。それはそれぞれのピースが潜在意識の中にあるからです。

顕在意識での思考は、思考の筋道が明確です。

しかし顕在意識で考えられるアイデアは概して凡庸なものに終わります。

アイデアの断片がバラバラの状態では、何か全くわかりません。

潜在意識の中で、アイデアのピースが組み合わさってきて、形をつくり始めてもアイデアが生まれつつあるのかどうか、分かりません。

最後のピースが完成した時、突然アイデアが形を表します。

顕在意識で考え付かず、思考が行き詰ります。

そしてしばらく時間を置くと、潜在意識の中にその課題がインプットされます。そして時間の経過と共に課題自体も忘れられてしまいますが、潜在意識ではその課題に対して、答えを探し続けています。

そして無意識のうちに答えのヒントとなる情報を集めています。

つまりジグソーパズルのピースを集めているのです。

そしてある日最後のピースを入った時、突然答えが見つかります。その瞬間はベッドの中だったり、トイレの中だったりします。

画期的なアイデアだけで、十分か

一般的には偉大な発明家は、ある日素晴らしいアイデアをひらめき、それから画期的な製品が生まれたように考えられています。実はアイデアよりもその後の実現のプロセスの方がはるかに重要です。むしろ、偉大な発明家、或はイノベーターはアイデアを事業化する才能や運に恵まれていたと言えます。

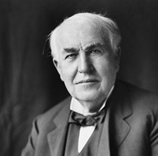

エジソン 電球発明のポイントは、電力供給までのシステム思考

「メンロパークの魔術師」と異名をとるエジソン、彼は電球の発明に1万回失敗したと言われています。しかし彼は

「失敗したのではない。うまくいかない方法を1万通り発見しただけだ。」

と語りました。

では、あきらめずに続ければ電球は発明できたのでしようか。

成功の決め手は、発明家ではなく実業家として思考

実はエジソンの成功の要因は、発明家ではなく実業家として、でした。

1870年代、発電機が登場し、街にはガス灯に加えて、アーク灯が使われていました。

しかしアーク灯は眩しすぎ、人々は電球を求めていました。

そして、1841年イギリスのフレデリック・デュ・モラインズがプラチナと炭素の電球の特許を取りました。しかし点灯時間が短すぎ、実用になりませんでした。その後電球の開発は多くの人が挑戦しましたが、実現できませんでした。

人々の間にあきらめムードが漂ってきた1978年10月エジソンは、「数週間で実現する」と大見得を切りました。エジソンは、エジソン電灯株式会社を設立し、J.P.モルガンなどの資本家が大量の資金を提供しました。

メンロパーク研究所は大変な騒ぎなりました。大勢の技師たちが電球の寿命を延ばすべく試験しました。

11月電球は実用とは程遠い状況でした。暗礁に乗り上げたエジソンは、若手物理学者フランシス・アプトンを雇い、彼に電球の材料について集中的に研究させました。

その結果、発電所から電球までを全体のシステムと考えた場合、プラチナは電球の材料としては、電気抵抗が小さすぎました。電球を照らすために大量の電流が必要でした。これではとてつもない規模の発電所が必要になってしまいます。

必要なのはもっと大きな電気抵抗をもつ電球でした。そして100ボルトのようなより高い電圧だったのです。

電力供給から全体のシステムを構想

明らかにエジソンのライバルたちは、完全な電球を作るのに必死になっていて、電力の供給から全体のシステムまで考えていませんでした。材料を細く長くコイル状にすることで、抵抗の大きな電球を作ることができました。その間にエジソンは、高電圧を発生する発電機、電力計、ヒューズなどシステム全体を設計しました。

しかし1879年になってもプラチナの電球は実用になりませんでした。

このころエジソンのスタッフたちは、炭素に目を向けました。助手のバチェラーが炭素の細いフィラメントで実験したところ、初めて13時間という記録が出ました。それから手当たり次第に試し、遂に日本産の竹が最も良いことが分かり、1989年の暮れには、240時間以上も点灯しました。

最初の発明から21年、支援者と歩んだ遠くて長い道

電気部品メーカーで特許分析をしていたチェスター・F・カールソンは誓いました。

「ボタンを押したら、簡単に複写できる機械を絶対に作ってやる。」

当時、特許の書類を複写する唯一の方法は、コツコツと手書きすることでした。

その仕事に苦痛を感じて仕方がなかったカールソンは、借金を抱えて仕事を辞めることもできませんでした。

ニューヨーク公立図書館に通って、写真の原理を調べていたカールソンは、光に当たると電気特性が変化する物質を使い、乾性複製する方法、現在のコピー機の原理を閃きました。素晴らしいアイデアでしたが実現には多くのハードルがありました。

それから3年周りの住人から悪臭がすると文句を言われつつ、アパートのキッチンで実験を続けたカールソンは、1938年10月ついに、最初のドライコピーに成功しました。

成功してからの苦難の道

しかしそれはこれから始まる苦難の前触れでした。IBM、RCA名だたる企業はどこも見向きもしませんでした。それでも研究をつづけ破産しかけていた1944年、バテル記念研究所という民間財団からの出資を受け急場をしのぐことができました。それも尽きかけた1947年、ハロイド社という小さな写真用品会社の社長ジョー・ウィルソンが、遠路カールソンの元へやって来ました。

カールソンに賭けた写真用品会社の社長

小さな写真用品会社の社長のウィルソンは、コダックのような会社にしたいという大きな夢を持っていました。カールソンの電子写真の実演を見たウィルソンは、

「この商品が市場に出るまでには果てしなく遠い道のりがあるだろう。しかし市場に出せるようになれば、注目の的になるはずだ。」とカールソンに賭けることにしました。

年間収益10万ドルのハロイド社が、毎年2万5千ドル以上の研究費をつぎ込む決意をしたのです。

しかし研究の成果は遅々としたものでした。「まともな管理職なら開発を辞めさせるようなことが何度もあった。」とハロイド社のベテラン社員は言っています。それでも続けられたのは、ハロイド社にそれだけの資力があったことと、自社の市場が縮小していくのを見つつ、夢を追い続けたウィルソンの決意でした。

高すぎた世界初のコピー機

そしてカールソンは14年の歳月をかけ、1959年にモデル914が完成しました。ハロイド社はこれまでに7500万ドル、同社の9年分の総収入を超える研究開発費をつぎ込んでいました。モデル914は幅1.2m高さ1.2m重さ300kgオフィスに置くには、

「悲しくなるくらい大きい」

しろものでした。

このモデル914は原稿を置き、枚数のダイヤルをセットし、ボタンを押すだけで必要な枚数をコピーできる画期的なものでしたが、価格は400万ドルもしました。マスコミも見向きもしませんでした。

コピー機を売るのではなく、コピーを売る!

この時ウィルソンはひらめきました。

「コピー機を売るのではなく、コピーを売ろう。」

機械は無償で提供し、使った枚数だけお金をもらう仕組みを考えました。顧客にとって投資が不要で、コピーは簡単できれいなため、あっという間に世界中に広まりました。1967年には世界中で9000台のモデル914がリースされ、1台につき4500ドルの収益がありました。

新製品が需要を創り出す、ポストイット

1968年、3Mのスペンサー・シルバーは、良くつかない糊というものを偶然つくってしまいました。

シルバーはとんでもない新しいものを開発したということは分かりましたが、問題はそれをどうやって使うかでした。この製品に愛着のあったシルバーは、寝ても覚めてもこの製品のことを考え、会う人毎に製品のサンプルを見せましたが、誰もこの製品の用途を考え付きませんでした。

ところがたまたまシルバーの話を聞いていたアート・フライは、教会の聖歌隊で歌っているときに、楽譜に挟んでいたしおりが落ちるのにイライラしていました。そしてひらめいたのです。

「シルバーの糊なら落ちないしおりができる。」

3Mでは技術系社員は、勤務時間の15%は自分の好きな製品の開発に当てることができるというユニークなルールがありました。そこでフライは自分で糊のついたしおりを作りました。作ってみたら、メモとして使えることに気がつきました。

1977年には、販売できるものが出来ましたが、どう使えばいいのか、社内のだれもわかりません。

製品の可能性が分かっていたフライは、社内の秘書たちにこのメモを配りました。秘書はこの製品の良さを理解し、これを使うことで書類の整理が驚く程はかどることを伝えました。しかし顧客にどう伝えるのかが問題でした。

実際3Mのマーケティング部門が行った市場調査は、無残な失敗に終わりました。

紙切れで済むことにわざわざお金を払うという声は有りませんでした。一度でも使ってもらえば、製品の良さは分かるはずでした。そこでマーケティング担当者は、ただで配り始めたところ、注文が殺到しました。

早すぎたために珍発明に終わったアイデア

折角発明しても時期が早すぎて、周辺技術や環境が追いつかず、珍発明に終わったものは多くあります。しかし時代が変わると、イノベーションに変わっていました。

冷却スーツ

【珍発明】

1934年R.S.ガウグラーは、スーツの内部を冷たい水が循環することで、熱いところでも快適に過ごせるスーツを特許出願しました。スーツの先にはホースがあり、巨大なコンプレッサーとつながっていました。

【イノベーション】

Med-Eng社のLCGチューブ スーツ(水循環スーツ)は、高温・暑熱環境下での安全性・作業効率を大幅に改善するため、裏側に効果的に張り巡らされたチューブホース内を冷却水が循環し全身の体表面温度を下げます。

軽量/コンパクトな携帯型冷却ユニット(循環ポンプ+アイスボトル)は、装着していても作業の妨げにならず自由な動きを損ないません。

バイクエアバッグ

【珍発明】

1989年の米国特許NO. 4825469は、バイク事故のとき、ライダーの体を守るエアバッグのようなスーツです。

【イノベーション】

無限電光株式会社が販売している「ジャケット型バイク用エアバック、hit-air」は、普段はバイクにつけられたワイヤーに止められたキーボールがジャケットに固定されています。

ライダーが事故に遭い、バイクから体が離れ、キーボールがジャケットから外れると、エアバッグが膨張し、事故の衝撃を緩和します。

ジェットパック

【危険な自由】

背中に背負ったランドセルから噴き出した勢いで空中を自在に移動する。昔のアニメにはこんなシーンがありました。

これを実現したのが、米国のベンチャー企業であるJet Pack International社のジェットパックです。

過酸化水素と窒素の混合燃料を燃焼させ、最大飛行速度は時速120km、ですが、30秒ほどで燃料が尽きます。

まだ姿勢制御が難しくスタントの域を出ませんが、アニメのシーンが現実のものになりました。

Jet Pack International社のジェットパック

【より実用的に】

Martin Aircraft社創業者であるGlenn Martin氏は、30年間ジェットパックを開発し2017年に商用販売を予定しています。このジェットパックは高さ1㎞まで上昇、滞空時間は30分、最高時速は74㎞、積載容量は120㎏というものです。ずいぶん大型になりましたが、飛行の安定度は増し、スタントから実用的な飛行器具に進化しました。

垂直離着陸機 技術の困難さ

滑走路を必要としない垂直離着陸機は、実用化されたのは、イギリスのハリアーとアメリカのオスプレイだけですが、はるか以前にも多くのメーカーがチャレンジしました。しかし細い吹き出しジェットで姿勢制御するのは容易ではなく、しかも垂直に上昇するエネルギーは水平に離陸より遥かに多量に必要でした。

その中には、失敗作の数々がありました。

最初から分かっていた問題 コンベアXFY-1ポゴ

コンベア社の垂直離着陸戦闘機として、1954年テスト飛行し、1955年計画中止されました。

原因は、着陸時にパイロットが地面を全く見えず着陸が非常に困難だったためで、この問題解決の見込みが全く立たなかったからでした。

この問題は、実機をつくらなくても設計段階で分かるとは思うのですが…。

航空力学はどこへ?C450 コレオプテール

フランスの垂直離着陸機で、ジェットエンジンを垂直に立て、先端にコックピットをつけた構造です。

1955年初飛行に成功しましたが、7回目の試験飛行中操縦不能に陥り、機体が大破して中止になりました。巨大なロケットの様なフォルムで、姿勢制御する尾翼の面積はわずかしかなく、通常飛行の速度では姿勢制御は容易でないことは想像つきます。

時代が求めるようになってきた

【珍発明】

世界最悪発明大全という本に載っていた楽々点眼メガネ。

メガネの両眼の部分に漏斗をつけて、誰でも目の中心に目薬を差すことができます。誰がこんなものを使うのかと思うかもしれませんが、高齢化により意外なニーズが生まれています。

【イノベーション】

衛生材料、医療用品を製造・販売している川本産業株式会社は、点眼補助具「らくらく点眼」「らくらく点眼Ⅲ」を開発し、販売しています。

点眼補助具「らくらく点眼」

高齢者は手元がおぼつかなくなると、目薬を目に滴下するのが非常に困難になります。一方で加齢により白内障などのため目薬をしなければならない高齢者は増えています。そこで高齢者でも楽に目薬を差せるような補助具が開発されています。

本当に望んでいるか うさぎ注射器

【珍発明】

1967年に米国特許NO. 3299891 で出願されたのは、うさぎのフォルムの注射器です。

子供が大嫌いな注射も、このかわいい注射器ならば、子供は注射器だと気付きません。

その間にブスッ。

でも逆に、子供がウサギ類を怖がるようになるかもしれませんが。

ひらめきを成功に結びつけるには

何故あるのかではなく、これまでなかったものを想像し、「何故ないのか」を問う。

以上の例から、ひらめきを成功に結び付けるのにポイントを以下にまとめます。

【発明家が見つけたアイデアやビジョンは他人に理解されることは、まずない。】

辛抱強く人々を教育すべし、教育無くして普及なし。

アイデアが笑いものにされても気にしない。新しすぎるか、本当の笑い話のいずれか。

【特許と著作権と商標権を活用する、権利は勝ち取ろうとするものに味方する。】

【最初に始めた者に神は微笑む。】

同時に一番大きな痛手を被るのも最初に始めた者である。

一番乗りこそ有利。第一印象もまた決定的な要素である。

【アイデアが実を結ぶには、全力を投入が必要。】

片手間、逐次投入では成果は得られない。

それには何度でも試し、何度でも挑戦する。これが努力といえる。

【自分の限界を良く知り、足りない部分を補ってくれるパートナーを求める。】

【発明を成功させるためには、お金が不可欠。】

資金源を確保し、資金配分を考える。そして無駄遣いをせず、大切に資金を活かす。

【ホームランを狙うなら三振を恐れない。】

バットを振らないことにはボールは当たらない。

新しいものにはリスクがつきもの、リスクなくしてサクセスなし。

最後に

【売れるためには、バカみたいに単純であれ、複雑にすると売れない。】

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント