30年先を考えることで、変わる経営

製造業、特に大手企業の下請けとして長年やってきた企業は、新たに顧客を獲得するのが容易ではありません。

しかし今取引している大手企業が、今後も安定して取引が持続するかというと心配な点があります。

そこで今後の方針を考える切り口として、

会社の30年先を考えることをお勧めします。

「30年も先のことなんか誰もわからないし

第一自分が生きてないかもしれないじゃないか」

あなたのおっしゃる通りです。

だからこそ、30年先の未来を考えることは、非常に大きな意味があります。

30年先、

自分は経営から引退しているかもしれない。

30年先、

今の取引先は、元気がなくなっているかもしれない

それでも会社が存続していくためには、色々なことをやらなければなりません。

自分がいなくても会社が回っていくように、

後継者を計画的に育成したり、

事業の中核部分をあなた以外の社員で回せるようにする必要があります。

例えば、創業社長が苦労して新しい製品を生み出し、中堅企業まで成長した会社があったとします。

製品は市場で評価され、売上は増えました。

その後も社長は研鑽を重ね、新たな商品もヒットしました。

しかし社長が引退した時、会社を引き継いだ人たちがヒット商品を出せなければ、30年先の存続は望めません。

そのためには、社内に研究開発を行う組織体制が必要かもしれません。

あるいは、必要なのは創業者のDNAを引き継ぐような人材の育成かもしれません。

もうひとつは、今の取引先の衰退です。

企業の寿命は30年といわれています。

今の取引先が絶好調であっても、30年先の保証はありません。

自動車産業などは、ずっと右肩上がりだったために、

日本の自動車メーカーが衰退するとは思いもよらないかもしれません。

しかし過去の歴史を振り返ると企業の入れ替わりは随分起きています。

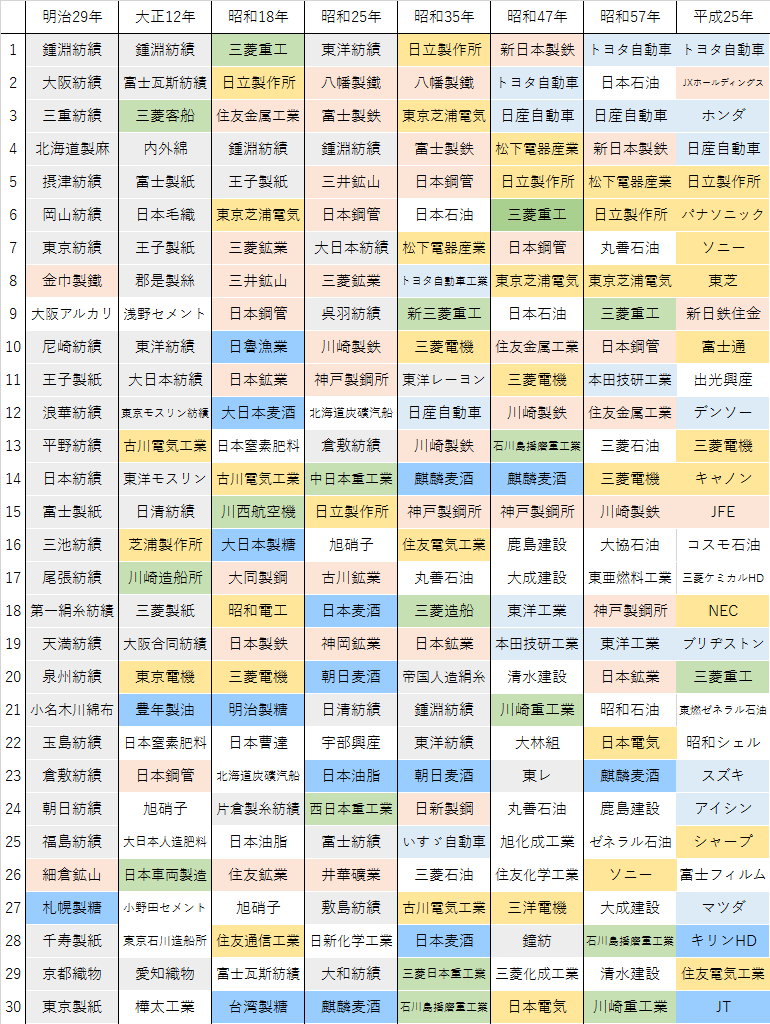

下表は日経BPで公開された明治29年から昭和57年までの日本企業の売上ランキング1位から、30位までを並べたものです。

ただし、この中には商社、保険・金融、通信・ソフトウェア会社は入っていません。

つまり製造業の売上ランキングです。

これを見ると、

明治29年は、日本に重工業が根付く前なので、大半が繊維産業でした。

大正12年には、電気、造船などの企業が入ってきます。

実は大正3年に始まった第一次世界大戦で、大量の船舶が沈没しました。

特にドイツの潜水艦の標的となった商船や輸送船が大量に失われ、その補充の為日本は未曽有の受注を受け、好景気に沸き、その後の重工業の発展のきっかけとなりました。

そして、戦時中の昭和18年、戦後の昭和25年は、

鉄鋼や造船などの重工業が日本経済を牽引しました。

昭和35年は、日本の花形産業は鉄鋼、造船などの重工業でした。

繊維もまだ競争力はありましたが、売上は重工業にかないませんでした。

自動車メーカーも台頭してきましたが、庶民にとって自動車はまだ高根の花でした。

それが昭和47年には、日本のモータリゼーションが開花し、

自動車メーカーが主役に躍り出ます。

さらに鉄や石油の消費も拡大したため、鉄鋼メーカーや石油メーカーも売上を伸ばしてきました。

そしてエレクトロニクスの発展と共に、輸出を伸ばした電機メーカーが上位に入ってきました。

そして現在の平成25年、

主役は変わりませんがグローバルメーカーが多いことが特徴です。

つまり国内の売上だけでなく、輸出や海外での現地生産の大きい企業が上位を占めています。

一方で情報機器メーカーがほとんど見当たらないことに気が付きます。

一部のメーカーは携帯電話やパソコンを製造していますが、我々が日常使用するパソコンやスマホは大半が海外メーカーで製造したものです。

では、この傾向が将来も続くでしょうか?

ここからは、私の独断です。

平成25年には、デンソー、アイシンなどの部品メーカーが上位に入ってきました。

自動車市場が大きくなるにつれて、グローバル規模で部品を供給する部品メーカーが力を持ってきたといえます。

この傾向が進んでいくと、パソコンのように付加価値は、インテルのCPUやハードディスクドライブの磁気ヘッドなどの要素部品が占めて、完成品メーカーの利益が少なくなることが、自動車にも起きる可能性があります。

また化学メーカーやフィルムメーカーが上位に来ています。

これは素材の開発は地道な研究開発が必要で、競合が容易にまねできないため、差別化しやすいこともあります。

今後はこういった素材メーカーが利益を上げ、製品を製造しているメーカーはなかなか利益を上げられなくなる可能性があります。

さらに現在上位を占めている自動車や電機が他のメーカーに取って代わられる日が来るのか?

私はその日が来るのではないかと思います。

ただ、どのメーカーが来るのかは、わかりません。

では、どうすべきでしょうか。

今の経営者はいなくなる。

取引先は、衰退する

という前提で、

30年先の未来を生き残るにはどうすれば良いのか。

そう考えると、今やるべきことが見つかります。

つまり変化する情勢に合わせて、

取引先も経営者も変わっても、

それに合わせて変化する企業体をつくることです。

そして自社の最も得意な分野の技術を継続して高めて、その分野ではトップの地位を狙うことです。

2050年の未来について実際の企業についての記事は、こちらから参照いただけます。

変化への対応について書いた記事は、こちらから参照いただけます。

経営コラム ものづくりの未来と経営

人工知能、フィンテック、5G、技術の進歩は加速しています。また先進国の少子高齢化、格差の拡大と資源争奪など、私たちを取り巻く社会も変化しています。そのような中

ものづくりはどのように変わっていくのでしょうか?

未来の組織や経営は何が求められるのでしょうか?

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、こういった課題に対するヒントになるコラムです。

こちらにご登録いただきますと、更新情報のメルマガをお送りします。

(登録いただいたメールアドレスは、メルマガ以外には使用しませんので、ご安心ください。)

経営コラムのバックナンバーはこちらをご参照ください。

中小企業でもできる簡単な原価計算のやり方

製造原価、アワーレートを決算書から計算する独自の手法です。中小企業も簡単に個々の製品の原価が計算できます。以下の書籍、セミナーで紹介しています。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」

中小企業の現場の実務に沿ったわかりやすい個別製品の原価の手引書です。

基本的な計算方法を解説した【基礎編】と、自動化、外段取化の原価や見えない損失の計算など現場の課題を原価で解説した【実践編】があります。

中小企業・小規模企業のための

個別製造原価の手引書 【基礎編】

価格 ¥2,000 + 消費税(¥200)+送料

中小企業・小規模企業のための

個別製造原価の手引書 【実践編】

価格 ¥3,000 + 消費税(¥300)+送料

ご購入及び詳細はこちらをご参照願います。

書籍「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」日刊工業新聞社

普段疑問に思っている間接費・販管費やアワーレートなど原価と見積について、分かりやすく書きました。会計の知識がなくてもすらすら読める本です。原価管理や経理の方にもお勧めします。

こちら(アマゾン)から購入できます。

簡単、低価格の原価計算システム

数人の会社から使える個別原価計算システム「利益まっくす」

「この製品は、本当はいくらでできているだろうか?」

多くの経営者の疑問です。「利益まっくす」は中小企業が簡単に個別原価を計算できるて価格のシステムです。

設備・現場のアワーレートの違いが容易に計算できます。

間接部門や工場の間接費用も適切に分配されます。

クラウド型でインストール不要、1ライセンスで複数のPCで使えます。

利益まっくすは長年製造業をコンサルティングしてきた当社が製造業の収益改善のために開発したシステムです。

ご関心のある方はこちらからお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。