ランチェスター戦略は、軍事法則を経営に応用したもので、兵力差が勝敗に大きく影響することを示す。日露戦争の日本は、兵力や火器、訓練でロシアに対し優位に立っており、精神論ではなく準備と戦略で勝利した。正確な現状分析と適切な戦略立案の重要性は、企業経営にも共通する。

ランチェスター戦略は、イギリスの航空技術者ランチェスターが確立した軍事戦略「ランチェスターの法則」を経営コンサルタントの故田岡氏が経営戦略に応用したものです。ランチェスター戦略では、強者と弱者に分け、それぞれに適した戦略を解いています。

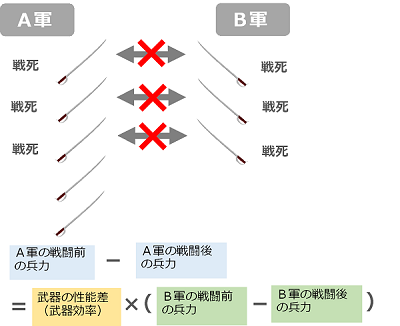

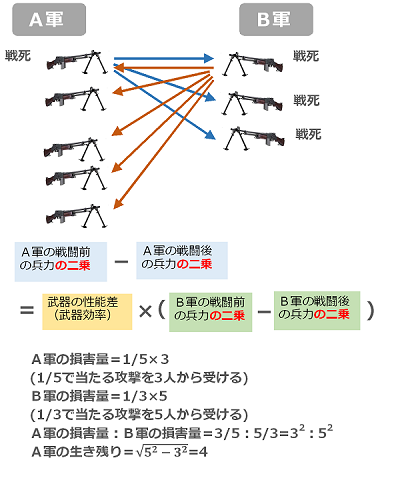

その元となった「ランチェスターの法則」は、以下の式で示されます。

例

ランチェスター第一法則

A軍5名、B軍3名が、狭い場所で一人しか狙い撃ちできない接近戦で戦う場合

A軍の戦闘前の兵力-A軍の戦闘後の兵力=武器効率×(B軍の戦闘前の兵力-B軍の戦闘後の兵力)

この例では、A軍、B軍とも同じ性能の武器であれば、残存兵力は、A軍2名、B軍0名になります。

ランチェスター第二法則

A軍5名、B軍3名が、広い場所で近代兵器を使用する確率戦で戦う場合

(A軍の戦闘前の兵力)2-(A軍の戦闘後の兵力)2=武器効率×((B軍の戦闘前の兵力)2-(B軍の戦闘後の兵力)2)

この例では、A軍、B軍とも同じ性能の武器であれば、残存兵力は、A軍4名、B軍0名になります。

従って、A軍1000名、B軍500名の場合

A軍、B軍とも同じ性能の武器であれば、残存兵力は、A軍866名、B軍0名 という結果になります。

このランチェスター戦略については、弊社ニュースレターにも特集しましたので、ご関心のある方は以下をご参照ください。

日露戦争の誤解と史実

このランチェスターの法則から考えると、日露戦争は今までドラマや小説で語られたものとは、全く違う姿が見えてきます。そこには近代を生き抜くために、冷静に戦力を分析し、最善の準備をしてきた当時の方たちの姿が垣間見えます。

誤解1 陸軍は、敢闘精神で突撃を繰り返した。

史実1 陸軍は武器、兵力で優勢な戦いをした。特に火砲の威力を重視していた。

緒戦の鴨緑江会戦では、ロシア軍約2万1000人に対し日本軍約4万2000人と優勢な兵力でした。さらに大砲は、ロシア側の野砲40門に対し、日本軍は31年式速射砲102門、さらに強力な12センチ榴弾砲20門と火力で圧倒していました。さらに当時最新式の機関銃も日本の方が多く所有していました。

日本側の戦死者が多大になったのは、旅順要塞の攻略も一因でした。旅順要塞は、ロシアが要塞化の途上で戦争に突入しました。未完成の為、各拠点間を塹壕でつないだものでした。しかし新たに登場した機関銃と塹壕の威力は強力でした。

むやみに突撃したのではない乃木大将

第一回の総攻撃では、要塞の堅固な守りに阻まれ、多大な損害を被りました。未完成とはいえ、トーチカを塹壕でつないだ要塞は、当時出現した機関銃の火力と相まって、日本軍の正面攻撃をはね返しました。第二回の総攻撃以降は、司令官 乃木大将は正面から攻撃を仕掛けることは止めました。時間をかけて、塹壕を掘り進んでいきました。そして工兵部隊が爆薬を仕掛けて要塞を破壊しました。

一方、ロシアは本国からの補給が断たれ、冬に入ったこともあり、ロシア兵は寒さと食糧不足に悩まされました。つまり、日本軍は十分な火砲と多数の兵力で有利な体制で戦いを進めました。それでも接近戦、格闘戦ではロシアの兵士は勇敢で強く、日本は大変苦戦しました。

国力の限界だった日本

旅順攻略後、奉天の会戦で勝利した日本軍でしたが、国内にある砲弾を打ち尽くし、退却するロシア軍を追撃する砲弾は残っていませんでした。また新たに砲弾を買う資金も尽きていました。当時の日本には、ロシアと長期に渡り戦争するだけの国力はありませんでした。

結果的に圧倒的優勢だった連合艦隊

誤解2 海軍は、圧倒的な有利なバルチック艦隊に、T字戦法などの秘策で勝利した。

史実2 総合的には戦力で圧倒しており、勝つべくして勝った戦いだった。T字戦法は 使えない戦法だった。

日本海海戦での戦力

日本海軍 戦艦4、装甲巡洋艦8、装甲海防艦1、巡洋艦12他

バルチック艦隊 戦艦8、装甲巡洋艦3、装甲海防艦3、巡洋艦6他

この数字だけみれば、バルチック艦隊は強力で勝つのは困難に感じます。しかし実態は、数字に表れない差がありました。

速力の差

日本は戦艦18ノット、装甲巡洋艦20ノットの速力に対し、バルチック艦隊は、15ノットの戦艦もいて、集団での速度に大きな差がありました。さらに33,340キロ、7ヶ月の航海で船底についた貝やフジツボが船足を落とし、さらに数ノットは速度が低下していました。

乗組員の士気

急遽集められた乗組員は3分の1以上が新兵でした。そして長い航海に疲れ、途中の寄港地でもイギリスの妨害に合い上陸できず、航海の疲労はピークに達していました。また航海中の訓練も十分にできず、乗組員の士気は低下していました。

バルチック艦隊はスエズ運河を通ることができず、アフリカの最南端を周る33,340キロ、7ヶ月の航海の果てに日本にやって来ました。しかも燃料不足を心配し、艦内のあらゆる隙間に大量の石炭を積み込んでいました。

艦も乗組員も疲れ切っていました。

伊集院信管と下瀬火薬

ロシアが使用した徹甲弾は相手の装甲を打ち破ることを目的とした砲弾で、煙突などに当たった信管が作動せず、煙突を突き破って海に落ちてしまいます。日本は、装甲の貫通よりも上部構造の破壊を狙い、伊集院少将の開発した鋭敏な伊集院信管を使用していました。この信管により砲弾は装甲を突き破る前に、煙突や柱に当たっただけで爆発しました。

また日本が開発した下瀬火薬は、現在のTNT火薬を上回る爆速で艦上で爆発するとあたり一面を焼き尽くす威力がありました。想像を絶する威力に、バルチック艦隊の一部の士官は恐怖に襲われて、司令塔内から逃げる者もいたと伝えられています。これによりバルチック艦隊は数発の被弾で艦上は火の海となり、艦の統制、射撃の機能を失いました。

射撃技術

大砲が大型化し射程距離が延びたため、各砲が勝手に打つと、どの砲の着弾かわからないという問題がありました。砲撃は着弾点を観測し、ずれを徐々に修正して命中させるため、着弾点が分からないのは致命的でした。そこで当時は艦橋から発砲命令を各砲に伝えて、タイミングを制御し着弾点がわかるように砲撃を行っていました。その上で短時間に多数の射撃を行うためには、艦橋の指令から、各砲塔の発砲までの緻密な連携プレーが必要でした。

日本海軍は、日本海海戦までに十分な訓練を行いましたが、新兵が1/3を占めたバルチック艦は十分な訓練が不足していました。その結果日本海軍の命中率はロシア海軍の2.5~3倍に達していました。

T字戦法

T字戦法は直進する艦隊の前を一列で横切ることで、敵の戦闘の艦に火力を集中する戦法です。実際には相当の速力差とお互いの位置が有利でないと実行できず、実戦で実現したのは極めて稀でした。日本でも実践ではうまくいかず、海軍内部では「使えない戦法」と考えられていました。

日本海海戦では、東郷元帥が敵前で大回頭し、同航戦となりました。これを後に軍令部がマスメディアに対して「日本海海戦は丁字戦法で勝てた」と虚偽の発表が行い、それが定着しました。

総合戦力では圧倒的に優位

これらの諸条件を考慮すると、日本海軍とバルチック艦隊の個々の戦力差は10対3で日本側の優勢でした。バルチック艦隊の数は日本の2倍だったので、10対6になり、総合戦力でも日本が優勢でした。

先のランチェスターの戦略式で計算すると、ロシアは全滅し、日本は8割が残る計算になります。つまり、あれほどの圧勝は予想できなかったにしても、勝てるように用意周到に準備し、勝つべくして勝った海戦でした。

これ以上、戦争を継続できなかった日本

日露戦争では、どの時点でロシアと講和を結ぶか想定していました。さらに日本海海戦終了時点で、日本にはこれ以上戦争を継続する武器(砲弾)も資金も残っていませんでした。日露戦争は、ロシアとの関係を有利にするための戦争でした。従って講和という目的のために明確な戦略がありました。

戦後、変質した勝因

日露戦争後、圧倒的に有利な戦力が勝因であったことを冷静に分析したものは稀でした。武勇伝や勇ましい物語が語られました。陸軍では、ロシアに格闘戦で歯が立たなかったことから、格闘能力の強化に務めました。それがいつの間にか「火力軽視、白兵重視」の思想に変わっていきました。劣勢な状況でも、敢闘精神で挽回可能と考え、近代戦に不可欠な火力を軽視するようになっていました。

事実の冷静な分析と、適切な戦略の必要性

歴史を振り返っても、後世奇跡の逆転と呼ばれているものは、意外と勝つべくして勝った戦いであったりします。指導者に必要なのは、できる限り情報を集めて相手の戦力を把握し、十分な戦力を準備し、勝てる状況をつくることです。

しかし勝因を誤って認識した時点で、戦力の不足を精神力で補えば勝てるという誤った認識に陥ったのです。

事実の正確な把握と分析、これは企業活動にも通じるものではないでしょうか。

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント