イノベーションには、アイデアを「関連付ける力」、本質を問う「質問力」、ニーズを見抜く「観察力」、多様な意見を取り入れる「ネットワーク力」、そして「実験力」が不可欠です。これらを通じて、既存の枠を超えた新しい価値創造が生まれます。

経営コラム「アイデアだけでない!発明の成功と失敗を分けたもの」では、偉大な発明はアイデアが優れただけではだめで、その後の大変な努力により実現したことを述べました。

そしてひらめきを成功に結び付けるためには、失敗を恐れずリスクを取ることが必要でした。

ではイノベーションを起こすようなひらめきを生むには、具体的にはどのようなスキルや考え方が必要でしょうか。

過去の偉大なイノベーターの取組から見てみました。

イノベーターに必要な力

関連付ける力

アップルの創始者スティーブ・ジョブズは、マウス、GUI、iPod、iPhoneと様々な製品を生み出してきました。しかし多くの技術はすでにあるものでした。彼は、こう言っています。

「創造とは、結びつけることだ。」

「創造的な人は、どうやってそれをやったのかと聞かれると、ちょっとうしろめたい気持ちになる。

実は何をやったわけでもなく、ただ何かに目を留めただけなのだ……

さまざまな経験を結びつけて、新しいものを生み出すことができたのだ」

そのためには様々な意見を聞く場に身を投じ、バラティに富んだ情報を自分にインプットする必要があります。それも漠然とインプットするのではなく、高い関心を持ってです。

それには、自分が触れる様々な事象や情報に知的な好奇心を持って、

「どうしてそうなっているのだろう」

と深い関心を持つ必要があります。

イノベーターが使用するアイデア発見のためのテクニックの例

- ブレインストーミング

- メモ帳

- 専門外の分野

- 共同作業

- 実験

- プロトタイピング

など

こうしてみると、自らひたすら考えてもアイデアは生まれません。

外部からの刺激が必要です。

それはブレインストーミングや他人との共同作業により他の考えを聞いたり、専門外の分野の知識や実験で自らの頭を刺激したりします。また新たに刺激を受けたことをメモ帳に書き留めて置くことも有効です。

イノベーターは一見無関係なことがらも結びつけて考えます。多くの場合、突飛なばかばかしいアイデアかもしれません。ところがその一見ばかばかしい考えが思わぬヒントやブレイクスルーを生み出したりします。

イノベーターに必要な力1 質問力

適切な質問は、正しい答えを導きます。

「正しい答えを見つけることでなく、正しい質問を探すことこそが、重要かつ至難の問題だ。誤った質問に対する正しい答えほど――危険とまではいわないが――無駄なものはない」

P.F.ドラッカー

優れたイノベーターはより多く質問するだけでなく、より挑発的な質問をします。

「今どうなのか?」

「この場所で何が起きているのか?」

因果関係を明らかにする質問

「なぜこうなったのだろうか?」

対象をより深く理解する質問

「誰が、何を どこで いつ どのように」

その結果「本当の片づけるべき用事」が見えてきます。

対象を破壊する質問

「なぜなのか?なぜ違うのか?」

なぜ撮った写真をすぐ見られないのか → ポラロイドカメラ

現状のしがらみから逃れる質問

「もし~だったら」

現在あるやり方にとらわれずに考える質問

「もし~だったら」

あえて制約を加える質問

今できることをできなくすることで、新たな関連づけが生まれる

あえて制約を外す質問

「もし~だったら」

1990年半ば、ジョブスがアップルに復帰した時にした質問は

「金が問題でなければ、何をする?」

これが新しい製品、革新的なサービスを生み出しました。

イノベーターに必要な力2 観察力

物事の仕組みを注意深く観察すると、片づけなければならない用事が見えてきます。そして、それを片付けるために「雇える」製品やサービスがないか探し回るようになります。片づけるべき用事がある時、人はできるだけ効果的に、都合よく、安価に片づけられる人や物を雇おうとします。それを片付ける、より良い方法についてひらめきが起きます。

環境を変える。

スターバックス創設者シュルツは、イタリアでエスプレッソバールをはしごし、

「居心地の良さ、一体感、大きな家族のような連帯感」

を売り物にしていることが分かりました。そうしてひらめきました。

「圧倒的な魅力を感じた。コーヒーのロマンスとミステリーをカフェバールによって直に解き放てばいいと、突然雷に打たれたようにひらめいたんだ。あまりにも当然のことのように思えた。」

とシュルツは回想しています。

イノベーターに必要な力3 ネットワーク力

枠にとらわれないためには、自分のよく知っているアイデアと、他人のアイデアを結びつける必要があります。そのためには、多様な背景や視点を持った人たちとのネットワークを通じて、アイデアを探すことが必要です。

それには所属組織以外のネットワークを持つことが重要です。

多様で相矛盾する情報や解釈にいち早く触れることができれば、優れたアイデアを発見することができます。これは非凡な才能から生まれた創造性ではなく、知の輸出入の結果としての創造性です。

ある集団ではありきたりのアイデアが、別の集団では貴重な洞察になることがあります。

そのためには、

- イベントに参加する

- 私的なネットワークをつくる

- ネットワークの幅を広げる

- 外部の専門家を招き入れる

などします。

また新しいアイデアを気軽に論じ合える場で、創造的思考に刺激を与えてくれる人々と、

アイデアを交換します。あるいはそのような新しいアイデアを生み出せるような創造の場を自らつくります。

イノベーターに必要な力4 実験力

実験をすることで、破壊的なアイデアが実際にどれだけ成功するか、重要な手がかりを手に入れます。

そして少しずつそのアイデアを洗練していきます。

アマゾンのジェフベゾスは、

「実験はイノベーションのカギだ。予想通りの結果が出ることはめったになく、そこから多くを学べるから。」

「社員には、あえて袋小路に入りこんで、実験しろとハッパをかけている。

実験にかかるコストを減らして、できるだけたくさん実験できるようにしている。

実験の回数を100回から1000回に増やせば、イノベーションの数も劇的に増える。」

ここでいう実験力とは、社内で試作やテストだけではありません。これは以下の三つがあります。

【新しい体験】

海外で暮らしたり、様々な業界での就業体験、異なった分野での学習(大学やその他の学校)。

これらの経験が様々な知識をリアルに肉付けし、思わぬ関連づけを引き起こします。

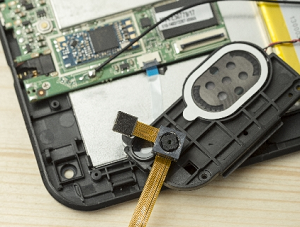

【ものを分解すること】

これも新しい体験の一種ですが、普段表からしか見ていない製品を分解して内側から見ることで、全く新しい見方や発見が生まれます。

あるいはプロセスを視覚的に図に表したり、数式やデータで分析することで、表面的な姿から別の側面を見ることができます。

【実証実験や試作によるアイデアの検証】

探索的な実験と検証実験

これで何が学べるか試してみようと好奇心に導かれて行う実験です。

ビジネスプランやサービスでは、実際に出来ない場合、頭の中で実験することも有効です。

「大抵の企業が『不作為』という大きな過ちを犯している。余計なことに首を突っ込むべきなのに突っ込まない。」

ジェフベゾス(アマゾンCEO)彼は、社員に新しいことに挑戦すべきかどうか迷ったら

「かまうもんか」

と自分に言い聞かせろと言います。

効率的な経営がイノベーションを阻害

このような新しい経験は直接には成果に結びつかないため、企業活動の中では時間のムダと感じられます。効率が良い経営、競合に負けないための経営を行うためには、成果に結びつかない試みや失敗は、経営の効率を低下させます。

社員にとっても、そのような評価されない試みに時間を投入することは、自らの評価を下げ、自身の立場をも危うくします。

今失敗したことが、10年後に大きなイノベーションをもたらすとしたら、いったい誰がそれを評価するのでしょうか。10年後には、現在のCEOも上司もすべて変わっているのに。

そして、私自身かつて企業で開発をした経験から考えても、一般の社員が積極的に新しい試みをするのは難しいと感じています。各部門長が集まる会議などは、誰かが新しい提案をしても「それは過去に…があって失敗した」「それは…の問題がある」などの発言が相次ぎました。

会議がアイデアを出す場でなく、アイデアを葬り去る場と化していると感じたのは私だけでしょうか。

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント