人は価格を合理的でなく感情で判断し、経営において「値決めは経営」と言われるほど重要です。価格は売上や利益だけでなく、商品の質や企業活動にも影響を与えます。経済学の完全競争市場モデルとは異なり、顧客は楽しさ、苦痛からの回避、期待感などを商品に求め、価格はその品質、価値、安心感を示す機能も持ちます。

価格は合理的でない

我々は、日常多くのモノやサービスを買っています。買うという行為は、我々は合理的な価値判断に基づいて行っていると考えています。しかし実際は、買うという決断は感情です。意思決定と言ってもいいかもしれません。この決断は感情に左右されるため、高く買ったり、安く売ったりしてしまいます。

売れるセールスマンと売れないセールスマン違いは、顧客の感情をうまくコントロールできるかどうかです。この感情に非常に大きな影響を及ぼすのが、「価格」です。

値決めは経営

京セラ創業者の稲森和夫氏は、値決めは経営と言い切っています。「値決めは経営である。経営者が積極的であれば、積極的な価格になるし、慎重であれば、保守的な価格になる。値決めの目標は、お客様が喜んで買って下さる最高の価格を見出すことだ。値決め、それは経営者の能力と、経営哲学の反映だ。」

価格が企業活動も変える

自社の商品やサービスの価格をいくらにするか決めることで、売上や利益だけでなく、商品やサービスの質まで変わります。経営者が高価格路線を目指し高い価格をつければ、商品やサービスもその価格に見合ったものを目指さなければなりません。逆に市場シェアを重視し、低価格路線を取るのであれば、シェアを拡大できるような体制を取っていかなければなりません。このように価格の付け方ひとつで、企業活動までも変わってしまいます。

では顧客は、価格についてどのように考えているのでしょうか。買う行為は感情に依存する為、その時の感情により、適正な価格は変わります。この価格の持つ意味をよく理解しなければ、高い価格をつけることは出来ません。

価格設定に経済学が役に立たない理由

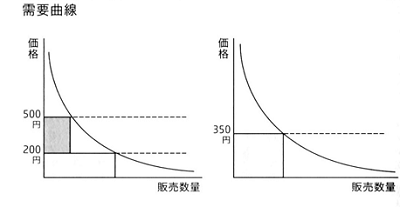

経済学では、価格と販売数量について、図のように表します。

価格が高くなると販売数量は減少し、価格が下がると販売数量は増加します。一見もっともなように感じますが、実際には、価格を下げても売り上げが減少したり、価格を上げても売上が増えたりします。これはどうしてでしょうか?

現実にはない完全競争市場というモデル

これは経済学がモデルとしている市場が、完全競争市場だからです。この完全競争市場は以下の5つを前提とした市場です。

- 原子性:市場には小さな生産者と消費者が多数いて、それぞれの行動は他社に大きな影響を与えない。すべての会社はプライス・テイカーである。

- 均一性:すべての商品は他の商品と代替可能である。

- 完全情報:全ての生産者と消費者は、すべての商品の特徴と価格を知っている。

- 平等なアクセス:全ての生産者は、商品の製造技術を自由に手にすることができ、リソースや情報は完全に無料で移動可能である。

- 自由な参入:全ての生産者は市場に自由に参入・退出できる。

このような市場では、商品の価格は1つの価格になります。(一物一価の原則)そして人々は、商品やサービスから受ける利点(=効用)を最大化するように行動します。この完全競争市場では、価格が350円の商品を500円に値上げすれば、販売量は減少し、200円に値下げすれば、販売量は増加します。

人は感情により行動

現実には、このような市場は存在しません。個人の購買行動では、同じような商品でもメーカーが違えば完全には代替可能でありません。顧客はすべての商品の特徴と価格を知りません。また生産者が市場に参入・退出するのも自由ではありません。

何より問題なのは、個人の購買行動は、その内面的な感情や欲望に起因していることです。この感情や欲望は、人により異なります。そして多くの人は、自分の持っている欲望や欠乏感を認知していません。あるものを手に入れると、他のものが不足していることに始めて気づきます。あるいは広告では、顧客にこの商品を買うことですばらしい効用が得られると伝えます。それまではその商品の存在すら知らなかったのに…

人々は、限られた情報、限られた資金の中で、部分最適となるような選択を行っていきます。

顧客が商品に期待するもの

顧客が商品を買う際に、顧客は何を商品に期待しているのでしょうか?

楽しさ

一つは、商品やサービスから得られる効用、つまり便益=ベネフィットです。これはプラスの価値であり、楽しさです。これは欲望を実現することでもあります。物を買えば、所有欲が満たされます。新しい洋服を着れば、おしゃれでファッショナブルな自分という満足感が得られます。旅行のベネフィットは、日常空間からの開放です。

顧客は、旅行に行くことで心が解放されリフレッシュすることに期待してお金を払います。

苦しさからの回避

お腹が空いたときは、空腹から逃れるために食事をします。喉が渇けば、ミネラルウォーターを買ってのどの渇きを潤します。苦しさからの回避は、苦しさから逃れることができれば、本来顧客はそれ以上の価値を求めません。

痛み止めの薬の効き具合が、どれも同じであれば、顧客は価格だけで比較します。もっと売れるように、痩せる痛み止めや筋力アップする痛み止めなど、プラスの付加価値をつけても誰も買わないでしょう。

実際には、苦しさの多くは、痛みや空腹のような単純な肉体的な苦しさだけはなく、容姿や知性、人間関係など精神的な苦しさです。これらは、その人自身のコンプレックスから来ていることもあり、商品を買って、その商品の効果があっても、苦しさから逃れられません。顧客は、苦しさから逃れようと様々な商品を買っても満たされることはなく、さらに新たな商品を買い続けます。

期待感

商品には、具体的なベネフィットはないのに、期待感だけで買われているものもあります。例えば、宝くじです。宝くじの当たる確率は、現実的に考えれば、当たりません。もし宝くじが当たるのであれば、あなたは飛行機事故で死にますし、テロの被害に遭うでしょう。しかし多くの人は、飛行機に乗る時、事故に遭うとは考えませんし、海外旅行に行ってもテロの被害には遭うとは考えません。しかし宝くじは「当たるかもしれない」と考えるのです。

実は、宝くじはこの「当たるかもしれない」期待感というエンターテイメントを買っているのです。だから当たりそうな売り場は、他の売り場に比べて価値が高いのです。

名古屋駅の名駅チャンスセンターには、何年に一等が出ましたなどと大きく張り出されています。そして発売日には多くの人が並んで買います。過去に当たりが出た売り場で、発売日に並んで買うことは、同じ金額でも大きな期待感が得られます。

これは経済学的に見ればまったく意味がない行為です。どこで買っても当たる確率は同じです。しかし期待感を買うという宝くじの本質から考えれば、正しい行為です。その場合、宝くじが当たるかどうかは関係ありません。当選発表までの期待感が高いことが目的ですから。したがって(法的に許されるのであれば)霊験あらたかな霊能力者が祈祷した宝くじを高く売っても、理に適っています。

通信販売の付加価値

顧客が、商品に期待するものは、商品以外にもあります。通信販売は、購入してから届くまでに時間がかかる点が、新たな価値をもたらします。通信販売で買うと、誰かが自宅の呼び鈴を押すたびにワクワクします。(最近は通信販売が当たり前になって期待感もなくなりましたが)この商品が来たかもしれなというワクワク感は、店舗での買い物にないものです。これが楽しくて、通信販売がやめられない人もいます。

同様に旅行も申し込んでから行くまでの間に、どこを観光して、何を食べるか考えることが楽しいという人もいます。これも旅行のプラスαの価値です。

このように、全ては感情の変化を伴います。感情は絶対的な尺度があるわけではありません。そのため人は状況に応じて、時には一見不合理に思えるような行動をとることもあります。この点が経済学のモデルと大きく異なる点です。

価格の機能

顧客は、商品やサービスを、楽しさ、苦しさからの回避や期待感を期待して購入します。その時、価格はどのような意味を持つのでしょうか?

価格=品質

価格が高いものは品質が良いという考え方です。これは特に根拠があるわけではありません。

かつて、価格が製造原価に比例していた時代は、価格が高い商品は、製造原価が高い商品でした。そして製造原価が高い商品は、品質が高い商品でした。今でもそういうものはあります。

例えば飲食店は、基本的には価格の高い料理は、価格の高い材料を使用しています。従って価格の高い料理は、高級=品質が高いと言えます。ただ高級な料理が自分の口に合わなければ、価格が高くても自分にとってメリットはありません。

実際には価格の高いものが、価値がないこともあります。例えば、高級な家電製品は、多くの機能があり、色々なことができます。ところが顧客がその機能を求めていなければ、価値はありません。むしろ複雑過ぎて使いにくくなります。これは国内で競合メーカーとの機能競争に陥った一時期の日本の家電メーカーに見られました。

しかし世の中には、ある程度お金を出しても良いもの、高級なものを求める顧客は一定数います。

「おいしい牛乳」という牛乳があります。牛乳は価値を訴求しにくく、顧客が価格に敏感に反応する商品のひとつです。価格競争に陥ったあるメーカーは、「おいしい牛乳」で「おいしい」を価値に変えました。

この「おいしい」という価値を伝える方法が、価格です。実際に、おいしい牛乳はメーカーの様々な努力により「おいしく」なっています。そのためのデータやテスト結果もあります。ただし、一般の顧客には見過ごしてしまうくらいの差です。ブラインドテストをすれば分からないかもしれません。

一番分かりやすいのは、価格です。価格を高くすることで、顧客においしいという価値を訴えています。普通の牛乳が、スーパーのPB商品で170円、おいしい牛乳が200円前後です。このように意図的に価格に差をつけて、顧客に「こちらは高いけどおいしいですよ」というメッセージを発しています。30円の差が「おいしい」というメッセージなのです。

そこで企業努力により、おいしい牛乳を普通の牛乳プラス10円で提供できるようになり、顧客の為に「おいしい牛乳」をより安く180円で提供できたとします。良い商品をより安く提供するのが企業の使命とすれば、正しい行為です。しかし顧客は混乱し、結果的には売れなくなる可能性があります。「おいしい」を顧客に訴えるには、プラス10円は不十分だからです。

「どうせ10円の違いだったらおいしい牛乳を買おう」

と考えるか、

「10円しか違わないなら、大しておいしくないだろうから、安い牛乳でいいや」

と考えるか、

あなたはどちらですか?

価格=価値

価格のもう一つの機能が価値です。

これは品質とは異なります。この価値のひとつがブランドです。特に高級品はブランドが重要です。

例えばBMW、ベンツは、性能ももちろんですが、価格が高いことがブランド価値になっています。近年はトヨタのレクサスもその中に入るようです。ブランドイメージを損なうような商品をラインナップに加えると、ブランド価値は低下します。スズキがGMの傘下に入っていた時、スズキの車をシボレーのブランドで売ったことがありました。

もしシボレーが本気で日本市場に参入する気があれば、これはマイナスです。シボレーというイメージとスズキ車は、イメージが全く違うからです。

価値が高いことが必要なものに、贈りものがあります。贈り物は、買った人が使わないため、費用対効果よりもその商品の価格が重要です。

例えば、男性が女性にアクセサリをプレゼントする場合、ブレスレットの価格が

1.28万円、

3.5万円、

5.48万円、

10.5万円

と4段階になっています。

多くの場合、高いほどシンプルで伝統的なデザインが施されています。男性が恋人にプレゼントする時、男性はどれを選ぶでしょうか。

価格を消して選んだ場合と価格を見て選んだ場合、結果はどうでしょうか。

価格=安心感

品質に近いのですが、より心理的なものです。例えば、身体の具合が急に悪くなった時に、普通の医院と激安医院の2つの医院があったとします。(実際には、激安医院はあり得ませんが。)激安医院は、とにかく価格が安いことが特徴です。激痛に苦しむあなたは、この医院にかかりますか?

激安の医院では、ちゃんと治療してくれるか不安になります。逆に高ければ安心できます。一般的な医療ではこのような価格の違いはありませんが、エステや美容整形ではこの原理が働きます。

同様に飛行機のように安全が重要な業界も、激安は不安の原因となります。ところがこれを逆張りで行ったのがLCCです。価格が安いのは、オペレーションの合理化によるもので、機材は最新のもので十分に安全ということをしっかりPRしたからです。

ところが最近LCCの事故が立て続けに起きてしまいました。

- 2014年3月 マレーシア航空MH370便が消息不明

- 2014年7月 マレーシア航空MH17便がウクライナ上空で撃墜

- 2014年12月 エアアジア・インドネシアQZ8501便が墜落

- 2015年2月 トランスアジア航空(台湾)の小型機が墜落

- 2015年3月 ジャーマンウイングスのエアバスA320型機が墜落

事故そのものは、LCCであることが原因なのか、LCCの割合が増えたためLCCでも事故が起きるようになったのか定かではありません。ただLCCの事故が増えれば、顧客が減少するかもしれません。

死のリスクが高くなってまで数万円を節約することを望まないでしょうから…。

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント