行動経済学によれば、人は完全合理的な「エコン」ではなく、直感的で非合理な「ヒューマン」として振る舞う。プライミング効果や損失回避、平均回帰、プロスペクト理論など、様々な認知バイアスがその選択に影響を与え、リスクを過大評価し、現状維持を好む。これらのバイアスを理解し、適切な情報提示や仕組み(ナッジ)で人々の行動をより良い方向へ導くことができる。

伝統的な経済学では、人はすべての選択肢の中から最も自分に有利になるように選択するとしています。一方、現実には人は限られた情報の中で非合理な選択をすることもあります。しかも人の選択はその時のリスクの大小によって変わります。

なぜ人は不合理な選択をするのか?

そして人々に合理的な行動を促すにはどうしたらよいのか?

行動経済学から考えます。

経済学の考える人と現実の人

ホモエコノミカス

伝統的経済学では「経済活動を行う人」は以下のようなモデルです。

- あらゆる商品の品質と価格を比較し、効用(メリット)が最大になるように行動する

- 他人のことは気にしない

- 感情を持たない

- お金、財、サービスには執着するが、他の欲望(性欲、名誉欲)には淡泊

伝統的経済学ではこれを「合理的経済人(ホモエコノミカス)」と呼びます。ホモエコノミカスが活動する市場が「完全競争市場」です。完全競争市場とは

- 個人や企業は商品やサービスの品質や価格に関する情報を全て持っている。

- 個人の消費行動や企業の生産活動は、市場での取引を通じてのみ、他の個人や企業に影響を及ぼす。

- 全ての商品は、商品を購入したものだけが便益を受ける事ができる。

というものです。

この完全競争市場では「一物一価の法則」が成り立っています。

この完全競争市場で人や企業は、

- 個人は、効用を最大にする

- 企業は利潤を最大にする

ように行動します。

現実には人はホモエコノミカスのように常に最も有利な選択をするとは限りません。感情に任せ不利な選択をしてしまうこともあります。経済学者リチャード・セイラ―は、このホモエコノミカスを「エコン」と呼び、現実の人を「ヒューマン」と呼びました。

速い思考と遅い思考

現実には一人の人間の中でも、衝動的で直感的な判断を行う「ヒューマン」と、冷静かつ論理的な思考を行う「エコン」の2つの思考モードがあります。心理学者キース・スタノビッチは、これをシステム1とシステム2に分類しました。

システム1

「速い思考」自動的で高速な思考、自らコントロールしている感覚はない

システム2

「遅い思考」複雑な計算など集中して頭を使わなければならない活動での思考

以下のような活動はシステム1が自動的(無意識)に行います。

- 突然聞こえた音の方角を感知する

- 声を聴いて敵意を感じ取る

- 2+2の答えを言う

- 空いた道路で車を運転する。

システム2は以下のような特に注意力を要するような活動を行います。

- 人が大勢いるうるさい部屋の中で、特定の人物の声に耳を澄ます

- あるページに「a」が何回出てくるか数える

- 狭いスペースに車を停める

- 複雑な論旨の妥当性を確認する。

システム2が働くには注意力を必要とします。しかし人間の注意力には限りがあるため、一度に複数のことをシステム2が行おうとすれば注意力が不足します。その結果複数のことのいずれかが不十分な結果になります。非常に狭いスペースに車を停める際に、複雑な論旨の文章を聞かされれば、文章が頭に入らないか、隣の車にぶつける結果になります。

またシステム2は強い意志やセルフコントロールを強要されるとセルフコントロールに失敗したり、セルフコントロールを放棄したい衝動にかられます。あるいは考えたくないことを無理矢理考えさせられたり、相反するような内容を選択しなければならない時もそうです。これを自我消耗の状態(ego depletion)と呼び、こうした活動は脳のエネルギーを激しく消耗します。

心理学者のロイ・バウマイスターは、被験者に高いセルフコントロールが必要なために自我消耗を引き起こす実験を行いました。その際にブドウ糖入りの飲み物を与えた場合とそうでない飲み物を与えた場合を比較したところ、ブドウ糖入りの飲み物を飲んだ被験者は、エラーを起こさず自我消耗の兆候がありませんでした。

私たちは完全なエコンではないし100%ヒューマンでもありません。状況に応じてエコンになりヒューマンになります。そしてシステム1とシステム2が状況に応じて役割を分担しています。太古の人類は危険の多い環境で生き延びるために、システム1を発動して「間違っていても逃げろ!」、あるいはシステム2を発動して「慌てるな!よく考えて正しい結論を出せ!」という2つを使い分けていたのです。

ヒューマンの特徴

認知の節約

システム2を発動し正確な判断を行うには脳は多くのエネルギーが必要です。そのためともすれば脳はこのエネルギーを節約し、システム2が行うべきこともシステム1に任せてしまいます。この怠け者のシステム2のために私たちは間違った判断を直感的にしてしまいます。例えば

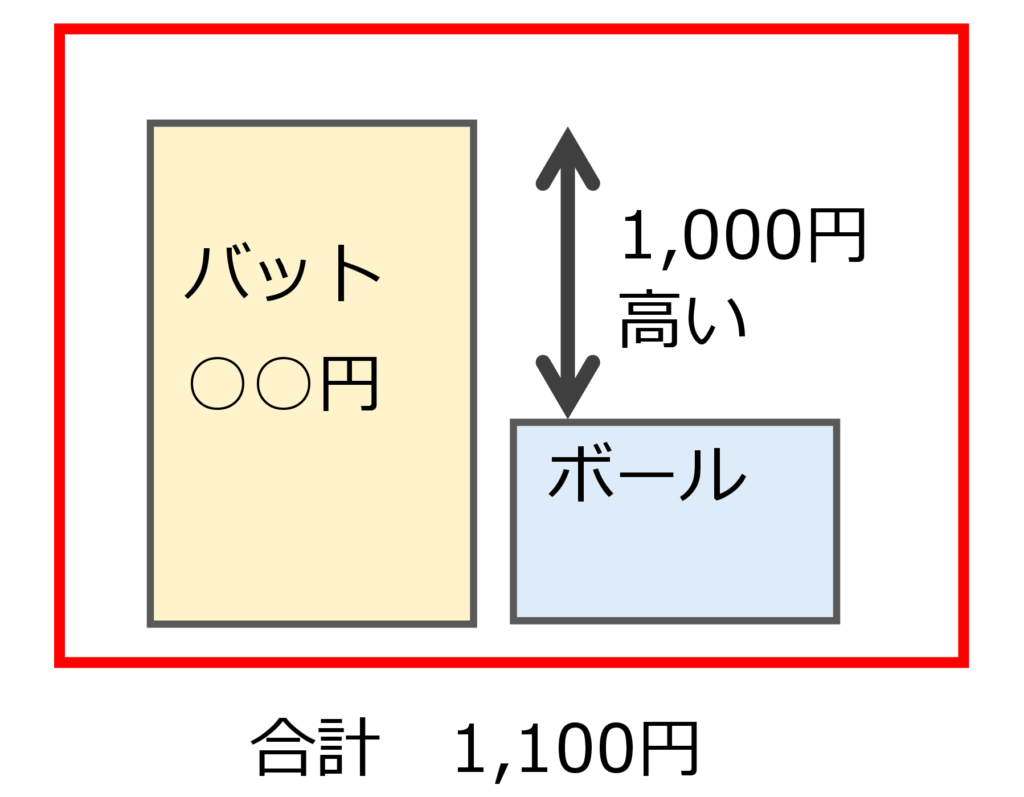

- バットとボールは合計1,100円

- バットはボールより1,000円高い

ではボールはいくらでしょう?

100円と答えた方は「システム1が発動」しています。

私たちは常に難しいことを考えたくないのです。従って簡単で分かりやすいほど、正しいと感じます。そして説得力が増すという、認知容易性が高いものは真実さが増す「真実性の錯覚」が起きています。

この文章を以下のようにすれば、どうでしょうか。

- 私たちは常に難しいことは考えたくない

- 簡単で分かりやすいほど正しいと感じる

- そして説得力が増す

- 認知容易性が高いものは真実さが増す「真実性の錯覚」が起きる

このように文章はその内容だけでなく、表現の仕方でも読み手の受け取り方が変わります。今日ではウェブサイトの文章を読むことも多く、ウェブサイトの文字の大きさ、フォント、文字間隔や文字の色など様々な要素によって読みやすさや文章から受け取る内容が大きく変わります。

(正解は50円)

代表的な特性1 プライミング効果

プライミング効果とは、先に記憶した内容が後の思考に影響することです。例えばリンゴという文字を見た人が、その後ナシ、リンゴ、ミカンと書かれたカードを見ると、リンゴだけ強く反応することです。これは後述のハロー効果とも類似しています。

プライミング効果の例として心理学者のジョン・バルフが行った実験があり、フロリダ効果と呼ばれています。

バルフは、大学生に短文をつくるという課題を与え、ひとつのグループには「フロリダ・忘れっぽい・シワやシミ・ハゲ」という4つの単語を含むように指示し、他のグループにはそれ以外の単語を使うように指示しました。

「フロリダ・忘れっぽい・シワやシミ・ハゲ」など高齢者をイメージする単語を使って課題を行ったグループは、課題を行った後、別の教室に歩く速度が他のグループよりも遅くなっていました。学生は「フロリダ・忘れっぽい・シワやシミ・ハゲ」といった単語が高齢者と関連することに気が付いていませんでした。しかし言葉のイメージからシステム1が発動し、学生の行動に影響を与えていたのです。

【プライミング効果による支払い金額】

イギリスのある大学のオフィスのキッチンに、セルフサービスの紅茶とコーヒーがありました。利用者は値段表に書いてある金額を各自で箱に入れます。ある日値段表の上に横長の写真が貼られ、写真は1週間おきに取り替えられました。写真に説明や注意書きは一切ありません。10週にわたって写真が掲示されましたが、写真により箱の金額に違いがありました。こちらをじっと見ている写真の週の金額は、花の写真の週の3倍でした。写真は無意識のうちに人の行動に影響を及ぼしました。

【ハロー効果】

ハロー効果とは、対象を評価する際に顕著な特徴に引きずられて他の評価が歪むことです。(認知バイアス)ハロー効果の例としては「見た目のいい人を信頼できる人と思ってしまう」などがあります。

経済学者ダニエル・カールマンは、学生の論文を採点する際、同じ学生の課題1の論文と課題2の論文の評価が似通っていることに気づきました。課題1の論文の評価が、課題2の論文の評価に影響を与えているかもしれないと考えたカーネマンは、課題1と課題2を続けて評価するのでなく、全ての学生の課題1を評価した後、課題2の評価を行いました。さらに評価の際に課題1の点数は見ないようにしました。

その結果、課題1と課題2で評価結果が大きく違う学生が頻出し、カーネマンは評価結果に自信を持てず、とても不快に感じました。これは元々課題の評価結果にばらつきがあり、課題1と課題2を連続して採点することで課題2の評価を課題1と同じような評価として一貫性を保とうとしたからです。これはシステム1が評価結果にバイアスをかけていたことを示します。

代表的な特性2 損失回避

動物も人も、安全よりも危険に対しより強く反応します。利得を得るよりも損失を避ける方を重視します。大勢の人が笑っている顔の中から、1人が怒っている顔は短時間に見つけられます。しかし大勢の怒っている顔の中から1人が笑っている顔を見つけるのは困難です。これはシステム1が危険に対して無条件に反応するためです。同様に授業中教師は反抗的な態度を取る生徒にばかり目が行ってしまいます。

心理学者のポール・ロジンは「サクランボが山盛りになった中にゴキブリが一匹いれば台無しだが、ゴキブリがいっぱい入ったバケツにサクランボがひとつあっても何の感情も引き起こさない」と語っています。

ゴルフでバーディー狙いのパッティングは成功すれば利得、失敗しても損失はありません。しかしパー狙いのパッティングは失敗すれば損失(ボギー)です。ゴルファーにとってバーディー狙いよりもパー狙いの方が強いプレッシャーがあります。

ポープとシュバイツァーはプロゴルフの250万回のパッティングのデータを分析しました。その結果、パー狙いのパッティングはバーディー狙いのパッティングよりも3.6ポイント成功率が高いことがわかりました。

私たちは利得を得たい気持ちより損失を避けたい気持ちの方が強いため、リスクを避けて現状を維持したいという強い願望があります。また買うのは損失、売るのは利得のため、買う金額は高く評価し、売る金額は安く評価します。また自分が持っているものを売る場合、それまで持っていたことで愛着が生まれ、より高い評価を付けます。ダニエル・カーネマンらが大学生にマグカップで実験したところ、売値は買値の2~6倍になりました。

【M&Aや外交交渉は決裂する運命】

M&Aなどの企業買収ではそのため売り手と買い手の価格が折り合わないことが起きます。また企業間の契約の変更や国家間の交渉では、今までの条件を基準として、交渉はどちらかへの譲歩を要求することになります。これに対しこちらだけが一方的に譲歩して損失を被るのを避けるため、相手にも何らかの譲歩を求めます。しかし自分が感じる損失は大きく、利得は小さく感じます。相手も同じように考えるため、例え双方の譲歩の条件が公平であっても交渉は決裂する運命にあります。

【現状維持願望】

利得を過小評価し損失を過大評価するため、組織は改革や新規事業に抵抗します。組織が改革を行えば、その結果損失を受ける人たちがいます。彼らは損失を過大に評価し改革に強く抵抗します。新規事業でも成功した場合の利得よりも失敗した時の損失を過大に評価するため、組織は新規事業に強く反対します。多くの組織では新規事業や改革で利得を得る人は少なく、損失を被る人の数の方が多いため、組織全体では強い反対が起き、改革や新規事業が頓挫します。

一方、損失回避は現状の変更を最小限にとどめようとする力となり、結婚生活や職場での安定した人間関係の維持に貢献します。

代表的な特性2 平均回帰

ゴルフトーナメントの1日目で非常に良いスコアを出した選手と悪いスコアの選手の2日目の予想は次のどれでしょうか?

- 1日目 非常に良いスコア 2日目 非常に良いスコア

- 1日目 非常に良いスコア 2日目 悪いスコア

- 1日目 悪いスコア 2日目 良いスコア

- 1日目 悪いスコア 2日目 悪いスコア

1日目の非常に良いスコアは、選手の高い能力 + 幸運 の結果です。従って2日目も幸運が続くことは極めて稀で、大抵の場合2日目は悪いスコアになります。そして1日目に悪いスコアだった選手との差は縮まります。つまり平均的なスコアに回帰します。

バスケットボールである選手のシュートが入り出すと次々とシュートが決まり、仲間はこの選手にボールを集めます。解説者はこの選手をホットハンドと呼びます。

コーネル大学のギロヴィッチ教授らがNBAの全ショットの記録を分析したところ、直前の1回から3回までのシュートに成功している場合は、次のシュートは失敗する確率の方が高いことが判明しました。つまりホットハンドは存在しません。確率1/2でシュートが入る選手が4回連続して成功させる確率は1/16です。これは珍しいことではありません。

ある結果に注目するとシステム1が原因を探し始めます。システム1は結果に対し何らかの原因を見つけて安心しようとします。こうして見つけた原因と結果の間に相関があるとは限りません。相関がなければ、良い結果が出た後は必ず悪い結果が出ます。そして結果は平均に回帰します。しかしシステム1が結果を因果関係で結論付けようとするため、私たちが相関でなく回帰と気づくのは困難です。

うつ状態の子供たちの治療にエネルギー飲料を用いたところ、三か月で症状が劇的に改善しました。これは真実でしょうか。

うつ状態とエネルギー飲料の関係に相関はありません。うつ状態の子供はほっておいても時間の経過とともに症状は改善し、平均的な子供たちの状態に回帰します。つまり何もしなくても良くなったのです。

ある百貨店チェーンの2012年の売上予測をしてください。各店舗の面積と品揃えはほぼ同じですが、立地条件、他店との競合などランダムな要因により売上は異なります。なお専任のエコノミストの予想によれば、2012年の総売上高は2011年の+10%の予想です。

表1 ある百貨店の売上予想 単位 億円

| 店舗 | 2011 | 2012 | |

| 予想 A | 予想 B | ||

| A | 11 | 12.1 | 15.4 |

| B | 23 | 25.3 | 23.1 |

| C | 18 | 19.8 | 22 |

| D | 29 | 31.9 | 28.6 |

| 合計 | 81 | 89.1 | 89.1 |

(「行動意思決定論 ―バイアスの罠」マックスベイザーマン、ドンムーア著 より数字のみ改変)

プロスペクト理論

確率加重関数

人はリスクや確率に対し、条件が変われば異なった評価をします。

わずかなリスクも大きく評価し、リスクに対するメリットは過小に評価します。

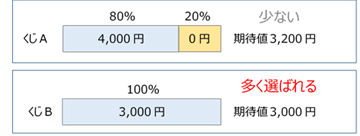

図4では、4,000円が当たる確率80%のくじAと、3,000円が必ず当たるくじBでは、多くの人はくじBを選びます。しかし期待値を比較するとくじAの方が200円高く、数多く引けば、くじAの方が高い収益が得られます。

また、小さい確率の差は過少評価する傾向にあります。

4,000円が当たる確率20%のくじCと、3,200円が当たる確率25%のくじDでは、くじCが多く選ばれます。

どちらのくじの期待値も800円で収益性は同じです。

宝くじは1等1億円よりも、1等3億円の方が売れます。

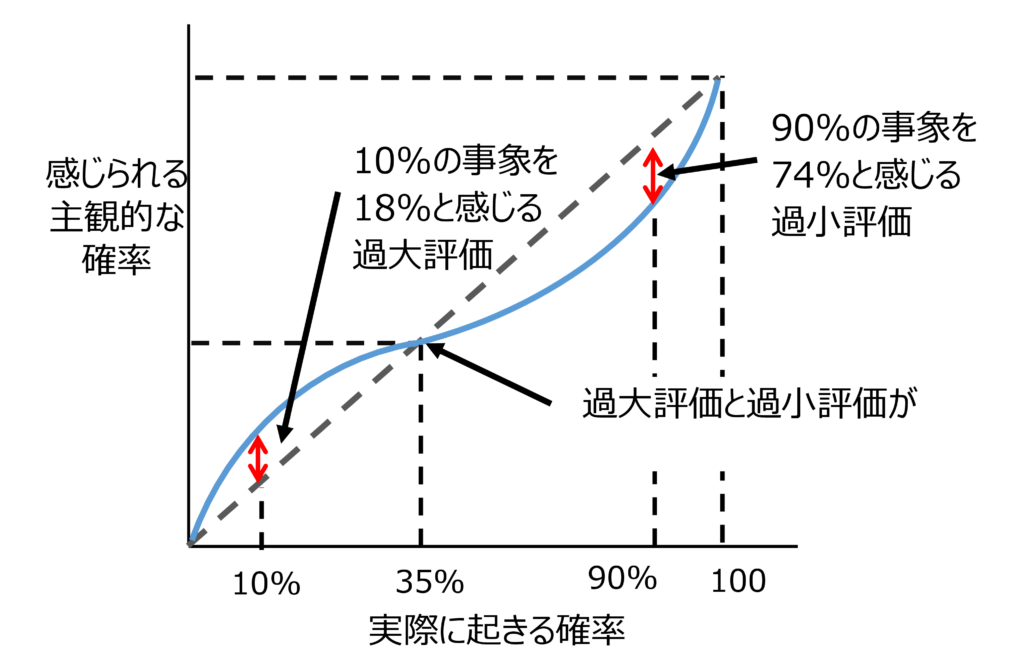

このように人は損失に対しては小さなリスクも過大に評価し、利得に対しては小さな確率の差は過小に評価します。これを図式化したのが図6の確率加重関数です。人の主観的な判断は確率35%を境に変わります。35%以下の場合、発生する事象を過大評価します。例えば、10%しか起きないことを、18%と感じます。35%を超えると過小評価します。90%の確率を74%と感じます。

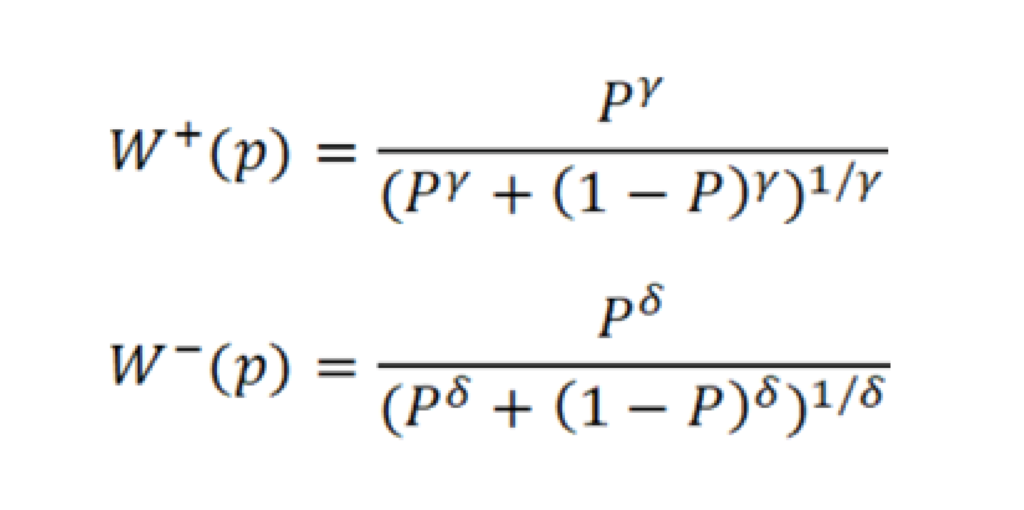

確率加重関数は数式で表すと以下のようになります。

このような確率に対する主観の違いは、株式投資などの経済活動に影響します。

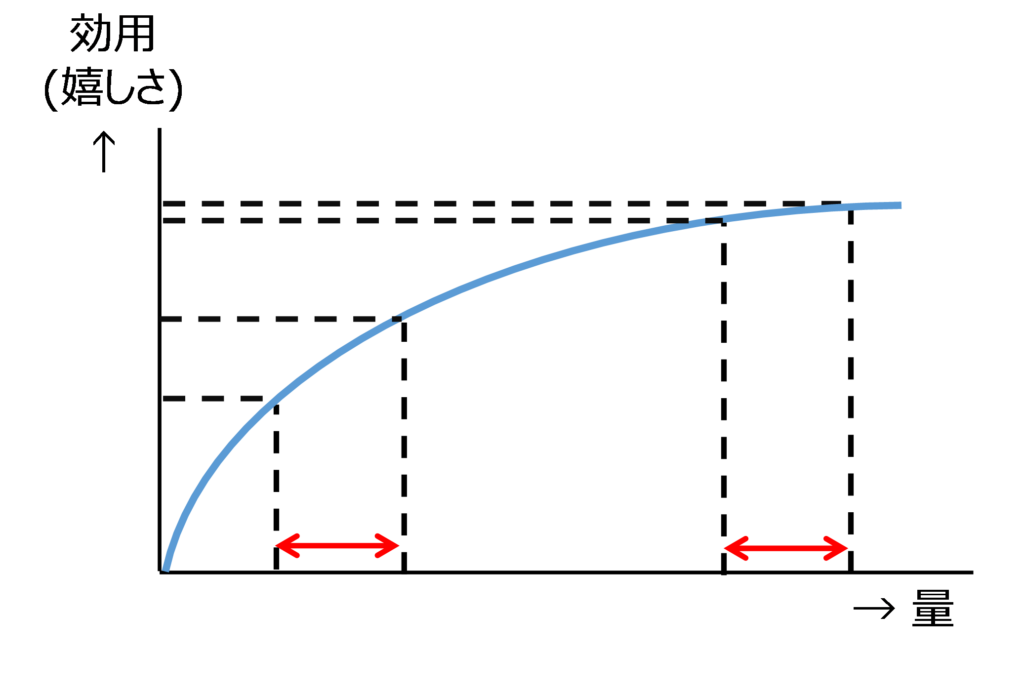

限界効用逓減

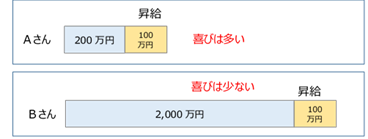

人は金額が小さい場合、金額の違いは大きく感じ、大きな金額の場合、金額の違いは小さく感じます。年収300万円の人の年収が100万円増えればとても喜びます。しかし年収2000万円の人の年収が100万円増えても喜びは大きくありません。

喜び、つまり効用は量が増えるのに従って、低減します。これを限界効用逓減説と言い、図8のような特性を示します。

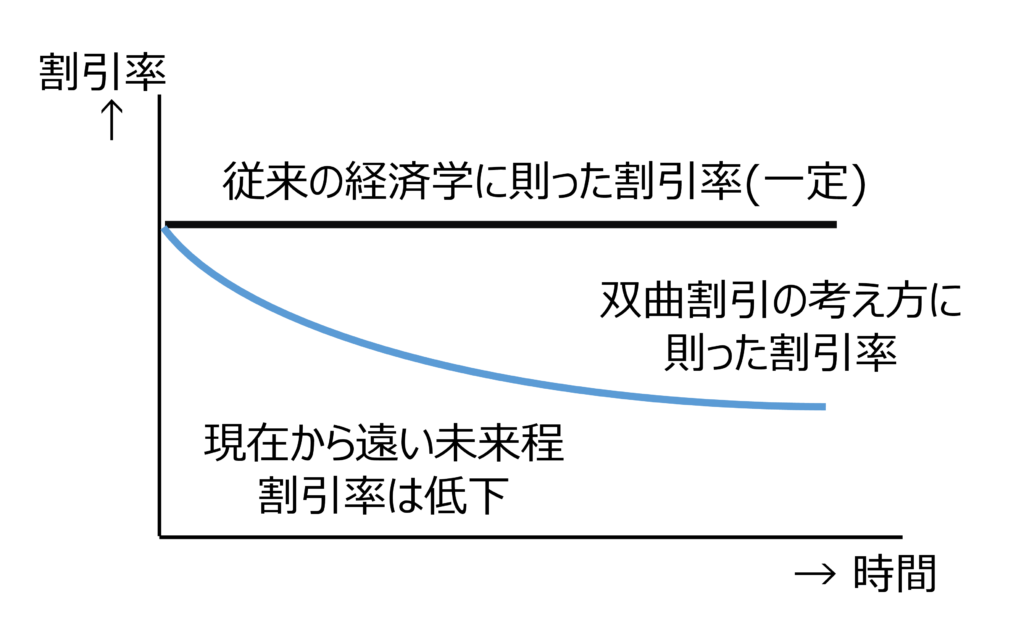

双曲割引

経済学で割引は預金の利息や投資の収益率のことです。例えば手元に100万円あれば預金や投資することで100万円は増えます。

100万円を5%の投資収益率(利率)で運用すれば10年後は162万円になります。従って10年後に162万円の価値がある投資商品を今は100万円の価値と考えます。これが割引率です。

伝統的な経済学では人が感じる割引率は実際の値と一致します。

10年後162万円の投資商品は

8年後147万円

5年後127万円

3年後115万円

1年後105万円

の価値です。

実際は、人は遠くの未来の価値より、直前の年の価値を高く評価します。エコンであれば10年後の162万円と3年後の115万円の価値は同じです。しかしヒューマンは10年後の162万円より3年後の115万円により魅力を感じます。これを図9に示します。

動物を対象とした実験でも、少ない頻度でたくさんのエサがもらえるより1回の量が少なくてもたくさんの頻度でもらえる方を好むことが分かっています。

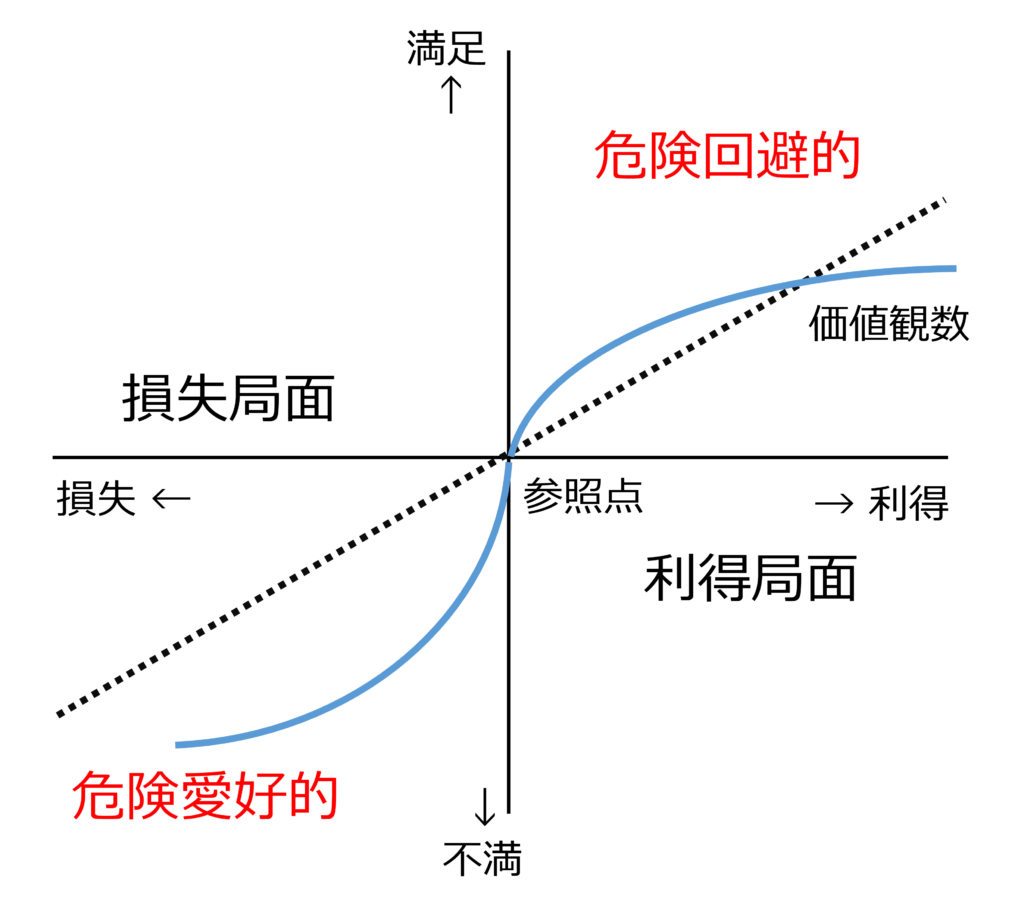

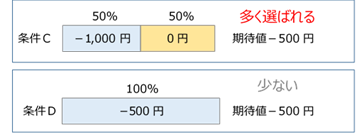

プロスペクト理論

伝統的な経済学(期待効用理論) では、人々は効用を最大化するように行動すると考えます。前述の限界効用逓減から効用は絶対量が大きくなると効果は低減します。そのためリスクが高い状況ではより確実な方を好むはずです。ところが実際は利得(メリット)が得られる状況では人は確実な方を好むのに対し、損失(デメリット)を被る状況では人は積極的にリスクを取ります。これは期待効用理論では説明できず、アノマリー(理論に合わない異常な状態)とされてきました。

経済学者のダニエル・カーネマンは、これを確率加重関数と限界効用逓減を組合せたプロスペクト曲線(図11)により説明しました。このプロスペクト理論によりダニエル・カーネマンはノーベル経済学賞を受賞しました。プロスペクト理論では、人は参照点を境として損失に対して危険愛好的であり、利得に対しては危険回避的な行動を取ります。そして損失の方が利得よりも、2.25~2.5倍もインパクトがあります。

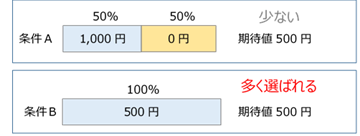

利得局面

人は条件Aよりも確実に500円もらえる条件Bを選択します。このように利得局面では危険回避的に行動します。

損失局面

損失局面では確実に500円失う条件Dよりも、50%の確率で1,000円失う条件Cを選択します。損失局面では人は危険愛好的に行動します。そのためプロスペクト曲線は図10に示すS字曲線になります。

価値関数は以下の式で表されます。

これまでの経済学が最適解を追求し理論と合わないことをアノマリーとして除外したのに対し、プロスペクト理論は人の非合理な選択をモデル化し、現実の選択を記述できるようにしました。

現実の選択では、人が参照点をどこに置いているかが重要です。つまりどこから利得と感じ、どこから損失と感じるかです。しかもこの参照点は人により、また人の置かれた状況により変化します。

例えば、スーパーでガムを買う時は様々なガムを比べて一番気に入った物を選びます。ところが肉や野菜などを買ってレジに並んだ時、レジ前の棚に置いてあるガムは価格や商品を比較せずに自然と手が伸びます。これは肉や野菜など合わせて3,000円を購入する際は、出費を100円追加してもそれほど痛みを感じないからです。出費が0円→100円となる痛みは大きく感じるのに対し、出費が3,000円→3,100円に増える痛みは大きく感じません。

同様に自動車を買う際の高額なホイールやサンルーフなどのオプション、家を買う際の場合もオプション設定の豪華なキッチンやガレージなども、その価格は気にしません。「一生に1回の買い物」、100万円追加して豪華なユニットバスへの変更をためらう理由はありません。気が付いたらローン返済額が1,000万円増えたとしても…。

行動経済学の現実への応用

リスクの過大評価と、その対処

人はわずかな確率の事象に対しては、利得よりも損失の方が2.25~2.5倍強く感じます。リスクに対する人々の反応には強いバイアスがかかっています。そのためこれまで様々な問題に対し、人々は過剰な反応をしました。

【アラール事件】

アラール(Alar 別名 ダミノジド)は植物の成長を調節する薬剤で、熟したリンゴが木から落ちるのを防ぐ効果があり、1963年にアメリカで使用が承認されました。1985年米国環境保護庁はマウスに対してアラールを投与したところ、発がん性が認められたため食用作物に対しアラールの使用を停止するよう提言しました。

これがセンセーショナルに報道され全米でリンゴ、及びリンゴ加工食品に対するパニックが起きました。メーカーはリンゴ加工品を回収し、米国食品医薬品局(FDA)はアラールの販売を禁止しました。

実際に発がん性の確認されたマウス実験で、マウスに対するアラールの投与量は過大で、これはリンゴジュースにすると成人1日に2万リットルを摂取する量に相当しました。つまり化学物質の摂取量とその影響の関係を無視した実験でした。

【日本でのBSE問題】

BSE(牛海綿状脳症)は、牛の脳がスポンジ(海綿)状になる感染症で、飼料に含まれる物質により発生する異常プリオン(タンパク質)が原因です。人間には感染しないと考えられていましたが、1996年イギリスで「10人のクロイツフェルト・ヤコブ病の原因が狂牛病に感染した牛肉の可能性がある」と発表され大きな騒ぎになりました。しかし現在でもBSEが人に感染するという証明はされていません。

日本でもBSE感染が確認され2001年には食用牛の全頭検査が導入されました。2003年にアメリカでBSE感染が確認されたのに伴い、日本、韓国は米国産牛肉の輸入を禁止しました。その後輸入再開にあたり、全ての月齢の牛に全頭検査を要求する日本と、月齢30か月以上に限定するアメリカとの間で交渉が続きました。現在の米国、EU、日本に於けるBSE対策は以下のようなものです。

表2 各国の検査体制

| 特定危険部位の除去 | 検査体制 | |

| 米国 | 生後30ケ月以上 | 4万頭/0.1%検査 |

| EU | 生後12ケ月以上 | 生後24ー30ケ月以上/プリオン検査 |

| 日本 | 全ての年齢 | 全ての年齢/100%検査 |

このBSEもマスコミの報道が過熱し、人々はリスクを過大に評価し過剰に反応した事例です。一方この事例から問題発生初期、詳細な状況が把握できていない時は、必要なのは適切な対応でなく、過剰であっても安心感をもたらすような対応です。それは人々の損失に対する反応が実際のリスクよりも過剰になっているからです。そのような対応が経済的に可能であればという条件はありますが。

【同じリスクでも表現の仕方で反応が変わる「アジアの病気問題」】

600人が死亡する恐れのある伝染病に対応するためA, Bの2つのプログラムがあります。

| プログラムA | 200人が助かる |

| プログラムB | 1/3の確率で600人が助かる。2/3の確率で誰も助からない |

この問いに対し、72%の人がAを選択しました。

これと別にC, Dの2つのプログラムがあります。

| プログラムC | 400人が死亡する |

| プログラムD | 1/3の確率で誰も死なないが、2/3の確率で600人が死ぬ |

これに対し78%の人がDを選択しました。

これはAとBの選択では人は「助かる」という言葉を強く意識しAを選択しました。 一方CとDの選択では「死亡する」という言葉を強く意識しDを選択しました。このようにどこを強く意識するかという枠組み(フレーム)によって、判断が変わります。特に人は損失には強く引き付けられます。つまり損失を強く意識させれば適切な行動を促すことが可能です。

【暴風雨が直撃する前に住民を避難させる方法】

ニューヨークタイムズのコラムニスト ジョン・ティアニーは、暴風雨が直撃する前に多くの住民を避難させる方法として、避難しない住民に油性マーカーを渡してからだに社会保障番号を書いておくように忠告することを提案しました。体に社会保障番号を書いておけば、暴風雨の犠牲となっても容易に身元が特定できます。これは「自分は大丈夫」と思っている住民に、避難しなかったために災害に遭って遺体となってしまうことをイメージさせ、避難を促す方法です。

【安全教育 危険をイメージする】

作業中の不安全行動がなくならないのは、作業者が不安全な行動の結果、発生する事故を具体的にイメージしていないことが原因です。事故が具体的にイメージできれば、作業者は損失を過大に受け止め、安全ルールを守るようになります。そこで

- 挟まれ、巻き込まれの危険がある個所は、実際にダミー(骨付き肉などリアルなものだとよい)を入れて事故を再現する

- 落下の危険がある個所はダミーを落下させてみんなで損傷を確認する

- 危険な化学物質はダミー(皮付きの肉など)にかけてみる

などによって事故の被害を実感すれば、危険を強く感じルールを守ります。

行動を誘導 (ナッジ)

人々にとって「選択」はシステム2が働きます。この「選択」を行うには努力が必要で人はできれば選択を避けたいと考えます。これを利用して人々に適切な行動を取ってもらう方法があります。

【デフォルトを望ましい選択に】

経済学者リチャード・セイラ―は、ブライアン・ターボタックスという金融サービス会社と共同で、企業の従業員の退職年金の積立金額を増やす取り組みを行いました。アメリカの多くの企業は日本企業のような退職金制度がなく、老後資金のために個人で401(k)のような投資型の年金システムに加入します。

企業も従業員のためにこう言った制度を提供していますが、若い人達の加入率が低い点が問題になっていました。そこで以下の取組を導入しました。

- デフォルトの設定を「必要な金額を給与から天引きして貯蓄する」にする

- 金融商品をMMFのみとし選択をなくす

- 貯蓄したくない社員には定期昇給すると貯蓄額を増やす「もっと貯めよう」プランへの加入を促す

これを導入したことで3年後には社員の拠出率が3.5%から13.6%へと大きく増加しました。

【臓器提供を増やす】

日本をはじめ多くの国々では臓器提供は臓器提供の意思を示すカードを本人が作成します。アメリカ イリノイ州では運転免許の更新時に簡単な質問に答えることで臓器提供の意思を確認します。手続きの手間を簡素化することで、この方式を取るアラスカ州、モンタナ州では臓器提供率が80%を超えました。

【選択する苦痛を取り除く1 「送料先払い」アマゾンプライム】

アマゾンの有料会員「アマゾンプライム」は一定額の送料を年会費という形で先払いすることで、注文の度に顧客が「送料がいくらなのか、その送料は高いのか」を判定する苦痛から解放しました。プライム会員はプライム対象商品であれば送料を心配することなく、気軽に買い物ができます。例え、事前にまとまった金額を払っていたとしても。このプライム会員の金額は日本が4,900円、アメリカでは119ドルです。

【選択する苦痛を取り除く2 全て込みのパッケージツアー】

食事、飲み物、現地でのアクティビティやショーなどが全て含まれたパッケージツアーであれば、バカンス先で「選択」という苦行から解放されます。なにせ何を食べようが飲もうが無料ですから。実際には少なくない金額を事前に支払ったとしても。

無尽蔵にお金が使える富裕層でない限り、バカンスに来ても食事の度に「予算はいくらで」「この食事の値段は高いか安いか」悩んでいると、楽しさが半減します。そう思えば事前に支払う金額は高くはありません。その支払いも出発前に済ませておけば、バカンスから帰った後は楽しかった思い出のみ支払いの苦痛はありません。

【選択する苦痛を取り除く サブスクリプション・サービス】

月々定額を払ってサービスを利用するサブスクリプションは、顧客にとってはサービスを利用する際の支払いの苦痛から解放されます。「どうせ毎月払っているのですから」しかも多くのサブスクリプション・サービスはサービスの中身も簡単に変更できます。毎月好きな洋服やバッグを使えるのであれば、購入のようにどれにするのか真剣に悩む必要はありません。

そう考えるとトヨタ自動車のサブスクリプション・サービスKINTOはこうしたサブスクリプション・サービスの利点が少なく、新車のため契約金額も高く、リース契約と比べてメリットがあまりありません。車種も決まってしまうため車種を選択する苦痛も消えません。ホンダのホンダマンスリーオーナーは中古車を利用するため月額2万円台とKINTOよりも安く契約は1か月から可能です。様々な事情で一定期間のみ車が必要な人からは評価されています。(サービス提供は埼玉県のみ)

意思決定のバイアスを理解する

損失を回避し、現状を維持しようとする人の特性は、企業での改革や新規事業など取組に対し、実際よりリスクを高く感じ、メリットを少なく感じてしまいます。そのため現状維持を選択します。

そうならないようにするためには新たな取組の評価にはバイアスがかかっていることを理解した上で、新たな取組の失敗のリスクと成功の成果を客観的かつ定量的に比較し意思決定します。また社員にとっては元々新たな取組が成功して得られるメリットよりも、失敗したことで生じる損失の方が高いものです。そのため重要な意思決定は経営陣が行います。

平均回帰に注意する

ゴルフのスコア、バスケットボールのシュート、A店とB店の売上、その違いには明確な原因があるのでしょうか? 相関関係はあるのでしょうか? 相関係数はいくつでしょうか?

もしそれがランダムに変動するものであれば、今出ている良い結果は次も続くとは限りません。むしろ次は悪くなると考えるのが平均回帰を考えれば自然です。新規出店や新事業に取り組む際、冷静に平均回帰を考えて売上予測する必要があります。

「次もうまく行く」というシステム1の声に耳を傾けてはいけません。

参考文献

「ファスト&スロー」上・下 ダニエル・カーネマン 著 早川書房

「行動経済学の逆襲」 リチャード・セイラ― 著 早川書房

「アリエリー教授の『行動経済学』入門 お金編」ダン・アリエリー&ジェフ・クライスラー 著 早川書房

「自滅する選択」 池田新介 著 東洋経済新報社

図解雑学「行動経済学」 筒井義郎 山根承子 著 ナツメ社

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント