大企業の利益追求と部品外部委託の進展により、中小企業は価格低下圧力に直面しています。価格交渉力を高めるには、顧客の要望に応えるだけでなく、品質向上や新製品開発力強化が不可欠です。そのためには製造プロセスの標準化や風通しの良い組織作りなど、企業文化に合った社内体制の整備が重要です。

中小企業に対する価格低下の圧力

中小企業に対する経営環境は、ここ10年くらいで変化してきたと言えます。かつて日本企業が好調だったころは、価格もさることながら、発注側の企業の要求は品質と供給能力でした。急増する需要に応えるために量を確保することが重要でした。しかしバブル崩壊、円高による企業の海外進出などにより状況が変わってきました。

また近年、部品の外部委託が進み、製造原価の大半が購入部品費となり、自社の人件費が占める割合は少なくなっています。大手企業にとって、利益を増やすためには、カイゼンでわずかな工数を削減するより、部品の購入価格を下げた方がはるかに効果的です。

このような背景から、下請けの中小企業に対する価格低下の圧力は強まっています。そのため、中小企業の経営において価格交渉力が非常に重要になってきました。

そこで、みずほ総研 太田智之氏の記事を参考に中小企業の価格交渉力について考えます。

大企業と中小企業の格差拡大

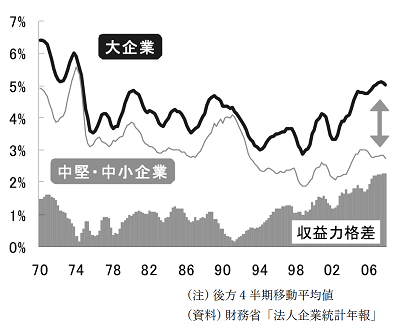

記事が書かれた2008年は、リーマンショックの直前で、日本はすでに6年にわたる景気拡大局面にありました。2006年の企業業績は5期連続で増収増益であり、経常利益額は59.5兆円とバブル景気時の1.5倍になっていました。

ところが大企業の売上高営業利益率がバブル期を超えて高度成長期に迫る勢いだったのに対し、中堅・中小企業はようやくバブル崩壊直後の水準に達するところでした。

つまり、大企業と中堅・中小企業の格差が拡大していました。

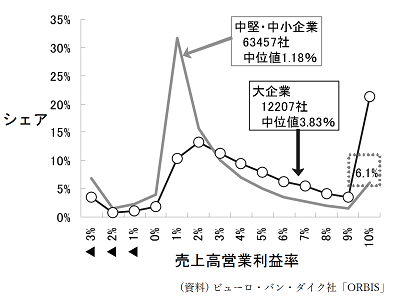

一方、中堅・中小企業の全てが大企業に比べて売上高営業利益率が低いかというと決してそうではありません。中堅・中小企業の中には、大企業よりも高い売上高営業利益率の企業もあります。

つまり企業間の格差も拡大しています。

格差拡大の原因「価格交渉力」

格差拡大の原因は、価格交渉力の差にあると考えられます。

みずほ総合研究所は、2007年8月に京都大学経営管理大学院と共同で「中堅・中小企業の取引構造に関する実態調査」を行いました。全国の中堅・中小製造業6,903社に調査票を送り、1,283社から回答を得ました。その結果を分析し、論集に発表しました。

分析結果から、

- 価格交渉力が高いからといって売上が大きいわけではない

- しかし、売上高営業利益率は高い、

つまり価格交渉力と売上高営業利益率には有意な相関がありました。価格交渉力が高い企業ほど儲かっているわけです。言い換えると、価格交渉力が弱い企業は、現状の売上でも価格交渉を頑張れば儲かるということになります。

価格交渉力を上げる方法

そうはいっても、

「高い値段をつけたら仕事が取れないじゃないか」、

となります。

では、どうしたら良いのか、

レポートでは、価格交渉力と、品質、ブランド力、価格競争力、新製品開発力、仕様への対応力、納期への対応力との相関を分析しています。その結果、価格競争力の高い企業は、品質、ブランド力、新製品開発力の3つの項目で価格競争力の低い企業とは明らかに差がありました。

つまり品質が高い、競合よりも良いものを作ることかできれば、価格交渉を頑張ることができます。

これはブランド力にもつながります。

一方、下請けでも新製品開発力が高ければ、開発段階から参画することができ、競合を排除することができます。従って、やみくもに品質を上げても効果が大きくありません。

むしろ、品質面でも他社ができない点に焦点を絞り、それを自社で実現できるように開発する必要があります。これを進めていくことで、顧客に新たな提案ができるようになり、ひいては新製品の開発に参画することができます。

このような活動から、

「あの会社はいいものをつくっている」、

「開発から依頼したい」

ということになり、これがブランド化につながります。

顧客の要求にこたえることは、価格交渉力を高めない

一方、仕様への対応力、納期への対応力は価格交渉力との間に相関がみられませんでした。

つまり、

- 顧客の要望を聞いて様々な仕様に対応する、

- 無理な納期に応える

これらは自社に儲けをもたらしていないということです。

これは限られたサンプルデータからの結果であり、現実には短納期で良いものをつくり、しっかりお金をもらっている企業もあります。しかし総論としては、短納期、顧客の仕様への対応力は、お金にならないと言えます。

製造プロセスの標準化と風通しの良い組織が必要

では、品質や新製品開発力の向上に、標準化はどのような役割を果たしているのか。

このレポートでは、標準化の具体的な内容については触れていません。製造、情報、価格、組織に対する標準化と、品質、新製品開発力、ブランド力との相関を調べています。実際は、調査票に回答した企業がどのように標準化を捉えたか、あいまいです。一般的には、製造プロセスの標準化、情報の共有、価格情報の共有と価格算出プロセスの標準化、風通しの良い組織と捉えられます。

この調査では、

- 品質に関しては、製造、価格、組織の標準化が、

- 新製品開発力とブランド力に対しては、製造と組織の標準化が

有意に相関がありました。

つまり良いものを作るためには、製造プロセスを標準化するだけでなく、

- 風通しの良い組織をつくり、

- 価格情報も共有し、

- 価格算出のプロセスも標準化する

必要があるということです。新製品開発力を高める際にも、製造プロセスの標準化や風通しの良い組織が必要です。

開発業務も、誰かひとりに任せて、細々やっていてはダメで、組織で取り組む必要があります。加えて、ものづくりのプロセスを標準化して、誰でも同じものができるようにします。

しかし多くの中小企業は、仕事のスキルやノウハウが属人的で、他人と共有できるような形式知になっていないという問題があります。このように考えていくと、このレポートは興味深い結果になります。

価格交渉力を高めるには、顧客に先んじて良いものをつくること

価格交渉力を高めるには、基本的な交渉能力や交渉の技術は必要です。加えて、品質や新製品開発力を高めなければなりません。

しかし従来言われてきた顧客の要望に応え、無理な納期を実現することは、価格交渉力を高めていないことがわかりました。これは、顧客の要求に応じて良いものを短納期でつくっても、高く売ることにつながっていないことを示しています。

これからは顧客に先んじて、顧客が欲しいと思う技術や高い品質の部品を自ら開発し、提案することが重要と考えます。そうすれば価格交渉力は強くなります。

そしてそのような品質、新製品開発力を高めるためには、製造プロセスの標準化、マニュアルの整備、風通しの良い組織など、社内体制の整備が必要になってきます。

ここで注意すべき点は、このような仕組みは、その企業の企業文化や経営の仕方に合わせたものが必要な点です。これを、一般的なやり方を無理に当てはめるとあちこちで問題が起きる可能性があり、注意が必要です。

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント