製造業の価格設定は「製造原価+利益」が主流ですが、現代では情報過多により顧客は選択に迷い、失敗を避けたい心理から価格以外の要素も重視します。そのため、端数価格、均一価格、アンカリング、おとり価格、無料提供、有料お試し、顧客が価格を決める方式など、顧客心理や購買行動に基づいた多様な価格戦略が重要になっています。

製造業でも価格はとても重要です。製造原価に対し、ギリギリの価格で受注すれば利益は出ません。顧客からの値下げ要求の厳しい今日では、正確な原価の算出と粘り強い価格交渉は不可欠です。

このころで価格とはどのようなものでしょうか?

製造業は、価格=製造原価+利益という考えが主流です。ところが世の中の商品の価格は、そうでないものの方が多いのです。

そこで価格とはどのようなものか、価格について考えました。1回目は、顧客が商品やサービスに期待するものと、価格の機能についてでした。価格とは?その1 価格の機能と購買行動

2回目は、購入者の感情とそれを利用した価格戦略、さらに最近出てきた新しい価格戦略についてです。

情報過多の時代

(1) 決められない顧客

現在は、商品やサービスを買おうと思っても、情報があり過ぎて決められないことが大きな問題になっています。野村総合研究所の生活者1万人アンケート調査結果(2012年)によれば、商品やサービスの情報について、

多すぎて困る 16%

どちらかといえばそれに近い 54%

と全体の70%が「情報が多すぎて困った」でした。

2000年頃 (17,8年前) までは、商品情報はマス広告と実店舗が主流でした。情報は売り手が提供するもので、顧客は与えられた情報に基づいて、どれを買うか判断すれば良かった時代でした。「幸せな消費者」と言える時代だったかもしれません。

ところが現在は、情報は売り手側に都合の良い情報だけでなく、都合の悪い情報も集められるようになりました。情報を多く集めれば、それだけ自分にとって良い商品を購入することができるようになります。

もうひとつは、商品が複雑になって、簡単に比較できなくなってきたことです。特にある商品ジャンルが成熟期に入ると、基本機能に大きな差がつかなくなります。そのため商品の違いは、基本機能に影響しない細かなところでの違いとなります。その結果、商品のバリエーションは非常に多くなりました。

【アメリカの心理学者の実験】

アメリカの心理学者が行った実験です。24種類のドリンクの試飲会を行ったところ購入率は3%でした。これを6種類に絞ったところ、購入率は30%に跳ね上がりました。

スーパーでは、商品を価格毎に、メーカー毎に豊富な種類を展示しています。結果的には、顧客は迷うだけで決められません。今では、店舗は商品を並べるだけでなく、顧客が決める手助けも必要です。POPなど「一押し商品」を表示したり、店員がおススメするだけで、売れ行きは大きく変わります。

多様な商品がある今日では、選択する要素が多すぎる上、商品自体の違いも非常に分かりにくいからです。商品選択の為の情報源も、店舗での陳列・説明から、店員のおすすめ、広告、口コミなど多岐に渡っています。その中のどれを信じて選択すればいいのでしょうか?

誰もが買い物を失敗したくないと思っています。後で振り返って、「あの買物は失敗だった」というのは誰もが二度と振り返りたくない最もいやな思い出です。商品を買ってもらうためには、その痛みがないようにしなければなりません。そのリスクは全くないように思えれば、顧客はためらわずに買ってくれます。

(2) 失敗したくないという感情

先日、バスに乗った時、スマートに降りるつもりで、降りる前に小銭を用意しました。そして降りるときに料金箱に入れると、運転手さんから「5円不足です。」どうも5円玉が一枚混ざっていたようです。「おつりは出ませんから、追加してください。」でも5円がなかったので、10円入れました。5円余分に払っただけですが、何か随分損したような気がしました。

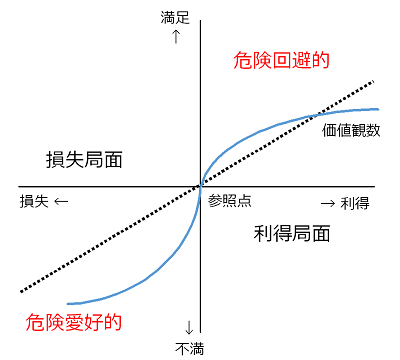

ノーベル経済学賞を受賞したカーネマン教授と、トバスキー教授が唱えたプロスペクト理論では、以下のグラブで表されます。

このグラフから、二つのことが言えます。

【得したことより損したことの方が、痛みが大きい】

顧客は、得したことよりも損したことの方が大きく感じます。従って購買の際には、買うことの利点(ベネフィット)の説明が必要なのはもちろんですが、それよりも失敗するときの損失を解消する方が顧客の行動につながります。例えば、返金保証制度などは、実際に顧客のクレームに対応する為でなく、決断する際の不安要素を解消するためです。

【高額商品ほど、得した金額の価値は下がる】

金額が大きくなるほど、得した金額の満足度は減少します。つまり高額商品になればなるほど、価格のメリットを訴求しても、販売促進の効果が低下します。決算期末セールでメルセデスベンツを10%オフで売れば、一部の顧客は喜ぶかもしれませんが、むしろ安売りすることに腹を立てる顧客の方が多いのではないでしょうか。

(3) 評判が気になる

情報がどのくらい我々の購買行動に影響しているのでしょうか?

カカクコムが利用者の購買行動を調べた結果、価格.comの「口コミ掲示板」の書き込みを見て影響を受けた人は、以下の割合でした。

- 影響を受けた人の割合77.9%

- 購入予定の後押しになった人48.2%

- 特定商品に絞り込んで購入した人39.8%

- 購入予定を取りやめた人34.8%

特筆すべきは、購入を取りやめた人が34.8%もいることです。つまり失敗したくないという気持ちがあるため、不安になるような書き込みがあれば、購入を取りやめます。同様に飲食店の紹介サイト食べログでも、否定的な書き込みがあれば、売上に大きな影響があります。

そういう意味で、かつては雑誌の編集者や専門家しかできなかった情報発信が、一般の人にも広く開放されたことで、新たな人々が影響をもつようになりました。

その一つがブログです。個人が書くブログは、それだけでは多くの人に見られることはありません。しかし記事がまとめサイトなどで取り上げられると、一気に拡散します。またツイッターやフェイスブックで拡散される場合もあります。自身のブログが広く読まれているために、ブログに広告を貼り、広告収入を得る人たちもいます。このような読者数の非常に多いブロガーが、ブログの中で商品を紹介すれば大きな影響力を持ちます。そのブロガーに商品を提供して、宣伝してもらうビジネスすらあります。

(4) 影響力の悪用 ステルスマーケティング

ステルスマーケティングは、ステマとも呼ばれ、企業が自社に都合のよい評価を意図的に書き込んだりすることです。それは宣伝とは消費者に悟られないように行われます。大規模なものでは、広告代理店などが組織的に人員を動員して行うこともあります。

これは、中立的な立場での批評を装ったり、商品と直接の利害関係がないファンの感想を装ったりして行われます。商品の特長の紹介や、評価システム上の評価をつり上げるなどの行為により、多くのユーザーの目に触れさせ、またユーザーの商品に対する印象を上げることが主な目的です。インターネット上では、ショッピングサイトのユーザー評価の投稿欄や、ブログ上の体験記、口コミ情報サイトなどがステルスマーケティングに利用されます。有名人などがブログでお気に入りの商品を紹介する記事の中にも、ステルスマーケティングに該当する例があります。

ステルスマーケティングを行うことで、口コミを意図的に引き起こすことができます。ただ、これは宣伝であることを意図的に隠すやり方で、一般的にはモラルに反するものです。もし、ステルスマーケティングが発覚した場合、非難を浴びます。

【2つのよくあるステマ手法】

よくあるインターネット上のステマ手法としては、以下の2パターンがあります。

- 一般消費者になりすまして、口コミや記事を書く

- 一般人、芸能人のブロガーに宣伝を依頼する

ステマの事例

【Zipatoni社事件】

2014年10月 PSP宣伝のための架空個人ファンサイトが炎上

【発覚の経緯】

- マーケティング会社のZipatoniは、米ソニーコンピューターエンターテイメントの商品であるPSPを宣伝するために、この商品のファンを装い、個人ファンサイトを立ち上げました。

- 「all I want for xmas is psp(クリスマスにはPSP以外いらない)」という名前のそのサイトでは、ファンの男になりすまして商品を絶賛し、PSPを持っていない友達といとこのために、親にPSPを買わせる方法を紹介していました。

- その男は若者を装ってはいたものの、スラングやネット用語など言葉の使い方が明らかに不自然でした。それに加え 、親に読んでもらえるように作ったという印刷可のコンテンツは、一般人が作ったと思えないような、サイトに見合わない出来でした。

- このサイトを怪しく思ったユーザーが、ドメイン情報検索サービスのwhoisを使って調査したところ、Zipatoni社がサイトの登録者や連絡先として上がってきたことで、ステマが発覚しました。

- インターネット掲示板のSomethingAwfulにステマが報告されたため、他のメディアでも一斉に報道が起き、架空サイトにコメントが殺到し、炎上しました。

【結果】

- この事態に対して、米ソニーコンピューターエンターテイメントは、上記サイト上に謝罪文を掲載しました。

- 謝罪文の中で、これからは製品作りに専念し、同サイトはPSPについての事実のみを伝えるために使用する、と述べました。

価格戦略

このように消費者は、購入に際し様々なリスクを考えながら、購入を決断します。その際、価格をいくらにするかにより、決断は大きく変わります。そのため、昔から様々な価格戦略がありました。

(1) 98円戦略(端数価格戦略)

よくスーパーなどでは、198円(いっきゅっぱ)や298円(にっきゅっぱ)などの価格が付けられています。これは、人は無意識に、298円は200円グループ、308円は300円グループに分類してしまうことを利用したものです。

このようなトリックは、もう何十年も行われているので、誰も引っかからないと思うかもしれません。ところがロバート・シンドラーという人が実験したところ、被験者に20ドルと25ドルの商品を比較した結果、その価格差は小さいと感じました。しかし、19.99ドルと24.99ドルを比較した結果、その価格差は大きいと感じ、19.99ドルを選ぶ確率が大幅に上がったという結果が出ました。端数価格の効果は、いまでも健在です。

(2) 100円ショップ

100円ショップの優れているところは、安さだけでなく100円に統一した点にあります。5点で500円と、いくら買ったかわかりやすく、迷っても「100円ならいいか」と気軽に判断できます。

ワンプライスのメリットを生かして、1,000円均一、2,000円均一で売る方法があります。このような場合、顧客は高付加価値よりもお得感を求めるので、お値打ちな品物を用意し、買いやすさ、判断のしやすさを提供します。

(3) 専門家の売れないはあてにならない

小売店や卸、バイヤーなどの専門家は、今までの自分の経験をもとに考えます。しかし全く新しい商品を市場に投入する場合、その経験が正しいとは限りません。それは専門家の判断にはバイアスがかかっているからです。

彼らは、自分の経験を元に意見を言いますが、顧客の心理を理解しているわけではありません。また高付加価値な商品は、その付加価値を顧客に積極的に伝えて、理解してもらわなければ買ってもらえません。そのような手間をかけるよりも、価格を下げて置いておいただけで売れる方がはるかに楽です。

いきおい彼ら専門家は、「こんな高いものは売れない」「価格をもっと下げなきゃ」という意見になります。これを突破するには、こうすれば売れるという売り方と共に、彼らもその商品のファンになってもらう必要があります。

【専門家の迷言】

「複写機の潜在的な世界市場は、最大5千台と思われる。」1959年IBMの幹部

「テレビは半年もすれば市場から消える。毎晩、合板の箱を凝視することに、人はすぐ飽きるだろう。」1946年ダリル・ザヌック(20世紀フォックスのプロデューサー)

「彼らのサウンドは好きになれない。ギターのグループは廃れつつある。」1962年デッカ・レコーズ ビートルズを拒んだレコード会社

(4) アンカリングとおとり価格

アンカリングとは、最初に見た価格が商品の購入を判断する基準となることです。例えば、カバン店で入口にディスプレイしているカバンが3万円の場合、店の奥にあるカバンが2万円ならば安いと感じます。5万円であれば高いと感じます。

一方入口のカバンが10万円の場合、店の奥のカバンが5万円ならば安いと感じ、20万円ならば高いと感じます。つまり店の入り口にどの商品を置くかで、顧客の価値判断が大きく変わってしまいます。まあ入口に10万円のカバンを置けば、来店客数は減少するかもしれませんが。

また同じ3万円のカバンでも、定価3万円の場合と、6万円を50%OFFで3万円では、顧客の判断が変わります。この場合6万円がアンカーとなって、3万円得しているという判断になります。

このように高い価格を提示すると、それがアンカリングとなるため、これを活かして多くのお店では、商品の価格を3段階以上にランク分けします。

例えば、レストランのランチセットの場合、780円と980円だと顧客は、両方に分散します。ところが、この上に1100円を追加すると、980円がお値打ちに感じられます。従って、例え売れなくても1100円を追加することで売り上げは大幅にアップします。

このようにより高い価格の商品を買ってもらうために意図的に高くつくった商品のことをおとり商品と言います。これは、価値や品質の判断が難しい自動車や家電製品、飲食店やエステティックサロンなどのサービス業など幅広い業界で、利益率の最も高くなる商品を選択してもらうために活用されます。

顧客のハードルを下げる

(1) 悩みたくない EDLP(エブリディロープライス)

買うという行為は、人々にとって楽しみであると同時に、支出するという点で痛みを伴います。買い手には「失敗したくない」、「悪いものを買いたくない」という気持ちが強く働きます。それは買った後でも「自分が買った商品は良いものだった」と思っていたいのです。

例えば、ある人は、店員が特別にサービスしてくれ、ブランド品のカバンを安く買うことができて満足していました。ところが東京でそのカバンがもっと安く売られていたことをテレビで知ると、悔しい気持ちになります。実際には、東京まで交通費を使って買いに行けばもっとお金がかかるので、あのお店で買ったことは間違っていなかったのですが。

あるいは欲しかった車をようやく手に入れました。その後、たまたま雑誌を見た時にその車が悪く書かれていた時には、何とも言えない気持ちになります。そう、まるで自分の選択は間違っていたと言われたような…。

従って自動車メーカーは、車を買ってくれた人に対しても、「その車がとても良い車である」ということをPRし続ける必要があります。

他の店の方が安かったという後悔をしたくない方は、こんなお店が良いのではないでしょうか?

エブリディロープライス(EDLP)というお店です。ウォルマート(日本では西友)、トイザらスなどが有名です。これは近隣の競合店の価格を常に調査し、競合よりも低い価格であることを保証するビジネスモデルです。ただし、この競合の価格に特売品(おとり価格)は含まれません。

EDLPを掲げることで、顧客は高いものを買わされたという後悔はしなくて済みます。その反面、バーゲン品、特売品のメリットは諦めることになります。特売品は店舗にとって、値札の付け替えや価格マスターの変更、棚位置の変更など多くの業務が発生し、その人件費負担も馬鹿になりません。そうやって特売を行っても、特売品だけを買っていくバーゲンハンター(アメリカでは、チェリー・ピッカー)もいて、必ずしも売上が大きく増加するわけではありません。それならば、通常の店頭価格を常に低い価格にして店舗での業務を平準化した方が効率良くなります。

(2) 後払いと前払い

【後払いの方が苦痛の少ないもの】

人は支払い、つまり現金が出ていくことに心理的な抵抗があります。従って現金で払うより、クレジットカードで払う方が心理的な抵抗が減り、支払い金額が大きくなる傾向があります。さらに「たまったポイント」など現金から遠ざかるほど、抵抗感は減少します。あるいは携帯電話の着メロやソフトダウンロードなど携帯電話の通話料の支払いといっしょであると、クレジットカードよりも抵抗感が減少します。またソフトウェアやウェブでの学習などは、最初の1か月間は無料にすると、抵抗感が減少します。

【前払いの方が苦痛の少ないもの】

理由は、支払いの苦痛は先にすましておいて、旅行の間は存分に楽しみたいからです。これが、支払いが後になると、折角楽しい気分で旅行から帰ってきても、その後で支払いという苦痛を味わわなければならないからです。

【双曲割引】

これは行動経済学の用語で、「遠い将来なら待てるが、近い将来ならば待てない」という人間の行動の非合理的な面を指します。

例えば、

2週間後に1万1千円、

1週間後に1万円

のいずれかの受取りを選択しなければならない場合、多くの人は2週間後に1万1千円受け取ることを選択します。

ところが

いますぐ1万円か、

1週間後に1万1千円

を選択する場合、多くの人は、いますぐ1万円受け取ることを選択します。

例え10%余分にもらえたとしても、1週間後までに何が起こるかわからない為、今受け取ることに魅力を感じます。今まで経済学は「合理的人間」という仮定に基づいていましたが、人間は本来非合理的なものです。そのために従来の経済理論と現実との不整合が目立ってきました。

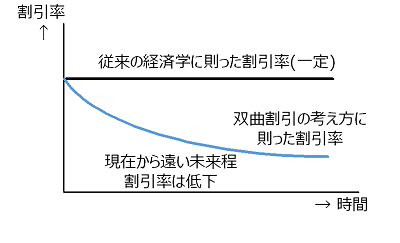

割引率も、伝統的な経済学は、時間が経っても一定と考えていました。しかし行動経済学では期間が長くなればなるほど、割引率が低くなると考えます。下のグラフでは、我慢する期間が1日から2日に延びると、1日の我慢が3倍にも4倍にもなり、グラフは下に垂れ下がった形となります。

さらに

「今日か、明日か」という話に比べ、

「100日後か、101日後か」という先の話

になってくると、1日の差はほとんど気にならなくなり、グラフは徐々に水平に近づいていきます。つまり、手前の時間ほど割引率が高くなり、反対に遠い将来に関するものについては低い割引率が設定されます。

(3) 他人のお金

物を買う際にお金を払うことに痛みを感じるのは、自分のお金だからです。これが自分のお金でないと判断が変わります。代表的なのは会社のお金です。個人向けでは厳しい商品やサービスでも、法人向けだと売れるものが多くあります。

例えば、ウォーターサーバーのレンタルや常備薬のサービスなどです。法人と個人とでは求めるものが異なりますが、自社の商品やサービスが法人のニーズを満たすものであれば、法人向けに販売するのも一つの方法です。

(4) 無料でハードルを下げる

人はお金を払う場合、対価に見合った商品か厳密に判断しますが、比較対象が無料となると判断が変わります。ダンアリエリーの研究によると、1セントのチョコと26セントの高級トリュフチョコの場合、ほとんどの人が26セントの高級トリュフチョコを選びました。

ところが無料のチョコと26セントの高級トリュフチョコの場合、圧倒的多数が無料のチョコを選びました。

アマゾンは、2002年第1四半期から、購入額1500円以上で送料無料としていました。そして2010年11月1日にすべての商品の送料を無料化しました。アメリカでは、アマゾンは2005年からプライム会員に無料で配送を始め、毎年平均34%という驚異の売り上げ成長を続けました。その反面、営業利益率は2004年の6%をピークに下がり、2011年には2%にまで落ち込んでいます。それでもアマゾンが送料無料を行うことで競合も対抗せざるを得ません。

無料にして、市場シェア確保を重視する手法は、ソフトウェアで顕著にみられます。現在大半のソフトウェアは、

無料で一定期間使用でき、その後お金を払って有料版を購入する方法か、

機能を制限した無料版は自由にダウンロードでき、より高機能を求める顧客が有料版を買うか

いずれかの方法が主流になっています。その結果、かつては何万円もした高価なソフトと同じ機能が、機能限定の無料版でできるようになっています。

(5) 有料お試しサービス

今まではあまり考えられませんでしたが、お金を払って試したい顧客に対し、有料のお試しサービスがあります。これはインターネットで情報を集めても、本当に自分に合うかどうか分からないので、お金を払っても確かめてから買いたいと人は考えるからです。

フォレストワンのおかりなレンタルは、こうした顧客に対する有料のレンタルサービスです。2012年末で2000人の会員がいて、200~300件/月の利用があります。この有料レンタルとして、ロボット掃除機ルンバ5日間4300円や他に高級炊飯器、ミラーレス一眼レフなどがあります。

ビューティトレンドジャパン(2015年5月1日 株式会社アイスタイルに吸収合併 )は、月額1620円で自宅に毎月4~5種類の様々なブランドの化粧品が届く有料の化粧品サンプルサービスを提供しています。2013年には5万3000人の会員が登録されています。かつて化粧品は小売店での対面販売が主流でした。そこでいろいろと試すことができました。

ところが現在、化粧品の販売がドラッグストアや通販に変わってきて、簡単に試すことができなくなりました。またブランドが増えて、選択肢が増えたこともあります。しかも他の化粧品を試したいとき、売っているサイズは大きすぎます。そこで、このようなサービスが出てきました。

(6) ペイアズユーウイッシュ

ペイアズユーウイッシュは、値段を顧客に決めさせる方式です。2007年10月9日イギリスのロックバンド「レディオヘッド」は、 10曲入りの最新アルバム「イン・レインボウズ」のダウンロード版の価格を、顧客が払いたいと思う金額を払うようにしました。

ただし、ダウンロードリンクを置くだけでなく、ダウンロードの前に顧客が金額を打ち込み、その後にダウンロードリンクを出すようにしました。そして

「レディオヘッドの音楽をあなたはタダでダウンロードするんですか?レディオヘッドはコストを掛けて作っているのに?」

という問いかけを行ったのです。

2007年10月29日にこのキャンペーンは終了し、180万人以上がダウンロードしました。このうち60%は無料でダウンロードし、40%がお金を払いました。有料でダウンロードしたユーザーは30-50万人、平均購入価格は、およそ6ドル(660円)と推定され、総売上は、2~3億円に達したそうです。

「デジタル配信の収入という点では、僕らはこのアルバムでレディオヘッドの他の全てのアルバムを合わせた額よりたくさん稼いだよ」と、ボーカルのトム・ヨークは語っています。

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント