本コラムでは、5G(第5世代移動体通信システム)が企業にもたらす変革と、そのビジネスへの具体的な影響について解説しています。

5Gの主要な特徴である「高速大容量」「低遅延」「多数同時接続」が、これまでの通信技術とは一線を画すものです。そして、これらの特徴が、IoT(モノのインターネット)の本格的な普及、自動運転技術の進化、遠隔医療の高度化、スマート工場の実現といった、多岐にわたる分野で新たなビジネスチャンスを創出します。単に通信速度が速くなるだけでなく、リアルタイムでのデータ活用や、膨大なデバイス間の連携が可能になることで、既存のビジネスモデルの再構築や、新たなサービスの創出が加速します。5Gがもたらす技術革新が、企業の競争力強化と持続的な成長に不可欠な要素となります。

次世代移動体通信5Gとは? その特徴

5Gとは「第5世代移動通信システム」を意味する言葉です。GはGenerationを表します。

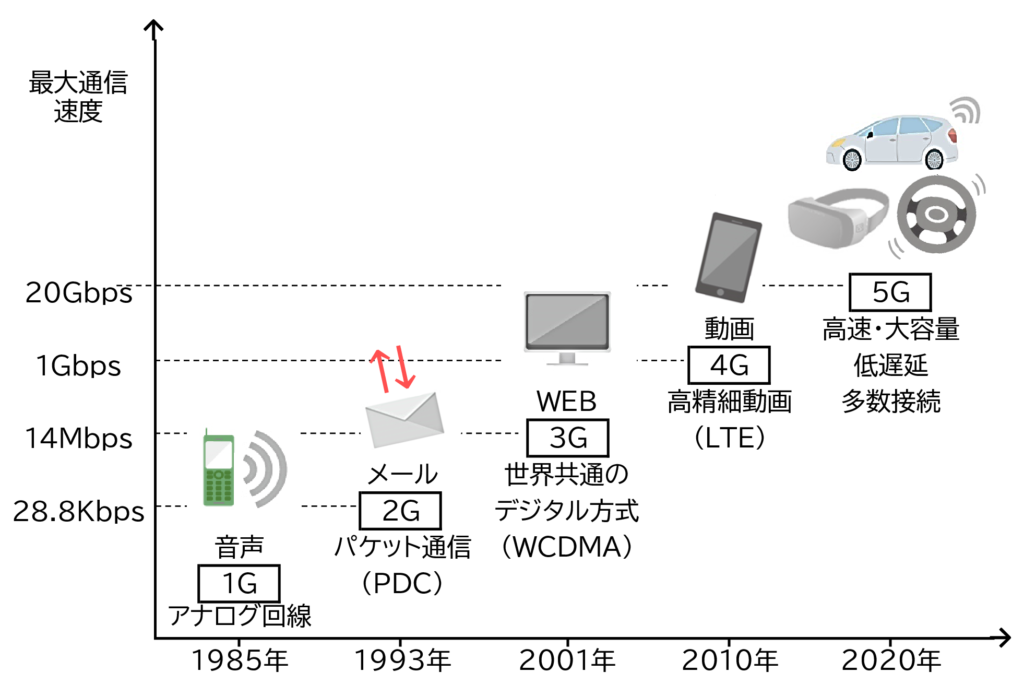

移動体通信は1979年に始まったアナログ方式(1G)から、1993年のデジタル方式(2G)によりメールなどテキストデータの送信が可能になりました。そして2001年に3Gが始まり高速化・大容量化によりウェブサイトや写真などのコンテンツがストレスなく使えるようになりました。

さらに2010年から始まった4G(LTE)により高速化・大容量化が加速し、動画やゲームコンテンツなどのリアルタイム視聴がストレスなくできるようになりました。

5Gの特徴1 高速大容量通信

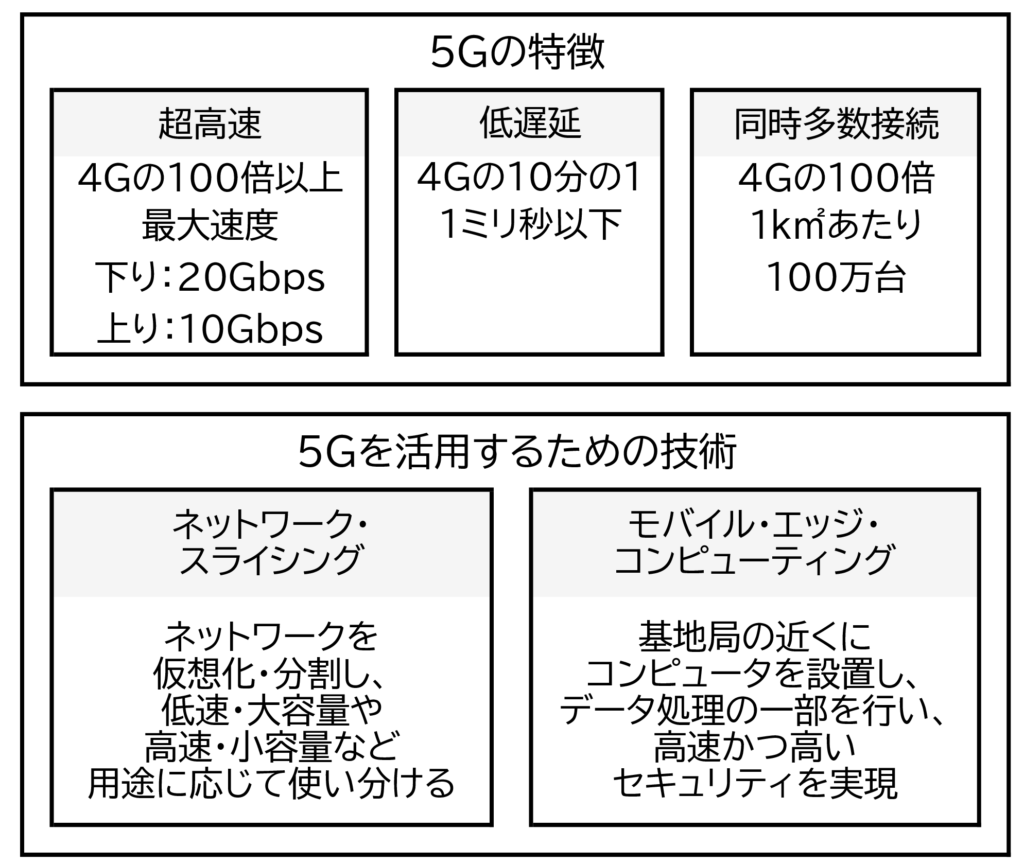

通信速度は4Gの110Mbps~1Gbpsに対して、5Gは下り20Gbps、上り10Gbpsとなり、100倍以上の高速化が実現するといわれています。これにより2010年に対して1,000倍以上のトラフィックに対応できます。

5Gの特徴2低遅延

通信の遅延は4Gの10msに対し、5Gは1msと1/10になり、よりリアルタイムでの情報収集や機器の制御が実現します。

5Gの特徴3多数同時接続

基地局に同時接続可能な端末は、4Gの10倍以上の100万台/㎢で、IoT機器も含め多くの端末が同時に使用できます。

【5Gの技術】

- 高い周波数

より多くの信号を送信するために電波の周波数を、4Gの3.5GHzに対し、5Gはより高い周波数帯(3.7GHz帯、4.5GHz帯、28GHz帯)を使用します。周波数6GHz未満の「Sub6」(3.7GHz帯と4.5GHz帯)と、高周波帯「ミリ波」(28GHz帯)を組み合わせ、通信の制御部分はSub6でエリアを広くカバーし、コンテンツ部分にミリ波を使用して高速・大容量通信を実現します。

一方、周波数が高くなると電波の直進性が高くなり、遠くまで届きにくく、ビルなどの障害物の影響を受けやすくなります。

そこで5Gは、MIMO(multiple-input and multiple-output、マイモ)「超多素子アンテナ技術」を使い、送信側と受信側で複数のアンテナを用いて複数に分割された異なるデータを同時に送信、また受信をして通信速度を上げます。このMIMOは4Gで既に使われていましたが、5Gではこれを発展させたMassive MIMOを使用、多数のアンテナを使ったビームフォーミング(電波の放射技術)により、従来複数でシェアしていた電波をひとりひとりに割り当てることができるようになります。

これにより駅や繁華街など人が多く集まる場所でも通信速度が遅くならず快適なモバイル通信が提供できます。Massive MIMOはソフトバンクなど、一部の4Gサービスで実運用が始まっています。

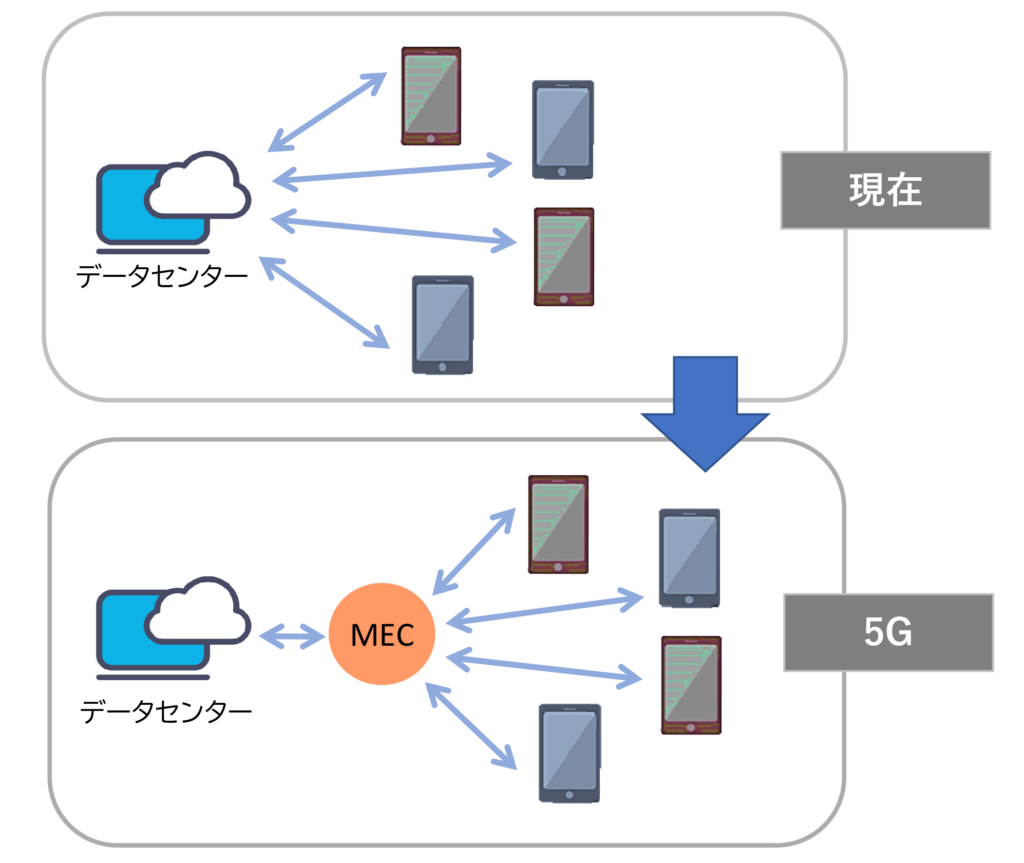

- エッジコンピューティング

5Gでは基地局と機器の通信の遅延は1msになります。しかし基地局とサーバーとの通信時間はもっと長いことがあり、これが問題になります。今まで映像の符号化や復元処理をサーバーで行うため、サーバーと端末の通信時間がかかっていました。

そこで基地局の近くにエッジ・サーバーを設置し、エッジ・サーバーで処理するMEC(Mobile Edge Computing)により低遅延を実現します。これは今後自動運転や遠隔医療、機械の遠隔操作など高いリアルタイム性を求められるところで不可欠な技術です。

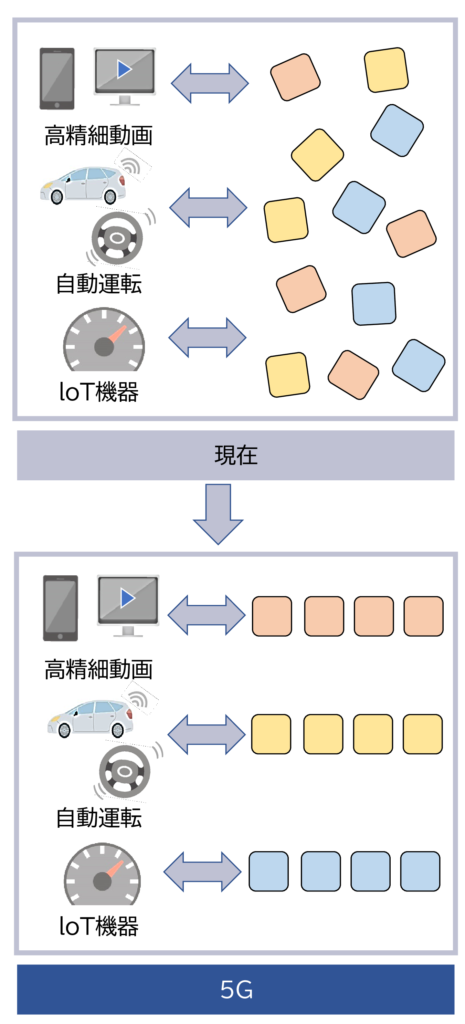

- ネットワークスライシング

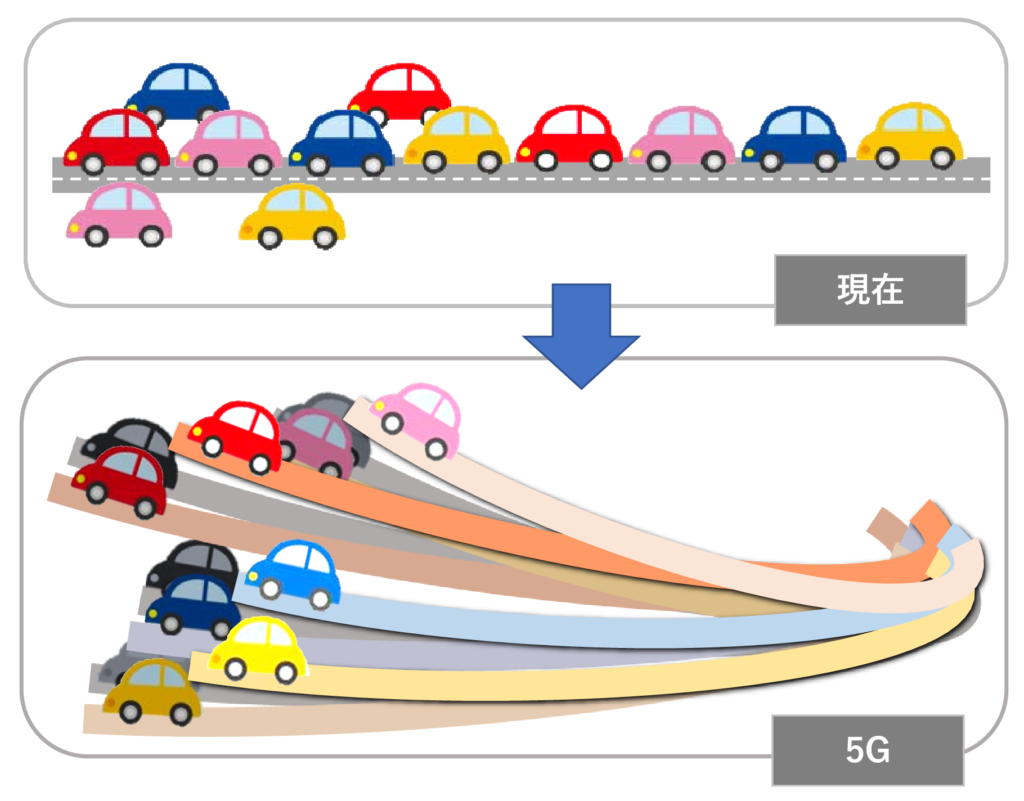

従来の移動体通信はどの機器に対しても、ひとつのネットワーク、同じ基準で運用されていました。(通信速度による価格の差はありましたが)

ネットワークスライシングは、用途に応じてデータを送る単位を変えて、通信速度とデータ量のニーズを満たす方法です。低遅延が必要な用途では一度に送るデータのサイズを小さくし、大容量のデータ伝送が必要な用途では一度に送るデータの帯域を大きく取り通信速度よりも伝送時間を優先します。

自動運転などで低遅延を実現するには、エッジ・サーバーとネットワークスライシングが不可欠です。

【5Gの普及】

5G対応デバイスが普及するためには、基地局の整備が必須です。当面は基地局があるところは5G、ないところは4Gでの運用になりますが、基地局が少なければユーザーは5Gの恩恵が受けられず普及が進みません。一方5Gは4Gよりも建物の影の影響を受けやすく、より多くの中継点が必要になります。

5Gの今後

スマホと動画

今後5Gが普及することで成長が期待されるサービスは、スマホアプリ、テレビ、動画、ビデオゲームなど既にある市場です。5Gは高速・大容量ですが、際立って新しいサービスはなく、業界の盛んなPRほどには顧客は買い替えしないかもしれません。

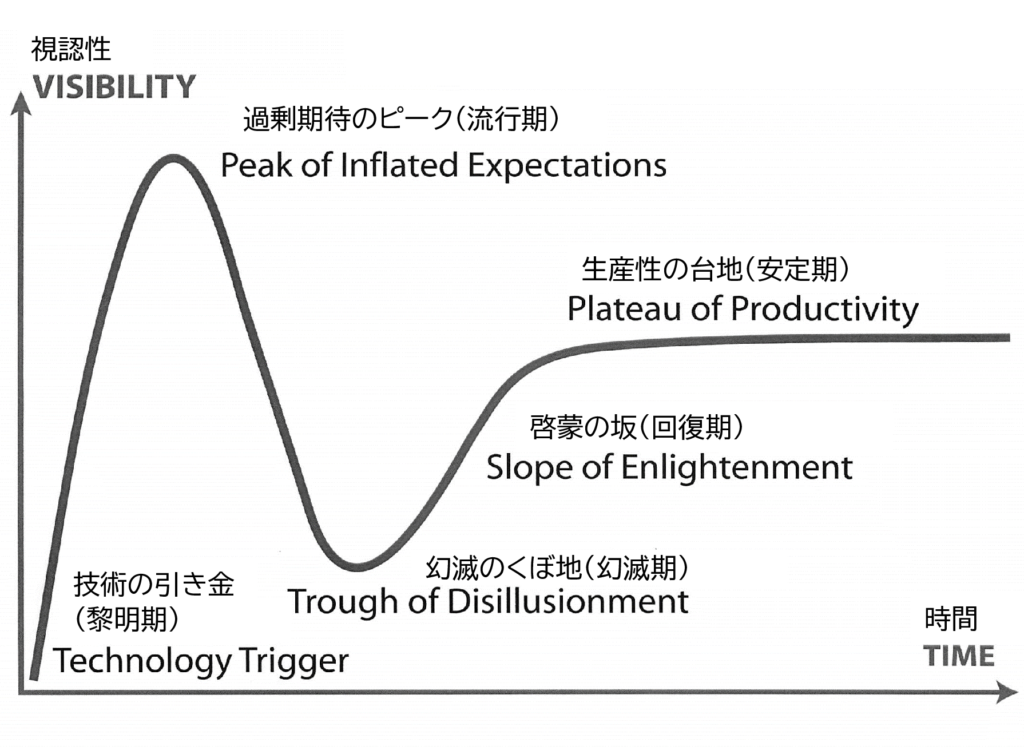

ハイプ・サイクル

新技術に対する期待と失望をガートナー社はハイプ・サイクル、つまり過度の興奮や誇張(hype)、それに続く失望として説明しています。

- 黎明期

新製品の発表の報道やイベントにより、世間の注目を浴び関心が高まります。 - 流行期

世間の注目が大きくなり、人々に興奮と非常に大きな期待が生じます。一方で成功事例も出ますが、多くは失敗に終わります。 - 幻滅期

宣伝されたほどの成果が出ないため、人々に失望が広がり幻滅期に入ります。報道も取り上げなくなり、人々の関心が失われます。 - 回復期

具体的な成功例が増えて人々はその製品の良い点と活用方法を徐々に理解しますが、保守的な顧客は様子を見ています。 - 安定期

多くの人々にメリットが認知され、広く宣伝され受け入れらます。製品や技術はより安定し、さらに改良したものが現れます。一方、その製品の市場でのボリュームは、広い市場に波及するものか、ニッチ市場に限定されるかは、製品によって異なります。

5G普及後の世界

経営コンサルタントのクロサカタツヤ氏は、5Gによって変わる未来の特徴を以下のように述べています。

① 周囲と溶け込む

ウェアラブル・デバイスやスマートスピーカー、他の様々なIoTデバイスが広まり、それまでのような「コンピューターやスマートフォンを使う」という意識がなく、気づかない間に自然に動いている社会になります。

② 境目のない世界

様々な機器が常時サーバーとつながったフルコネクテッドな状態が当たり前になります。これらの機器から送られた情報を元に、シミュレーションや予測を当たり前のように受け取るようになります。私たちの意識にリアルとバーチャルの境目がなくなっていきます。

③ 予測を前提とした社会

フルコネクテッドな機器から収集した大量のデータをAIを活用して分析することで、未来の出来事を高い確率で予測できるようになり、予測結果を元に最適な行動を取るようになります。例えば病院や飲食店の混雑や渋滞などを事前にすべて予測し、ストレスのない旅行計画を立てることができます。

5Gを光ファイバーケーブル網の代用に

日本の光ファイバーケーブル網(FTTH)の利用可能世帯率は98%、ほぼ全国のエリアがカバーされています。しかしアメリカでは30%、70%の家庭が高速通信網のサービスが受けられません。そこで5Gを高速・大容量の固定回線サービスとして使う動きがあります。

新たなサービス

コンサートやスポーツなどのライブ中継で、多数のカメラで正面以外に「上から」「クローズアップ」等様々な視点での映像を、視聴者が自分で選択するサービスが生まれます。会場で観戦しているよりも、様々な体験ができることで高い付加価値が生まれます。

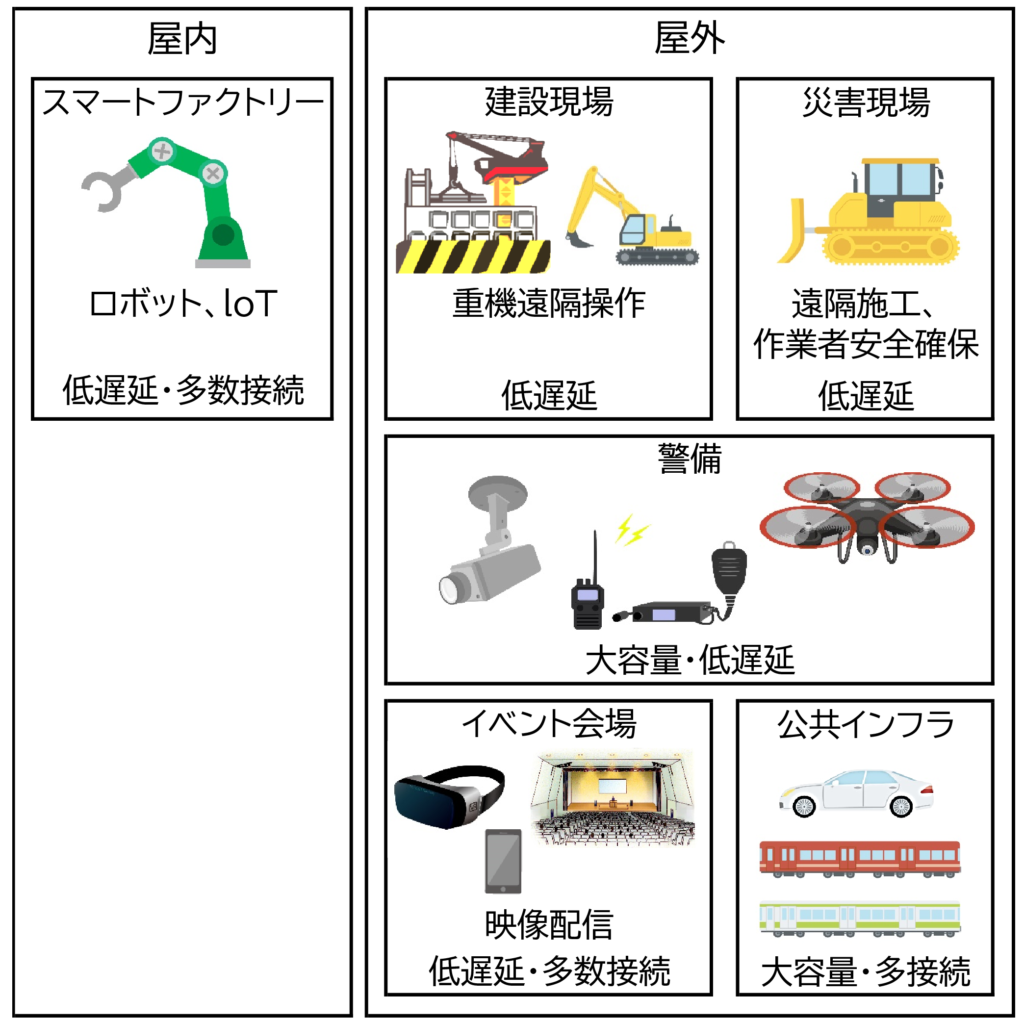

コマツと大林組は、災害現場など危険な場所での建機の運転を5Gを使って遠隔で行う取り組みを行っています。5Gではスマホなどの端末と基地局に求められる仕様が近づくため、スマホのハードウェアを多数使用することで基地局のコストを飛躍的に下げることができます。

同様に様々な産業機器の通信部分もスマホの技術を活用することで価格を大幅に下げることができます。

特定の範囲のみで独自の5Gネットワークを構築するローカル5G技術は、独自のSIMを発行して、他から全くアクセスできないようにできます。それには独自のハードウェアが必要ですが、高いセキュリティが実現します。

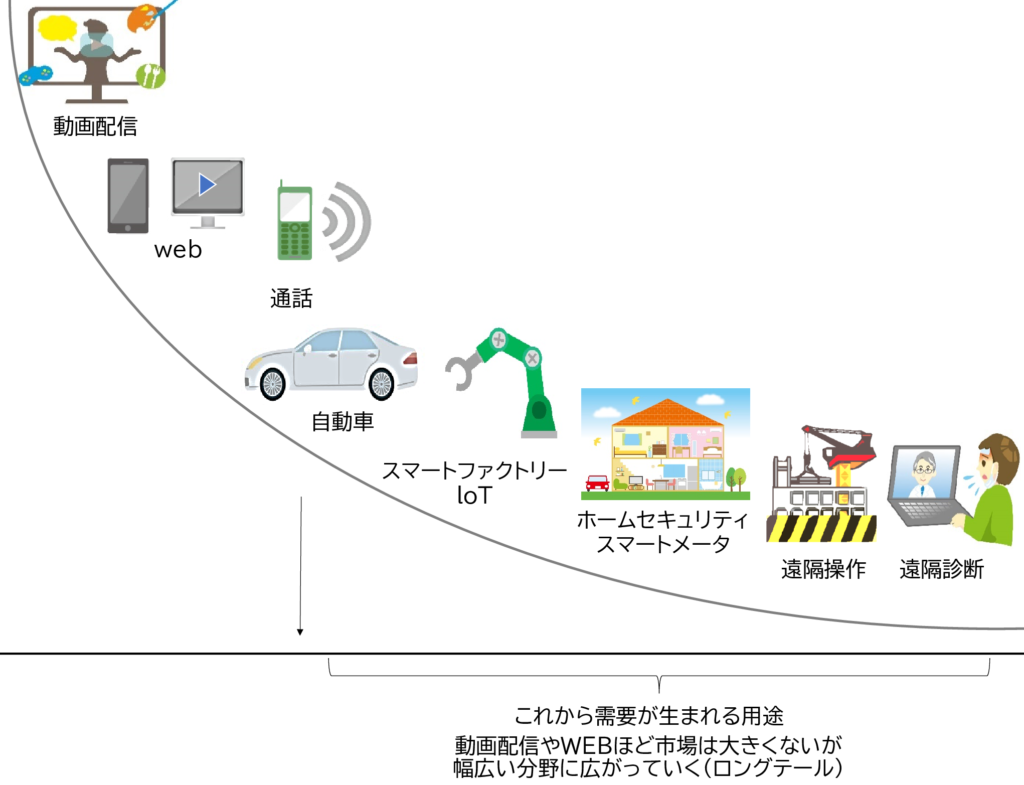

当面の間、5Gは主に従来から需要のある動画配信やゲームなどに活用されると予想されます。

一方、高速・大容量、低遅延、同時多数接続という5Gの特徴は今後様々な分野に活用される可能性があります。そのひとつひとつは動画配信など市場に比べて大きくないかもしれませんが、こういったロングテール的な用途の中から新たな市場が生まれる可能性があります。

参考文献

「5Gでビジネスはどう変わるか」 クロサカタツヤ 著 日経BP

本コラムは「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しました。

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント