本コラムでは、新しいアイデアを単なる発想で終わらせず、具体的なイノベーションとして実現するための組織的な仕組みについて解説しています。

イノベーション創出には、アイデア出しだけでなく、そのアイデアを評価・選定し、リソースを投入して実行に移すプロセスが不可欠です。具体的には、オープンイノベーションの重要性、アイデアを育てるための投資と評価基準の明確化、そして失敗を許容し、学びとする文化の醸成が挙げられます。これらを通じて、組織全体で新しい挑戦を奨励し、持続的なイノベーションを生み出す土壌を作る重要性があります。

画期的なアイデアやビジネスを実現し、イノベーションを生み出すには、

アイデアを生み出すタイプの人(アーティスト)

が必要です。

ところが企業には、

既存事業をうまく回す人(ソルジャー)

も必要で、この両者は価値観が全く合わず常に衝突します。

しかし、この2つの人材をうまく活かして、数々のイノベーションを実現した組織があるのです。「LOON SHOTS」の著者サフィ・バーコールは、この組織をルーンショット養成所と呼びました。

このルーンショットとブシュ・ヴェイル ルールについて、「イノベーションを実現する組織とは?その1」~イノベーションとルーンショット~で述べました。

ここでは、

アメリカのOSRDや DARPAのようなルーンショット養成所は多くのルーンショットを実現したのに、

なぜ他の組織ではルーンショットが死産するのか?

偽の失敗とそれを見極めるための

「ブシュ・ヴェイル ルール」

について述べます。

ルーンショット

Loonとは、「頭がいかれた、変な」という意味です。バーコールは、

「誰からも相手にされず、頭がおかしいと思われるが、実は世の中を変えるような画期的なアイデアやプロジェクト」

つまりブレイクスルーです。

つまり

ムーンショットは目標、

ルーンショットはやり方

と言えるでしょう。

ルーンショットには以下の2種類があります。

◆Pタイプルーンショット

製品(Product)の驚くべきブレイクスルーです。このタイプのルーンショットに対し、最初人々は

「ものになりそうにない」「ヒットしようがない」

と思います。

ところがふたを開けると大ヒットします。そして古い製品は駆逐され、新しい製品やサービスが取って代わります。これまでのビジネスは「突然死」し、劇的な変化が起きます。

◆Sタイプルーンショット

戦略(Strategy)の驚くべきブレイクスルーです。特に新しい技術はなく、新しいビジネスのやり方や既存製品の新しい応用です。

このタイプのルーンショットは、市場の複雑な振る舞いに隠されてしまい、外からは変化がわかりません。いつの間にか市場を席巻したグーグルやフェイスブックなどがこれに当てはまります。

【フランチャイズ】

バーコールは「従来の事業をひたすら拡大する組織」をフランチャイズと呼びました。

フランチャイズでは、ルーンショットは無視されるか、実現が阻害されます。

なぜルーンショットが日の目を見ないのか?

アメリカはOSRDや DARPAといったルーンショット養成所が多くのルーンショットを実現しました。

なぜ他の組織ではルーンショットが死産するのでしょうか。

イノベーションは3度死ぬ

ひとつは、ルーンショットは何度も失敗するからです。

1988年ノーベル生理学・医学賞を受賞したジェームズ・ブラック卿は、

「最低3回は失敗しないと、よい薬ではないぞ」

と言っています。

◆三共が逃した20世紀最大の医学的発見◆

1960年代、コレステロールが増えることで心臓病のリスクが高まることが発見されました。

1972年三共株式会社(現在の第一三共株式会社)中央研究所の遠藤章氏(以降、遠藤)は6,000種類以上の菌類の中からコレステロールの産生を遮断する菌類があることを発見しました。これをもとにコレステロールを低下させる薬メバスタチンを開発しました。

【1度目の死】

しかしアメリカでの臨床試験は失敗しました。正常な細胞はコレステロールを必要とするため、コレステロール低下剤は正常な細胞の機能を阻害すると断定されました。

【2度目の死】

遠藤はその後さらに動物実験を続けました。ところがラットにメバスタチンを投与したところ、コレステロールの低下が見られませんでした。

【3度目の死】

ところがラットに変えて鶏で実験したところ、実験は成功しました。

その頃、コレステロールを下げる方法を探していたテキサス大学のブラウンとゴールドスタインは、たまたま遠藤の論文を見つけたことでメバスタチンの存在を知りました。そこで遠藤に連絡を取り、彼から受け取ったサンプルをテストしたところ、メバスタチンが効果のあることを確認しました。ブラウンとゴールドスタインは、遠藤に人への臨床試験を勧めました。

そして1977年先天的にコレステロールが高く常に心臓発作のリスクにさらされていた18歳の少女にメバスタチンを投与したところ、大きな効果がありました。これに世界中が注目しました。

ところがその後の安全性試験で、試験投与した犬にがんが見つかりました。ここでついに三共はメバスタチンから手を引きました。

3度目の死です。

【疑問を持ったブラウンとゴールドスタインの成功】

同じ時期アメリカの製薬大手メルクも同様に菌類のスクリーニングを行い、遠藤と同じ酵素を発見しました。三共の試験結果に疑問を持ったブラウンとゴールドスタインは、メルクに試験のやり直しを求めました。メルクはFDAの協力も得て試験した結果、試験は成功しました。そしてメルクは1987年「メバコール」として商品化しました。

遠藤の発見したメバスタチンは

「コレステロールのペニシリン」「20世紀最大の医学的発見」

といわれています。メバコールはメルクの累計900億ドルの売上をもたらし、ブラウンとゴールドスタインはノーベル賞を共同受賞しました。

画期的ながん治療薬に対する賛否両論

1971年、ハーバード大学医学部 細胞生物学教授で、Children’s Hospitalの小児外科でもあるジューダ・フォークマンは、癌の成長を妨げるには、

癌に血液を送るための毛細血管をブロックすればよい

ことに気づきました。そうすれば癌の成長を止めるだけでなく、癌を縮小することも可能と考えました。しかしこの彼の主張を信じる者はなく、一部の専門家からは「幻想だ」というレッテルを貼られました。けれどもフォークマンは専門家の否定的な批判に屈せず、薬剤の開発に励みました。

その後30年間、フォークマンの開発した血管成長阻害剤エンドスタチンの評判は、

「画期的な薬」と「ものにならない薬」

という両極端な評判の間を行ったり来たりしました。そしてフォークマンが新しい癌治療薬を考えてから32年も経った2003年、デューク大学のハーバート・ハーヴィッツがフォークマンのアイデアを基にした薬が高い延命効果を発揮したことを発表しました。さらに中国で肺癌の治療に用いられ、ボストンでは4人の患者が癌から回復し新たな人生を得ました。このフォークマンのアイデアをもとにつくられたアバスチン(一般名ベバシズマブ)は、2004年2月米国で承認され、それ以来27の国で癌の治療に使用されています。

30年もの間、賞賛と嘲笑をかわるがわる浴びたフォークマン、彼は

「リーダーの値打ちは尻に刺さった矢の数でわかる」

と述べています。

偽の失敗を見極める

このようにイノベーションが死の危機に何度も面するのは、実は「偽の失敗」のためです。だからリーダーは、良くない結果が出た時、それが真の失敗なのか、偽の失敗なのか、

失敗を見極める力が必要

なのです。

スタチンの開発では、遠藤はこの失敗を慎重に見極め、別の方法でも実験して2度の失敗を乗り越えました。しかし3度目の失敗が起きた時、遠藤はすでに大学に異動して、三共にはいませんでした。三共には偽の失敗を見極められる人がいなかったのです。

SNSの失敗の理由

2004年フェイスブックがスタートした時、SNSはすでにフレンドスター、マイペースなど数多くのスタートアップが競っていました。しかしどのSNSも顧客の流出に悩んでいました。どのSNSもロイヤルユーザーを獲得できず成長が行き詰っていたのです。そのため多くの投資家はSNSを「キワモノ」と決めつけ相手にしませんでした。

投資ファンドのピーター・ティールとケン・ハワリーは、フェイスブックに投資するかどうかを判断するため、フレンドスターに詳しい友人に連絡を取りました。そして、なぜ利用者がサイトを去るのか調査しました。

その結果、利用者がサイトを去る原因は、サイトがよくクラッシュするためでした。つまりSNSのビジネスモデルが弱いのではなく、ソフトウェアの不具合が原因、つまり偽の失敗が原因だったのです。ピーター・ティールはフェイスブックに50万ドルを投資し、8年後に持ち株を10億ドルで売却しました。

多くのイノベーターが陥る「モーゼの罠」

イノベーターが組織のトップにある時、トップはアイデアを決定し、その実行をすべて司る「全能の立場」にあります。社内の誰も反対できません。その結果、市場の声や部下の意見に耳を貸さず、自分のアイデアを過大評価してしまいます。これが

「モーゼの罠」

です。

【目の前のものが見えなかったエドウィン・ランド】

エドウィン・ランドは、19歳で偏光フィルターの原理を発見しました。そして戦時中偏光サングラスを軍に納入することで事業は大いに拡大しました。しかし戦後、軍からのサングラスの受注が激減し経営危機に陥りました。その時、娘の(撮った写真を)「どうして今見られないの」という問いからインスタント写真を思いつきました。

彼の開発したポラロイドカメラは1950年に白黒、1963年にカラーと進化し、ポラロイド社は大いに発展しました。自分たちの撮った写真を現像所に出さなくて済むという利点は、写真を他人に見られたくないカップルという新たな市場も生まれました。

こうして発展したポロライド社の次のイノベーションが、インスタント映画「ボラビジョン」でした。ところがすでに市場には家庭用ビデオカメラがありました。本体が2,500ドル、3分間のカセットが30ドルするボラビジョンより、何度も撮り直しができる磁気テープが優位なことは明らかでした。

ベル研究所が生んだルーンショット「CCD」を使って、1980年代にはデジタルカメラが生まれました。ボラビジョンの失敗の後、遅ればせながらポラロイド社もデジタルカメラを1996年に発売しましたが、時すでに遅く、2001年にポラロイド社は経営破綻しました。

実はそのはるか前からランドはデジタルカメラを知っていたのです。

1971年に偵察衛星の国家プロジェクトに関与していたランドは、当時はまだ新しい技術のCCDを偵察衛星に搭載し、写真をデジタル信号に変換し地上に送ることを、当時のニクソン大統領に進言していたのです。デジタルの良さを十分に知っていたはずのランドが、なぜ自社の商品のデジタル化に乗り遅れたのでしょうか?

フィルムという「儲ける術」に囚われていたのかもしれません。

【スティーブ・ジョブズ1.0】

アップルⅠとⅡで成功を収めたスティーブ・ジョブズですが、その後パソコン市場には多くの競合が参入し、アップルは急速にシェアを奪われました。

その頃、ゼロックス パロアルト研究所からアップルに来たジョン・ラスキンは、安価で使いやすいグラフィック対応のコンピューターを考案しました。ラスキンの考案したコンピューター「マッキントッシュ」は当初はとてもよく売れました。ジョブズは

マッキントッシュのチームを公然と「アーティスト」と呼び、

アップルⅠ、Ⅱのチームを「間抜け」と呼んで、

アーティストに対しソルジャーをあからさまに見下していました。

その後アップルの経営は機能不全に陥り、ジョブズはアップルを追い出されます。アップルを追い出されたジョブズが開発したのがNeXTです。価格は1万ドル、光学ドライブや8メガバイトのメモリー搭載の黒い光沢の美しい高性能なマシンです。しかし発売後売れたのは1年間で400台に過ぎず、NeXTは大失敗に終わりました。

なぜ復帰後のジョブズは数々のイノベーションを起こすことができたのか

【スティーブ・ジョブズ2.0】

エド・キャットマルとアルヴィ・スミスは、ルーカスフィルム(ジョージ・ルーカスの会社)のコンピューター部門で、スターウォーズのCG(コンピューターグラフィック)を制作していました。彼らが開発したCGのソフトウェアは、現在も主流となる手法でした。また開発したコンピューター「ピクサー」は、様々なCGを実現できる高性能なコンピューターでした。

お金が必要になったジョージ・ルーカスは、このコンピューター部門を売りに出しました。なかなか買い手がつかないこの会社を買ったのがジョブズでした。このピクサーが制作した最初のCG映画がトイストーリーです。トイストーリーは大ヒットし、ピクサーはIPO(証券取引所に上場)しました。ジョブズは思わぬ大金を手にすることができました。

しかし大金以上にジョブズがピクサーから得た宝物は、

ルーンショットを育てることと共にルーンショットと既存事業(フランチャイズ)のバランスのとり方を学んだことでした。

ジョブズはPタイプのルーンショットと同様にSタイプのルーンショットも重視するようになりました。

「最高のイノベーションとは時に企業そのもの。私はそう気づいた。組織をどうつくるかということ」

iTunesはそれまで無料でダウンロードされていた音楽を1曲99セントで販売しました。当初は誰もそんなことはうまくいかないと思っていました。ところがiTunesは最初の6日間で100万曲がダウンロードされました。

さらにジョブズは有料(中には無料も)でアプリがダウンロードできるAppstoreを開発しました。さらにジョブズがいない間、他社にライセンス供与されていたマッキントッシュのソフトウェアの契約をすべて解約し、

アップルのPCをクローズなエコシステムにしました。

アップルのPCの価値は大いに高まり売り上げを大きく伸ばしました。

クローズなエコシステムは、過去にIBMがマイクロソフトに対抗してOS/2で取り組みましたが失敗しました。

しかしこの失敗は偽の失敗だったのです。

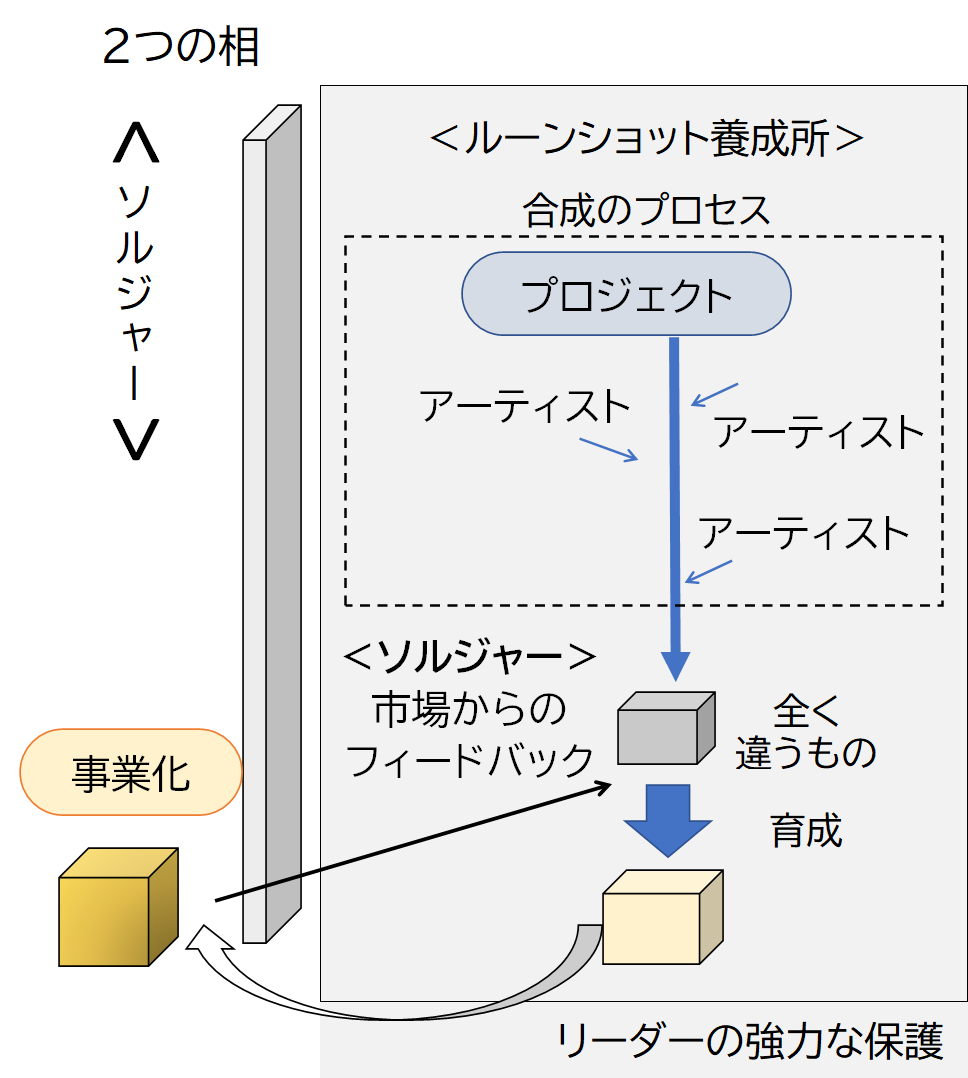

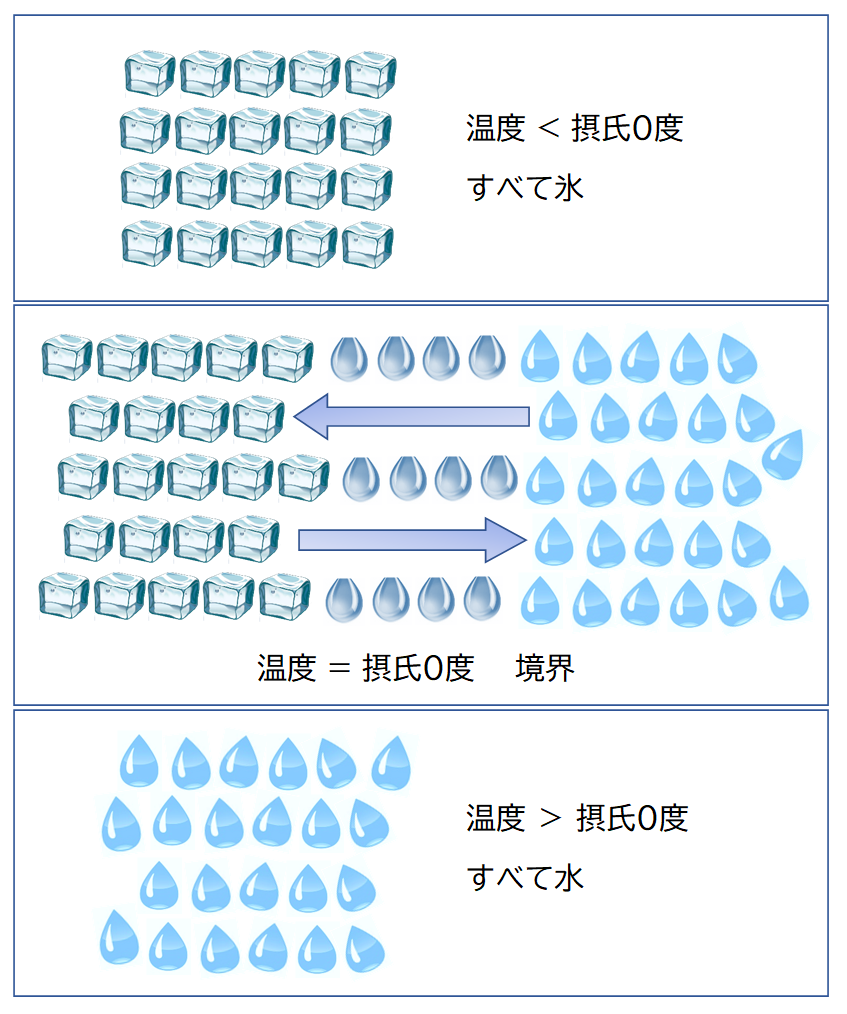

ルーンショットを育てるルール(ブッシュ・ヴェイルルール)

相分離を実行

大事なことは

発明家(アーティスト)の集団と、

オペレーター(ソルジャー)の集団を

分けることです。

新しいことに取組む集団は、既存の仕事をうまくやる能力には長けていません。

逆に既存のことをうまくやる集団に新しいことに取組んでもうまくいきません。

しかも大事にしている価値観が違うため、1つの集団に両者を入れると反目しあってパフォーマンスが低下してしまいます。

それに管理の細かさも違います。

アーティストには柔軟な目標と緩い管理、

ソルジャーには定量的な目標ときめ細かな管理

が適しています。その点、成果主義や研究開発の管理などフランチャイズの仕組みをアーティストに適用すれば、ルーンショットの可能性が低くなります。

1968年に東芝中央研究所 和田所長は

「研究者には割れないガラス、(ステンレスでない)錆びない鉄のようなざっくりとしたテーマを与えて勝手にやらせている、ただし毎月レポートを出させ脱線していないか、停滞していないかだけはチェックする」

と語りました。

そしてアーティストは、SタイプとPタイプの両方のルーンショットに目を光らせる必要があります。小さな戦略の変化が思わぬ効果を生む場合があります。誰もうまくいくとは思わない技術や製品が、実は実現可能なこともあるのです。

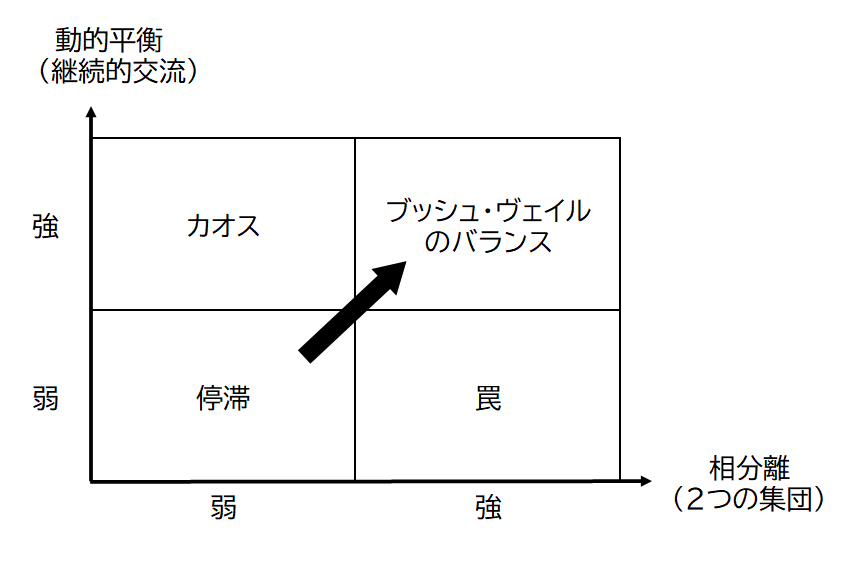

動的平衡を築く

アーティストもソルジャーも、どちらも組織の成功には不可欠です。しかしトップがアーティストの場合はソルジャーを軽んじ、トップがソルジャーの場合はアーティストを軽んじる傾向があります。

特にリーダーに成功体験があると、

自らすべてを決めようとしてモーゼの罠に陥ります。

しかし1人の決定がいつも正しいとは限りません。

つまりリーダーの最も大事な仕事はアイデアを出すことでなく、

ルーンショットが現場や市場に適用され、現場や市場の意見がしっかりとアーティストにフィードバックする仕組み作ること

です。

またルーンショットを適用するタイミングも重要です。早すぎればルーンショットは粉砕され、遅すぎればルーンショットの優位性が消えてしまいます。

そのためヴェネヴァー・ブッシュは細部から距離を置き、全体のバランスをとることに力を入れました。

ソルジャーはルーンショットに反対します。しかもアーティストは生まれたばかりのルーンショットには、欠点しか目がいきません。

そのため文句ばかり言う現場に「一度試して意見を出してください」と強く言えるのは、

アーティストとソルジャーの両方に精通し、しかもある程度の権限を持った人だけ

です。例えば、ブッシュは陸軍長官にまで電話をかけて、無関心な陸軍にルーンショットの活用を説得しました。

ブッシュは下図のようにアーティストとソルジャー二つの集団を分離させ、その上で二つの集団の交流を高めました。

さらにリーダーはルーンショットの保護者の役割も担います。それには

データの持つ意味を理解し、さらにアーティストの現場感を尊重しなくてはいけません。

三共の遠藤が、2度の失敗を乗り越えてプロジェクトを継続できたのは、自ら実験に取り組み失敗は「偽の失敗」と看破したからです。しかし遠藤が退社した三共には、3度目の失敗が擬陽性であることを見破る人はいませんでした。

開発会議などで出てきたアイデアに対し「その方法は過去にやって失敗した」と出てきたアイデアを否定する人がいます。しかしその失敗は偽の失敗かもしれないのです。

システムマインドを育む

- レベル0のチーム 評価しない

- レベル1のチーム どうして失敗したのか考える(結果重視のマインド)

- レベル2のチーム どうしてその選択をしたのか、理由を考える(システムマインド)

仕事の結果に対し、そのレベルに応じた評価が大切です。なぜなら

- 「結果が悪かったからといって意思決定が悪かったとは限らない」

- 「結果が良かったからといって意思決定が良かったとは限らない」

からです。

運が良くてたまたまうまくいく場合もあるし、意思決定は良くても思うような結果が出ないこともあります。

結果にとやかく言うのではなく、意思決定の質を向上させて、システムマインドを育むことが重要です。

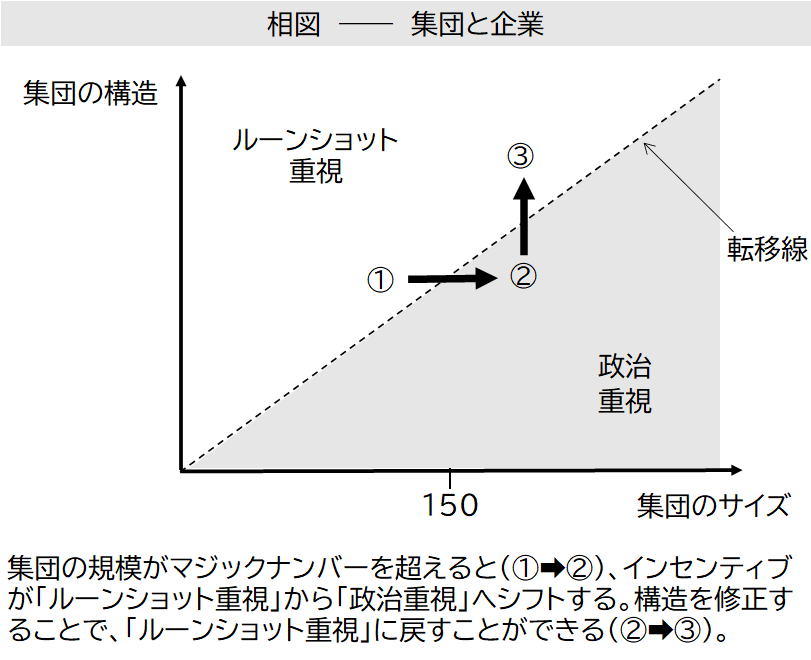

マジックナンバーを増やさない

自分の評価を良くするための政治的活動は、システムマインドの妨げになります。政治活動をなくすために、昇進や評価は直属の上司でなく第三者が行うようにします。あるいは金銭的報酬や地位でなく、仲間からの評価や承認など、非金銭的報酬を使います。

重要なのは集団のサイズです。集団のサイズが一定の規模(マジックナンバー)を超えると、構成員のインセンティブは

ルーンショット重視から政治重視

に変わります。そうならないようにするために集団の状況をよく観察し、問題があるようならば集団のサイズを適正なサイズに小さくする必要があります。

社員のスキルと仕事のミスマッチがあれば解消します。そして各自が自分の役割に目いっぱいエネルギーを注ぐようにします。なぜなら、人はヒマがあれば政治活動(社内での人脈づくりや自己PR)を始めるからです。

自社の組織に取り入れる

組織の活性化とは、アーティストとソルジャーが組織の中で一定のバランスで存在し、それぞれがその能力を最大限発揮している状態にすることです。

ソルジャーばかりでは、現状維持一辺倒で変化に対応できなくなります。一方アーティストばかりでは、定型的な業務がうまくできず、混乱が起きて効率が低下します。

中小企業に必要な小さなイノベーション

市場の拡大が望めない、さらに市場が縮小する日本では、新たな試みに取組むのが難しい滋養今日です。いきおい守り一辺倒になりかねません。

しかし市場の縮小も新たな変化です。従来のやり方が決して適切とは限りません。少子高齢化、地方の人口減少、都市部での格差拡大という変化に合った新たな製品やサービス、あるいは業務が必要になってきます。

その点で規模の小さい中小企業こそ、変化を的確に捉え小さなイノベーションに取組む必要があるのではないでしょうか。

ところが長年、従来の仕事のやり方、サービスを続けてきた企業には変化を起こした経験が少なく、社員の多くが変化に対して抵抗します。中には全員ソルジャーという会社もあります。

トップがアーティストの問題

あるいは経営者が危機感を感じ、新たな取組をトップダウンで実行しても、社員がそれに同調しないこともあります。見かけ上は取り組んでいても本心ではやりたくないため、既存の業務が多忙になるとそちらを優先してしまいます。これは自主テーマの研究開発や改善活動などによくみられます。

原因は、トップがアーティストでも社員がソルジャーのため、アーティストの考え方、価値観を理解できていないからです。

相分離と育成を組込む

新たな取組、ルーンショットを行うためには、アーティストのチームを結成し、ソルジャーのチームとは分けなければなりません。完全にアーティストでなくても、アーティストの要素のある社員でアーティストチームを結成します。アーティストはソルジャーの仕事には向いていないため、できればアーティストの仕事に専念させます。そしてソルジャーとは異なった管理をします。

そして、このアーティストとソルジャーのバランスを取るのは経営者しかできません。

参考文献

「LOON SHOTS」 サフィ・バーコール著 日経BP

本コラムは「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しました。

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント