「経営戦略」は多様な定義を持つが、軍事戦略のように**「企業の目指す姿」を明確にし、それを達成するための長期的な全体計画である。単なる戦術ではなく、市場と自社の関係性を深く理解し、経営資源を最適に配分する必要がある。成功事例は、顧客視点から生まれた理念に基づく戦略が重要であることを示唆する。

経営戦略とは

「経営戦略」という言葉は、新聞や雑誌など様々メディアで目にします。では、この言葉の意味はなんでしょうか。

実は、経営戦略(Management Strategy)には、欧米ではBusiness Strategy(事業戦略)、Corporate Strategy(全社戦略)などの複数の概念が含まれています。

これらをまとめて経営戦略と呼ぶため、文脈によって意味が異なり、さらに分かりにくくなっています。

では、著名な経営戦略家は、どのように経営戦略を定義しているのでしょうか。

「長期的視野に立って、企業の目的と目標を決定すること。及びその目的を達成するために必要な行動オプションの選択と資源配分」

アルフレッド・チャンドラー

「部分的無知の状態のもとでの意思決定ツール」

イゴール・アンゾフ

「無数の行動と意思決定の中に見出される行動パターン」

ヘンリー・ミンツバーグ

「自社と他社を差別化するもの」

マイケル・ポーター

「『企業や事業の将来のあるべき姿とそこに至るまでの変革のシナリオ』を描いた設計図」

伊丹・加護野

「『戦わずして勝つ』あるいは『戦わずして優位に立つ』ための事業構造の変革であり、それによって自然に高収益を生むことができるような体制を実現することである。」

一倉定

これでは、経営戦略の意味が言う側と聞く側で違ってもおかしくありません。この戦略(Strategy)とは、軍事用語です。戦略に対比する言葉として、戦術(Tactics)があります。経営戦略を理解するためには、軍事用語としての戦略を理解する必要があります。

軍事用語としての戦略

軍事用語として戦略を考えるためには、まず戦争とは何かを考える必要があります。

(1) 戦争について

戦争とは、国家が自国の防衛や利益の確保のために、他国との交渉の手段として、武力を行使することです。

戦争とは、2国間の問題が外交交渉(話し合い)で解決できない時、双方の軍隊が戦って勝敗を決定し解決する外交手段です。

そのため戦争は一定のルール(戦時国際法)の基に行われます。

例えば、

- 降伏した部隊は、それ以上攻撃してはいけない。

- 降伏した兵士は、捕虜として扱い虐待してはいけいない。

- 赤十字の施設は、攻撃してはいけない。

- 民間人を攻撃対象としてはいけない。

などです。

現実には、ルールから逸脱したことも多く、第二次大戦中に日本各地に行われた空襲(戦略爆撃)は、戦時国際法に照らせば明らかに違法です。この戦争は、国家間の問題を解決するための外交手段ですから、戦争には解決すべき問題という目的があります。

(2) 日露戦争の場合

例えば、日露戦争の場合を考えてみます。

【日露戦争の目的】

ロシアに開戦した目的は、中国東北部から朝鮮半島に南下したロシアが、朝鮮半島を占拠するのを防ぐためです。当時、朝鮮の李朝支配者層は、親露派であり、このままでは朝鮮半島はロシアに支配され、日本海を隔てて日本はロシアと直接相対峙する可能性がありました。

【戦争目的達成のための取組】

目的達成のため、日露戦争のゴールは、局地的な戦闘で勝利し、日本に有利な条件で講和を結び、朝鮮半島、できれば中国東北部からロシアを撤兵させることです。決してロシアの奥深くまで攻め入って、クレムリン宮殿に日の丸を上げることではありません。そのために、日本は、イギリスと日英同盟を結び、ロシアの背後から圧力をかけました。

膨大な戦費を調達するために、高橋是清(後の大蔵大臣)が海外に飛び、日本の外債を引き受けてもらうように各国にお願いしました。また、アメリカのルーズベルト大統領にロシアとの講和の橋渡しになってもらうように働きかけました。

【実際の戦闘】

実際の戦闘は、日本が有利に行い、旅順港を占領、奉天の会戦での勝利、日本海海戦でのロシア艦隊の壊滅などの結果、ロシアを朝鮮半島、及び中国東北部から排除できました。

(3) 軍事における戦略と戦術

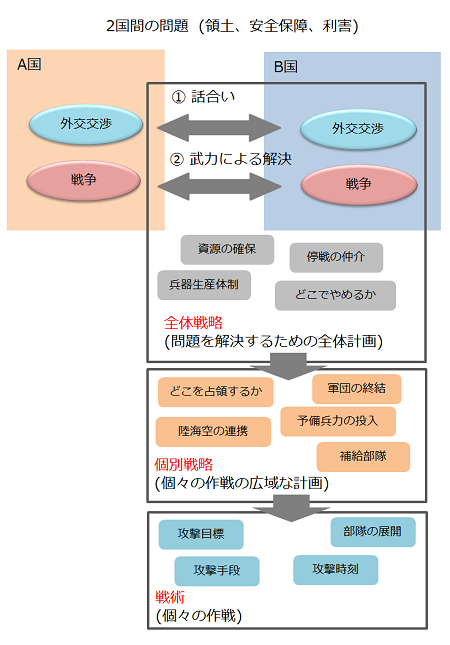

軍事における戦略と戦術を図に示します。

日露戦争では、まず「朝鮮半島からロシアの影響を排除する」という目的がありました。その目的を達成するために、日英同盟や外債の発行、アメリカの和平の仲介、そして旅順攻略などの軍事、政治的な取り組みがありました。これが大きな意味での戦略です。

その上で旅順攻略戦や遼陽会戦、奉天会戦、日本海海戦など戦争計画を遂行するための作戦があります。この作戦を遂行する計画が一般的な意味での戦略です。

このように戦争を遂行するための戦略には、日英同盟や旅順攻略などの戦争目的を遂行するための全体計画としての戦略と、個々の作戦を遂行するための個別の戦略の2つがあります。

そして戦術とは、個々の作戦をどのように遂行するかという具体的な手段です。例えば、日本海海戦でのT字戦法や、旅順攻略での工兵隊の爆破作戦などです。

太平洋戦争の全体戦略

太平洋戦争に全体戦略はあったのでしょうか。

シンガポールを攻略、次にインドネシアを占領して、石油を確保するなど、個別の戦略はありました。先の戦争の定義によればアメリカとの間で、話し合いで解決できない問題が生じたために武力による解決を選択したはずです。

では、問題は何で、どれだけ局地的な戦闘で勝利すればアメリカは譲歩して講和を結んでくれると考えていたのでしょうか。その講和はどの国が仲介する予定だったのでしょうか。

もしこのような全体戦略を持たずに、あのような戦争を始めたとしたら、犠牲になった多くの人たちはどう思うでしょうか。

戦略論

軍事については、戦略の大家が多数います。そのうちで、孫子、クラウゼヴィッツを紹介します。

(1) 孫子

「孫子」は、中国春秋時代の兵法書で、世界で最も有名な兵法書です。孫子は、戦争を目先の戦闘だけでなく、国家運営にまで視点を広げました。戦争による国力の低下を重視し、戦争でなく外交手段で解決することを最上の策としました。また戦争の長期化による国家の経済的負担を問題視しました。

「孫子」が今でも高く評価されているのは、戦闘に勝利するだけでなく、国家との関係にまで踏み込んで戦争を論じたからです。戦争よりも外交を重視した

「国を全うするを上と為し、国を破るは之に次ぐ」、「百戦百勝は善の善なるものに非ず」。

戦争の長期化による国家の疲弊を憂慮した

「兵は拙速なるを聞くも、いまだ巧久なるを睹ざるなり」

などがあります。孫子の兵法は、以下の7つに集約されます。

- 彼を知り己を知れば百戦して殆うからず。

- 主導権を握って変幻自在に戦え。

- 事前に的確な見通しを立て、敵の無備を攻め、その不意を衝く。

- 敵と対峙するときは正(正攻法)の作戦を採用し、戦いは奇(奇襲)によって勝つ。

- 守勢のときはじっと鳴りをひそめ、攻勢のときは一気にたたみかける。

- 勝算があれば戦い、なければ戦わない。

- 兵力の分散と集中に注意し、たえず敵の状況に対応して変化する。

(2) クラウゼヴィッツ

クラウゼヴィッツはプロイセン王国の軍人で、ナポレオン戦争にプロイセン軍の将校として参加し、捕虜となっています。その後ロシア軍の将校としてナポレオン軍とも戦いました。その後は、研究と執筆に取り組み、「戦争論」は彼の死後1832年に発表されました。

ナポレオンの登場により、戦争はそれ以前と大きく変わりました。かつての国家は、大規模な軍隊を持たず、戦争の際はスイスなどから傭兵を雇い、臨時に編成した軍隊で戦いました。しかしナポレオンは、初めて徴兵制を採用し、国民を大規模な軍隊に組織して、従来の軍隊を圧倒、戦い方は大きく変わりました。戦争論は、このような近代戦争の変化に従い、必要な戦略について書かれています。

【戦争の二面性 暴力性と政治性】

戦争は、暴力が互いにエスカレートして、最後には完全に敵を倒す「絶対的戦争」に行こうとします。しかし、現実にはこのような暴力は、政治的、社会的、経済的、地理的な要因によって抑制されます。特に戦争は政治の支配下にあるため、「戦争は他の手段を以ってする政治の延長」です。

【戦略】

戦争目的の達成のために、戦略が軍事行動の目標を決定します。そして戦略に従って戦争計画を立案し、個々の作戦の見通しを立てます。戦略において以下の5点が考慮されます。

| 精神的要素 | 戦闘における将軍の才能、武徳、国民精神などの精神的特性 |

| 物理的要素 | 戦闘力の量的な大小や質的な組成 |

| 数学的要素 | 作戦線の角度、空間や時間における兵力集中や節約に関するもの |

| 地理的要素 | 制高地点・山岳・河川・森林・道路など |

| 統計的要素 | 兵站や休養を含む |

【戦争計画】

政治的交渉は戦争中も継続し、同時に戦闘の結果が政治的交渉を左右します。戦争は政治的決定に従うため、政治が戦争の継続を望むに従い、絶対的戦争に向かっていきます。戦争の主要計画は、全て政治的決定が必要であり、政府と軍部との意志が統一されなければなりません。

戦争計画の二つの原則

- 可能な限り集中的に行動する。

- 可能な限り迅速的に行動する。

そのためには敵の戦闘力を集中させ、そこに我の戦闘力を集中することです。時間の浪費は、奇襲の可能性をなくし、戦力の消耗を招きます。戦争では、常に敵の完全に打倒して前進し続けることが望ましいとされています。

軍事戦略から経営戦略を考える

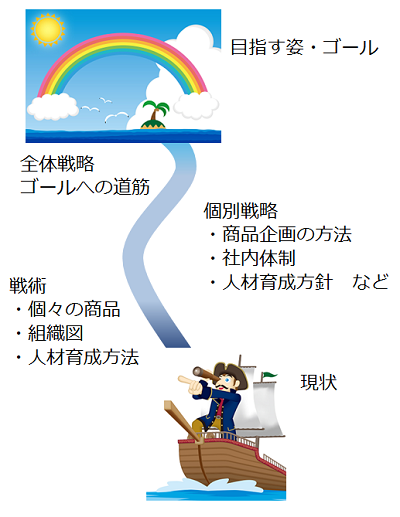

今まで述べた全体戦略、個別戦略、戦術を経営に置き換えると、以下のように考えることができます。戦略の策定のためには、軍事戦略が2国間の問題の解決という目的があったように、経営戦略においても、目的が必要です。具体的には、長期的視点に立って、今後自社はどうなりたいのか、その目指す姿(あるいはビジョン)です。

それを実現するためのやり方が全体戦略です。全体戦略を実現するための事業毎、あるいは部門毎の取り組みが個別戦略です。さらに詳細な個別の取り組みが戦術になります。

目指す姿が決まっていないのに戦略を立案するのは、戦争のゴールが決まっていないのに、軍事戦略を立案するようなものです。目指す姿は、自社という船が航海する目的地です。全体戦略は目的地への航路です。航海には天候の変化や潮流の影響もあります。そのため状況に応じて、戦略を修正することも必要です。航海の途中でどこに寄港して補給するのか、何を補給するのか、決定する必要があります。このような航海中の個々の計画が個別戦略です。そして船を何ノットで進めて、常時配置するクルーを何人にするかが戦術です。

この目指す姿、全体戦略、個別戦略、戦術の違いを理解していないと、戦略だと思っていても、実は戦術だったりすることがあります。実は、以下で述べる経営戦略の中にも、戦略というより戦術に近いものもあります。また経営戦略立案の手法に取り組んだとしても、自社の目指す姿が決まっていなければ、有効な戦略を構築することはできません。

経営戦略の体系

経営戦略の体系をまとめたものを下図に示します。

| 戦略 | 手法 | 発案者 | 内容 | 課題 |

| 多角化戦略 | 戦略マトリックス | アンゾフ | 事業ドメインを市場と製品と既存・新規で分けて独自の成長戦略を実現 | シナジー効果が高い分野はライバルも同じ競争環境になる。元々の企業文化とかみ合わず、組織の不経済が発生。回避するには別会社とする |

| PPM | ボストンコンサルティンググループ | 経営資源を最適に配分するためにBCGが提唱。製品ライフサイクルと製造における経験曲線による経営理論 | 「負け犬」や「問題児」でも「花形製品」や「金のなる木」のシェア維持に貢献することもある。また「金のなる木」でも市のベーションにより競争条件が変わる。「負け犬」の社員のモチベーション低下 | |

| ビジネススクリーン | GE、マッキンゼー | 様々な要素を重みづけして複合的に「長期的な業界の魅力度」と「競争ポジション」を分析し戦略構築 | 事業間の相乗効果が考慮されていなく、負け犬から撤退すると他の事業も弱体化する。キャッシュフロー重視のため技術的な競争が軽視される。外部からの資金調達が考慮されていない | |

| 競争優位と差別化戦略 | ファイブフォース | ポーター | 業界の5つの要因でモデル化し、収益性や魅力度を分析。5つの要因の力が強ければ脅威、弱ければ機会 | 1.時間軸や環境条件の変化が考慮されていない 2.企業間の発展やソフト面での優位性が高まったため、このフレームワークでは困難 3.周囲の勢力を敵対関係とみなす手法は、顧客との価値共創や企業間連携と合わない 「分析結果がすべて」であることからチャレンジ精神が影を潜め、現場の判断力も衰える |

| 3つの競争戦略 | 他社と差別化し競争優位を得るための3つの基本戦略を提示 | |||

| バリューチェーン | 事業活動の中で価値の源泉はどこかを分析するフレームワーク。業界のKSF(Key Success Factor)を発見するときに有効 | |||

| 競争戦略 | VRIOフレームワーク | バーニー | 企業独自の経営資源が競争優位の源泉都市経営資源や組織能力を分析するフレームワーク。経済的価値(Value)、希少性(Rarity)、模範可能性(Inimitability)、組織(Organization) | |

| 競争優位 | コトラー | 競争戦略の理論で、利用的資源と質的資源から企業を4つに類型化し、業界内でのポジションに応じて戦略目標を提示 | ||

| 戦略キャンパス | W・チャン・キム、レネ・モボルニュ | 競争の激しい既存市場レッドオーシャンを避け、競争のない未開拓市場ブルーオーシャンを切り開く戦略。顧客にっとの価値を向上させるバリューイノベーションが必要 |

戦略の構成要素

戦略の構成要素として、経営理念、ミッション、ドメイン、経営資源とは以下のようなものです。

(1) 経営理念

経営者によって示された企業の活動のもととなる基本的な考え方。社員の行動指針となり,判断基準となります。事業遂行における基本的価値観と目的意識であり、

「われわれは何のためにこの会社に集まっているのか?」

これを表したもの

例えば、京セラの経営理念は、「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること。」

経営理念は、次の3つに分ける場合もあります

ミッション:使命

ビジョン:志、展望

バリュー:価値観

また経営理念に近いものとして、以下のものがあります。

社是=会社や結社の経営上の方針・主張。また、それを表す言葉

社訓=その会社で、社員が守るべき基本的な指針として定めてあること

信条=自分の行動の指針として、かたく信じて守っているもの 信仰の箇条。教義

(2) ミッション

ラテン語のmittere(ミッテレ。送る、つかわす)から派生した語で、人やグループに与えられた役割や使命、特に遠方の地へ行き果たすべきものを指します。

【ミッションステートメント】

企業が、社会に対して、

「どのような役割を果たしてゆくべきか」

といった理念、決意や原則を宣言するもの。

「任務や使命」には、次の三つの要素が含まれます。

- 到達すべき目標がある。

- 目標に進んでいく行動がある。

- それらが何かに求められている。

例えば

「我が社のミッションは、社会の食文化を豊かにするために、新鮮な野菜を安く食卓に届けること」

到達目標(=社会の食文化を豊かにする)

行動(=新鮮な野菜を安く食卓に届ける)

義務(=社会からの要請)

があります。

(3) 事業ドメイン

「事業ドメイン」とは、組織の基本的な事業領域です。

事業ドメインを明確にすることで、他社と競争する領域を明らかにし、必要な領域に経営資源を集中することで、戦略を最適化することができます。勝てる見込みの薄い領域を認識し、参入しない事業を決めることで無意味な多角化を抑えられます。

一方、事業ドメインを狭く設定すると、マーケティングが近視眼的になり(マーケティング・マイオピア)、事業が衰退することがあります。優れた事業ドメインは、広すぎず狭すぎず、事業の将来的な広がりまで視野に入れたものです。

【事業ドメインの規定方法】

事業ドメインの規定は、多くの場合、商品軸により、例えば、自動車を生産する企業は、自動車という事業ドメインです。

ただし、自動車では事業領域が広すぎ、他社と差別化できないため、より細かく規定する必要があります。

例として

| 方向 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 顧客軸 | 誰に提供するのか | 沿線住民へのトータルサービス(電鉄会社) |

| 技術軸 | どのような技術・ノウハウを提供するのか | 発酵技術を軸とした事業(食品メーカー) |

| 機能軸 | どのような機能や価値を提供するのか | より良い生活空間の提供(住宅メーカー) |

(4) 経営資源

経営資源は、企業が成長するのには、必要な「ヒト」「モノ」「カネ」といった有形資産と「情報」といった無形資産の総称です。「ヒト」は人材、「モノ」は製品や設備など、「カネ」は資金を指します。

エディス・ペンローズによれば、企業の成長が限界にあたるのは、成長して大きくなった企業に相対的に経営資源が不足するからです。

【第4、第5の要素】

近年、「ヒト」「モノ」「カネ」の3つに加え、「ワザ」、「知恵(チエ)」を第4、第5の経営資源とし、この5つが企業価値創造のためには重要という考え方があります。

「知恵」とは、企業の「知的資産」のことで、個人や組織、技術、コミュニケーションなど様々な領域にあるノウハウ、方法論、行動規範などです。

これらを活用して持続的な成長を目指する経営を「知的資産経営」と呼びます。この知的資産は、特許や著作権のような特定の知的財産だけでなく、広範囲に潜在する暗黙知まで含みます。平凡な日常業務の中にある仕事の「知恵」も知的資産です。知的資産は、「強み」のひとつであり、企業価値を創造する「強み」はひとつだけではありません。会社が多くの業務組織や社員で運営されているように、経営も多くの「強み」から成り立っています。

むしろ日常的に行われているために、なかなか自ら気づかないことがあります。

中小企業の経営戦略の例

株式会社 ヒロハマは、本社が東京都墨田区、千葉と大阪に工場のある資本金 6,250万円、 売上高 34億8千万円 (2014年実績)の企業です。主要製品は、一斗缶などの金属缶のキャップで、この分野では国内シェアナンバー2です。

同業界は長年大手三社の寡占状態にあり、大きな競争もありませんでした。価格もほぼ固定されていて、「顧客のために何かしようという気がなかった」と広浜会長は語っています。

しかし、広浜会長は経営理念を作成する過程の中で、「同社のキャップを購入している顧客は何を望んでいるのだろうか」考えました。そして顧客の願いは、

「機械が調子よく流れてほしい」

という一点であることに気が付きました。

同社の顧客は、缶に食品や潤滑油、塗料などの製品を自動機械で充填し、キャップは自動的に装填しています。そこでキャップの装填不良が発生すると、設備が停止し、時には製品がこぼれたり、商品を廃棄しなければならず、損失が発生していました。

つまりすべてのキャップを確実に装填することは非常に重要な課題でした。しかし、それまで同社の事業目的は、良品のキャップを納期通りに提供することでした。そのため、顧客からのクレームに対しては、自社のキャップに問題がなければ、「問題ありません」と回答していました。

経営理念を作成後、同社は顧客支援を強化し、技術支援サービス担当3人が、2日に一度は顧客を訪問するようにしました。顧客のクレームはビジネスチャンスと捉え、直ちに訪問します。その結果、装填不良の問題は缶の口金の位置精度にあることが判明しました。そこで対策として、口金の位置が3mmずれても確実に装填できるキャップを開発しました。この商品は非常に売れ、その結果、経営理念作成5年後には、業界3番手だった同社が業界2番手にシェアが逆転しました。

つまり口金という長年つくられ改良の余地がないと思われた製品が、経営理念を作成することで、新たな戦略を立てて、他社に対し優位に立つことができました。

この経営理念が、同社の進むべき道を示す大戦略であり、それを実現する個別戦略が、確実に装填できるキャップの開発でした。それは机上で作られた戦略ではなく、技術支援サービス部隊が現場から吸い上げた課題から生まれた戦略でした。この株式会社ヒロハマの経営理念は以下のサイトにあります。

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント