本コラムでは、現代のものづくりにおいて、かつての成功体験が通用しない「ゲームのルールの変化」が起きていると指摘しています。特にコモディティ化が進展し、製品が高性能になっても利益に繋がりにくくなっています。かつては「良いものを作れば売れる」という前提があったものの、現在の市場では、製品の差別化が難しく、価格競争に陥りやすい状況にあります。コラムでは、日本の製造業が直面するこの問題に対し、新たな戦略的思考が必要であることを示唆しています。量産が得意だった日本の製造業が、このコモディティ化の波の中でいかに価値を生み出していくかが問われています。

ゲームのルールが変わる

今日では、グローバルで激しい企業間競争が繰り広げられています。例え新しい技術を開発し画期的な製品が出現しても、短期間で競合製品が出現します。もし特許を出願していれば、その技術を使われることは防ぐことはできます。

しかし大抵の場合、その特許を迂回した別の技術を使って、競合製品が出てきます。

競合性が次々に出たドライ戦争

1987年アサヒビールは、アサヒスーパードライを発売、その年の販売実績は1350万ケースの大ヒットになりました。

しかし翌年には、各社が競合商品を発売、

キリンは、

1988年2月に『キリンドライ』、

1989年4月に麦芽100%『キリンモルトドライ』を発売しました。

サッポロビールは、

1988年2月に『サッポロドライ』を発売し、

サントリーは

1988年2月『サントリードライ』を発売しました。

アサヒスーパードライの翌年には、各社ドライビールの激しい競争が繰り広げられ、「ドライ戦争」と呼ばれました。

企業間競争のルール

このような企業間競争ではどの企業も、

「より良い製品」を

「より安くつくろう」と努力しています。

その結果、我々消費者は良い製品を安く手に入れることができます。さらに、どの企業も広く知られるように広告宣伝にも力を入れます。これが今日までの企業間競争のルールです。

ところが外部環境が変化すると、突然競争の内容が大きく変わってしまいます。ゲームのルールが変わってしまうのです。ルールが変わると、上記のように今まで努力して築いてきた優位性がなくなってしまいます。

中小企業は、大手企業からの受注で仕事をする場合が多いです。いくら自社が努力しても、取引先の大手企業が突然違うルールで戦う羽目になると、事業が急速に悪化します。

ゲームのルールが変わった例 その1 オイルショック

1973年の第四次中東戦争がきっかけで始まったオイルショックにより、原油価格が高騰し、物価は大幅に上昇しました。アメリカでは、今まで車に求められていたパワー、ゆとり、ステータス性が、

低燃費で経済的であることに変わりました。

しかしGMをはじめとしたビッグスリーは、顧客の求める低燃費で経済的な車をすぐに提供することができませんでした。結果的にゲームのルールの変化に対応できず、燃費の良い車を供給する日本メーカーがシェアを大幅に伸ばしました。

その2 デジタルカメラとスマートフォン

フィルムカメラからデジタルカメラに移行したのに伴い、写真はプリントするものからデータで保管するものに変わりました。写真を撮影する機能だけで比較すれば、スマートフォンとデジタルカメラに大きな違いはなくなりました。(一部の写真愛好家とプロカメラマンは除きます。)

スマートフォンのカメラの性能の向上により、わざわざカメラを持ち歩かなくても、スマートフォンで十分という考えが広まりました。そしてコンパクトタイプのデジタルカメラの売上は急激に低下しました。

普段必ず持っているスマートフォンに対し、写真を撮るためにわざわざ持って行かなくてはならないのがデジタルカメラです。勢い普段スマートフォンで撮影する機会が増え、これで十分ということになりました。

つまり

「写真を撮りために持って行くもの」と

「普段持っているものが、十分にきれいな写真が撮れる」ことの違いです。

このゲームのルールが変わったために、どんなにデジタルカメラの性能を高めても、スマートフォンに勝つことはできません。

その3 カーナビ

かつては、10万円から30万円まで幅広い価格帯があったカーナビでしたが、その後ポータブルタイプのカーナビは、米国メーカーのGarminの4万円台のものも出てきて価格競争が激化していました。

そしてグーグルは、グーグルマップのようなナビ機能を追加しました。カーナビをつけなくても、スマートフォンで十分にカーナビの役割を果たすようになりました。常に最新の地図が無料で提供されるスマートフォンに対して、カーナビは地図の更新に何万円もかかる弱点がありました。

実際には、カーナビの台数自体は、まだ微増です。ただし、価格は大幅に下落し、かつてのような20~30万円もするカーナビは見かけなくなりました。その結果、ケンウッドやパイオニアなどのメーカーの売上は低下し、利益が出なくなりました。

このルールが変わる原因の一つに、「コモディティ化」があります。

2. コモディティ化

コモディティとは

「日用品」のことです。ウィキペディアによると

コモディティ化とは、マルクス経済の用語。

所定のカテゴリー中の商品において、製造会社や販売会社ごとの機能・品質などの属性と無関係に経済価値を同質化することを指す。

つまり今まで性能や機能を競っていた製品が、

「ありふれた品物」になってしまうことです。

これによりゲームのルールが変わってしまいます。

(1) コモディティ化とは

製品がコモディティ化すると

参入企業が増加し、

商品の差別化が困難になり、

価格競争が激化し

その結果、企業が利益を上げられないほどの価格低下が起きます。

一方で、日用品は価格しか差別化できないかというと疑問があります。

日用品市場にも、し烈な競争があり、他社と差別化すべく努力しているからです。

ハーバード大学のセオドア・レビット教授は30数年前に

「差別化できない製品やサービスはない」

と述べています。

つまり日用品となることが問題なのではなく、

価格以外の「性能や機能で競争している製品やサービス」が、

企業の技術的水準が同質化して、他社と差別化できなくなったことが問題です。

そうなると、顧客にとって、選ぶ根拠は価格以外になくなります。

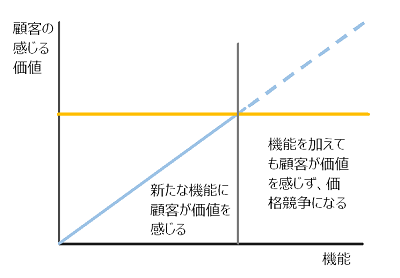

(2) コモディティ化の原因のひとつ オーバーシューティング

「オーバーシューティング」とはハーバード・ビジネス・スクール教授のクリステンセンが提唱した言葉で、製品の機能や性能が顧客の求める水準を追い越してしまうことです。

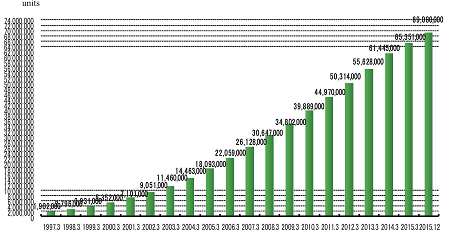

例えば、当初は携帯電話に新しい機能が増えるとより便利に使いやすくなりました。

そして顧客は新しい携帯電話を求めました。

つまり機能の向上は価値の向上に結びついていました。

ところが、携帯電話の機能が一定の水準に達すると、それ以上機能を向上しても、顧客にとって何ら価値の向上につながりません。

つまり機能を向上しても新しい携帯電話を買う理由にならなくなるのです。

それでもメーカーは他社と差別化するため、新たな機能を開発します。それは一部顧客にとっては魅力がある機能かもしれません。しかし、その他の顧客にとっては、選ぶ理由にならない機能です。

例えば、冷蔵庫の温度調整機能や電子レンジの様々な調理機能、買ってから一度も使っていない機能が沢山あります。

(3) コモディティ化がおきると…

コモディティ化が起きると、顧客が選択する理由は専ら価格になります。そしてメーカー間の価格競争が激化します。パソコンの次に、スマートフォンにもコモディティ化の波が訪れました。そしてシャープ、富士通をはじめ多くのメーカーが不振に苦しんでいます。

スマートフォンの問題は、もう性能で差別化ができないことです。一般ユーザーが電話やWEB閲覧、動画の視聴に使うのであれば、低価格のスマートフォンでも使えます。

そして一番大事なソフトウェアは、オープン化されたスマートフォンでは、どこのスマートフォンを買っても、同じソフトウェアが使えます。つまりメーカーが差別化できる点はデザインと価格しかありません。

唯一アップルだけが、独自のソフトウェアとデザイン、品質、ブランドで差別化ができています。

(4) 「コモディティ化にどう対処すべきか?」IBMの決断

IBMのパルミサーノ会長は、長期的な視野に立って経営するため、常に5つの問いを自らに投げかけています。このうちの3つめの問いは、「コモディティ化にどう対処すべき?」です。

パルミサーノ氏が常に自らに投げかける5つの問い

創業者が退いて以降も企業が永続していくには何をすべき?

「単に製品やサービスだけでなく、企業の理念や価値観を作り上げるべき。これこそがリーダーシップ」組織として相反する要素があったときどうすべき?

「例えば、コスト低減とR&D投資、単にバランスを取るのではなく、M&Aも含めて大切なことはしっかりと継続すること」コモディティ化にどう対処すべき?

「PCのように事業の中核をなさないとわかったら撤退、Reinnovation (再発明) という手法もある。IBMはこれによってメインフレームを再生できた」企業の国籍がグローバル時代にどれほどの意味があるのか?

「各国各地域のニーズをつかみ、それに応じた価値を創造しなければ成功はおぼつかない。市場は参入するものではなく、創造するもの」リーダーとして長期的な視野をどのように貫けばいいのか?

「株式投資もより投機的になっているが、リーダーとして方向性を明確に示せば、社員は付いてくる」

パルミサーノ氏の答えは

「PCのように事業の中核をなさないと分かったら撤退。

時にはReinvention(再発明)という手法もある。

IBMはこれによってメインフレーム事業を再生できた」

と語っています。

かつてIBMはPCで世界一のシェアでした。しかし、アジアで製造するデルが台頭し、さらに台湾などのアジアメーカーが台頭し、PC市場で利益を出すのが難しくなりました。

パルミサーノ会長は、PCはIBMの中核事業ではなくなると判断、2004年にPC事業を中国のレノボに売却しました。売却により1000億円以上の資金を得た上、5年間はIBMブランドをつけるという条件でした。結果的にPC事業の社員を移籍させて、リストラを相手に押しつけて撤退しました。対して、日本でPC事業のトップのNECは、最終的にレノボと合弁し、PC事業を清算しました。

(2) コモディティ化にリストラとカイゼンで対抗

多くの日本メーカーは、目先の起きている変化をコモディティ化であると見抜くことができず、利益を生まない中核事業を抱えたまま後退していきました。

コモディティ化すれば、勝負は低コストの国に有利となります。それをリストラとコストダウンで乗り越えるのは極めて困難です。

なぜなら「改善」が有効なのは、競争相手が同じ土俵に乗っている場合だからです。ゲームのルールが変わってしまえば、相手は違う土俵にいて、カイゼンで対抗するのは無理です。改善とイノベーションという日本メーカーが得意とする従来の経営改善の手法が効かなくなっているのです。

このコモディティ化の波は終わることがないのか

なぜメーカーは自分たちの首を絞めてまで低価格競争に走るのか

そしてどうすればコモディティ化に対処できるのか

それについては、ゲームのルールが変わる、コモディティ化 その2をご参照願います。

本コラムは「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しました。

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント