ティール組織とは、上司の管理がなく社員が自律的に意思決定する「進化型組織」。組織の目的を共有し、個々人が主体的に動く。事例もあるが、導入には社員の高い自律意識と企業文化の変革が必要で、法整備など社会環境の変化も課題。

「上司が部下の管理を行わない」

「社員がやりたいことを自由に決める」

今そんな組織が話題になっています。

フレデリック・ラルーが2014年に著書「Reinventing Organizations」で提唱した組織のことです。日本語版「ティール組織」は2018年に発刊され、7万部を超えるベストセラーになりました。

今日、単純作業は減少し、創造的な業務はますます増えています。にもかかわらず、従来の業務管理手法では社員の創造性を十分に引き出せません。

しかも新型コロナウイルスでテレワークが普及しました。上司はオフィスにいない社員の仕事を管理しなければなりません。しかし上司は部下の仕事ぶりを直接見ることができません。

ティール組織は、これらの課題を解決する次世代の組織なのでしょうか?

ティール組織について考えてみます。

ティール組織とは

ティールとは何を意味するのでしょうか?

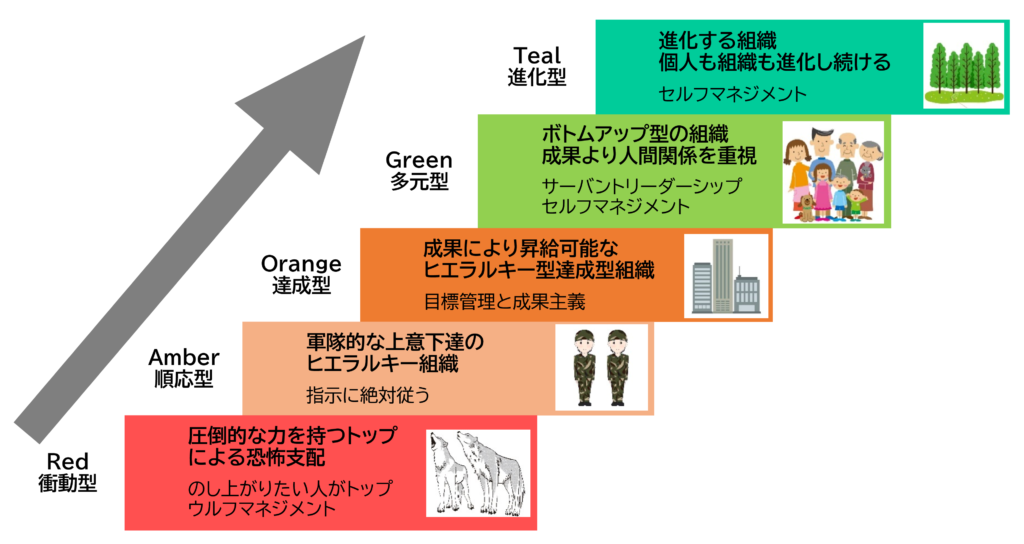

ティールは、青緑色という意味の英単語です。ラルーは、組織の進化過程を5つに分類しました。そしてそれぞれ5つのモデルを色で分けました。その中で、最も新しい組織モデルをティール(青緑色)で表しました。

ラルーは社会や組織を研究し、人の意識が高くなれば組織は次のステージに向かうと考え、そのステージを進化型組織と名付けました。そしてラルーは実際に実現している企業を調査し、その結果を「ティール組織」で出版しました。

ではラルーの考える組織のステージとはどのようなものでしょうか?

ティール組織の概要

ラルーは組織のステージを色で表現しました。組織が形成される以前のステージ、家族単位での集団を無色、部族単位でのグループをマゼンタで表現しました。

レッド組織(衝動型組織)

レッド組織とは

最も古い組織です。

圧倒的な力を持ったリーダーにより、各メンバーに対する強い上下関係があります。組織内はリーダーが恐怖によってメンバーを統率・支配しており、代表的なレッド組織はマフィアやギャングなどです。

自己中心的な考え方のメンバーによって構成され、自分以外の人間を脅威と思っています。恐怖により支配しているため、リーダー自身もメンバーからの脅威に対抗しています。メンバーは圧倒的な力のあるリーダーから自分を守るために無条件に従うしかありません。

レッド組織は将来的な発展や成長を考えず、短絡的・衝動的な行動を取ります。実際の日本のやくざ組織などは、恐怖というより情と相互依存関係で成り立っています。

組織論の視点

組織論ではフラット型組織です。トップがすべてのメンバーを直接指示します。

意思決定が早く、小規模な組織では効率が高いですが、組織の成果はリーダーの力量に左右されます。各メンバーは常にリーダーの方を向き、メンバー間の協力は希薄です。自分に都合がよいように他のメンバーを貶めたり、リーダーへごまをすることもあります。

アンバー組織(順応型組織)

アンバー組織とは

権力や階級、制度などの概念が組み込まれたピラミッド型組織です。組織の中での各メンバーの役割は決まっています。

指示はトップダウンで、組織の階層を上から下へと向かい、短時間に効率よく組織が動きます。組織ルールに基づいて運営され、組織内での秩序が重んじられます。

安定して運営ができますが、変化への対応は弱いです。特定のリーダーに依存しないため再現性が高く、組織は長期的に継続できます。政府機関や宗教団体、軍隊などがアンバー組織に該当します。

例えば、軍隊は戦闘のため何万人もの兵士が組織的に行動します。トップの司令官の命令に従い、末端の兵士は即座に的確に行動して作戦を遂行します。軍隊では命令は絶対服従で、命令に背けば軍法会議にかけられます。変化に対する臨機応変の対応力には弱く、過去の戦争でも想定外の事態に対応できず甚大な被害を受けた例は多いです。

組織論では官僚型組織

組織の構成員が増えると、フラット型組織はメンバーへの管理が不足し、活動が非効率になります。メンバーを効率よく組織化し、系統的に指示命令を行うために組織を階層型にして、メンバーには階層に応じた役割を分担します。重要な意思決定は上位階層が行い、メンバーはそれに従います。

実際に業務を行う末端のメンバーからの現場の情報は、トップに伝わりにくく、時間がかかります。しかも途中階層の管理者が情報を歪曲することもあります。ピラミッド型組織では、組織の存続自体が目的化します。部門間で対立が生じ、組織の効率は低下します。

オレンジ組織(達成型組織)

オレンジ組織とは

ピラミッド型の階層ですが、メンバーは成果を挙げれば階層を上に上がることが(昇進)できます。能力のあるメンバーを活用し、組織の成果を高めることができます。

組織の第一の目的は成果を上げることです。目標と実績管理を徹底し、メンバーに対し常に目標を達成するための努力と高い意欲を求めます。組織の価値観は目標とその達成、メンバーに対しては評価と昇進です。

組織論では

組織論では同じピラミッド型組織です。目標管理と評価制度、昇進の仕組みが組織に組み込まれています。アンバー組織はオレンジ組織ほど緻密な目標管理と評価制度がなく、評価は失敗による減点方式(アンバーの例 行政機構)です。

グリーン組織(多元型組織)

グリーン組織とは

オレンジ組織のようにトップダウンで目標を設定するのでなく、メンバーにある程度裁量権を持たせた組織です。リーダーはメンバーの主体性を尊重し、メンバーが最大の成果を出せるようにサポートに徹します。サーバント・リーダーシップ(サーバント召使の意味)と言われます。

メンバーの多様な価値観を認めていますが、トップの強制がないため、組織が行動するにはメンバーの合意形成(コンセンサス)が必要になります。そのため意思決定プロセスが複雑で意思決定に時間がかかります。ただし、コンセンサスを取っても最終的な決定権はリーダーにあります。

組織論から見ると

組織は階層型ですが、ボトムアップ型のアプローチとメンバー間の合意形成の点が異なります。

多くの日本企業は根回しや会議でのコンセンサスなどメンバーの合意のプロセスがありますが、リーダーが自身の保身や業績に意識が向けばコンセンサスが歪みます。例えボトムアップで良い提案が出てもリーダーは自分に都合の良いもの、リスクの低いものしか許可しません。

ラルーは、意思決定のプロセスから組織の進化を「リーダーの指向がアンバー(昇進)、オレンジ(成績)であれば、ボトムアップやコンセンサスなどグリーン組織のプロセスがうまくいかない」と述べています。

ティール組織(進化型組織)

各メンバーが体の組織のように自律的かつ調和的に協働することで、組織が「一つの生命体」のように活動します。

リーダーに強い権限がなく、メンバーが多くのことを決定します。メンバーは組織の社会的使命を理解しており、メンバー間のコンセンサスよりも自らが進んで課題を解決することを優先します。そのため、意思決定に時間がかかりません。

ではこの進化したティール組織とは、どのようなものでしょうか?

ティール組織の特徴

最初の特徴は組織の存在目的を問い続けることです。

存在目的(Evolutionary purpose)

ティール組織のリーダーは「なんのためにこの組織は存在しているのか?」と組織の存在目的を確認し続けることが必要です。

組織が陳腐化することを防ぎ、生命体のように組織自身を変化させ続けます。これをEvolutionary purpose、つまり「進化する目的」と呼びます。それには常に耳を澄ませ、組織が将来どうなりたいのか、感じ取る(センシングする)ことが必要です。なぜこの組織は存在しているのかを、組織のメンバーひとりひとりが考え続けます。もし一人でも新しい人が入れば、組織の存在目的が変わることもあります。

3つの問い

- 「あなたの組織はこの世界に何を実現したいか」

- 「世界はあなたの組織に何を望んでいるのか?何を期待しているのか?」

- 「あなたの組織がなかったら世界は何を失うのか?」

【誰も座らない椅子】

会議に「誰も座らない椅子」という空席を設けます。会議中、必要に応じて、誰かが着席して組織の声を代弁します。

この椅子は「組織の存在目的」を表す意味があり、参加者に常に目的を確認しようというメッセージを発します。

事例企業 FAVIの存在目的

- 仕事の少ない北フランスの田舎町アランクールに十分な雇用を生み出すこと

- 顧客に愛を届け、愛を受け取ること

存在目的がメンバーに浸透すれば、組織の運営は今までとどのように変わるのでしょうか?

自主経営(Self-management)

旧来組織のようなピラミッド構造の指示命令系統がなく、各メンバーが自分の裁量で意思決定を行うことができます。そのためには会社の情報は開示され、透明性が保たれています。ただし、メンバーが意思決定する際、2つの助言プロセスを経なければいけません。

- その決定に対して専門性の高い人に助言をもらう

- その決定に影響がありそうな人からも助言をもらう

そして相談されたら、真剣にアドバイスをします。

意思決定を実現するために、多くの事例ではチーム単位で活動します。チームのメンバーの目があるため、自分の利害だけで動くことはできません。各自が適切に判断するには、情報の透明性と社員への信頼が不可欠で、もし失敗したとしても励ましあう企業文化が必要になります。

経営や財務情報なども社員に全て公開し、経営者は社員を信用することが不可欠です。ティール組織には予算も計画もありません。その理由は、未来はコントロールできないからです。従来の管理と統制は、未来はコントロールできる前提で、実際に現実のコントロールを求められます。しかし現実には未来はコントロールできず、無理にコントロールを求めれば(成果を強要すれば)、メンバーは現実をゆがめてしまい、その結果企業不祥事が起きます。

セルフマネジメント

セルフマネジメントを成功させるには、明確な自社の存在目的や、社員の自立意識、情報の公開が必要になります。そういった環境が整備されていない中で、ティール組織はマネジャーがいないことだと間違った思い込みをし、マネジャーを廃止すると、以下の3つのパターンで終わってしまいます。

- 混乱して終わる

- あ、無理、となって元に戻る

- マネジャーはいなくても全員社長の顔色をうかがっている

私たちは大組織で働くことや、ありとあらゆるものを押しつけてくる「本社の役立たず」について冗談を言うことに慣れてしまっていました。ところが今や自分たちですべてをしなくてはなりません。他人に文句を言える立場にないのです。(ビュートゾルフの看護師)

報酬は自分たちで決める

ゴアテックス素材で知られる会社、W.L.ゴアは、1年に1度全社員が同僚たちを格付けします。この人は私よりも多く(あるいは少なく)会社に貢献していると格付けすればプラス3からマイナス3まで評価をし、この人には私を評価できる十分な材料又は根拠があると思えば、1から5までの段階で評価をします。これをアルゴリズムで何段階かの給与ベースにグループ分けをします。

事例 かつてのソニー

天外氏の言うソニーの不良社員たちは「上司の承認なんかもらったことがない」人たちです。勝手にOKを取り付けてきて後から報告します。天外氏がソニーの事業本部長の時、部下は、勝手に事業本部長のハンコを押して書類を回していたこともあるそうです。

メンバーが自主的に運営するティール組織、ではリーダーの役割はどのようなものでしょうか?

全体性(Wholeness)

トップをはじめとして全員が自分の弱さをさらけ出します。メンバーが自分の力を最大限に発揮するには、組織はメンバーがありのままの自分自身を出せる場所でなければなりません。リーダーが率先して自らの弱みを見せることが必要になります。

- オレンジ組織はタフネスさが求められる タフネスさの鎧を着る

- グリーン組織ではポジティブさが求められる ポジティブさの鎧を着る

グリーンは幸せで給与も高いかもしれませんが、

ポジティブを求めすぎています。

人は良い時もあれば悪い時もあり、笑顔がコンピテンシーになれば無理に笑顔をつくってしまいます。メンバーは組織で仮面をかぶらなければいけなくなり、経営者が良い会社レースを始めると、社員は自然と笑顔を強制させられます。

ティール組織ではメンバーは鎧を脱ぐ必要があります。ネクタイとスーツを鎧とすると、リーダーはあえてだらしない恰好を見せるのも一つの方法です。その方が相手も鎧を脱ぎます。

エゴは人間のエネルギーで、そのエネルギー自体は良いも悪いもありませんが、それが自然の摂理や道理、原理原則から外れるとエゴになります。リーダーのエゴが出てきてしまうと、意思決定に違和感が出ます。権力や肩書がなければ、意思決定が組織の存在目的や原理原則からずれた時に

「これはおかしいのではないか」

とお互いに言えます。

組織に鏡の役割の人をつくる

リーダーであれば、チームやメンバーをコントロールしたいという自分のエゴが出てくることがあります。リーダーのエゴを「それはおかしいのではないか」「組織の理念、存在目的に照らしてそれはどうか」と、トップに進言できる人が組織には必要です。この人は組織の鏡の役割を果たします。優れた経営をしている会社には鏡の役割の人がいます。優れた経営者は無意識にそういった人(耳の痛いことをいう人)を育てています。

事例

フランスの金属部品メーカーFAVIが深刻な不況に陥った時、社長のゾブリストは、臨時社員を解雇するかどうか、全社員を集めて自分の悩みを話しました。

すると社員は、自らの給料を25%カットし臨時社員を残すように進言しました。1時間も立たないうちにこの問題は解決しました。

その他

紛争解決

紛争になった時は、以下を試して解決します。

- まず直接会って二人だけで解決しようとする

- 解決できなかった場合は、信頼できる別の同僚に調停を依頼する

- 調停がうまくいかない場合、同僚たちの委員会を招集し、両者の言い分に耳を傾けて合意形成の手伝いをする

- 最終的にはCEOが呼ばれる

株式新聞の刊行元であるモーニングスター社の仕事の進め方の二つの原則

- 個人は決して他の人に何かを強制してはならない

- それぞれの約束を守ること

目標を設定しない効果

目標数値を設定することは、自分たちが未来を予測できるという前提に立っています。

その結果、

- 内なる動機から遠ざかった行動をするようになる

- 新しい可能性を感じ取る能力がせばまりがちになる

といった、視野を狭くする危険性があります。

このように聞くと理想的な素晴らしい組織に感じます。でも実際に運用している組織はあるのでしょうか?

事例

ラルーがティール組織と考えた組織は12社で、従業員100人以上の組織を対象としています。ただしすべてがティールというわけでなく、ティールとグリーンの中間的な組織もありました。

AES

1982年ロジャー・サントスとデニス・バーキによって設立されたエネルギー企業で、世界中に12の発電所を持ち、従業員数は4万人です。

ビュートゾルフ

2006年にヨス・デ・ブロックと看護チーム10人によって設立された高齢者や病人の在宅ケアサービスを行うNPO組織で、従業員7,000人です。バックオフィスは30人、大半がコーチで間接部門はほとんどありません。7,000人の看護師は、お互いにほとんどが会ったことがありません。困った時は社内SNSで専門知識を持った誰かに質問ができます。新しい質問が投稿されると、数時間のうちに数千人の看護師が閲覧し複数の回答が書き込まれます。

効率を上げるために電話を取るなどの雑用をなくすことで、看護師は介護に専念できます。介護も標準時間を決めてできるだけ多く訪問するようにし、マニュアルをつくってマネジャーを置きます。しかし利用者からみると、毎回看護師が変わる、時間が来ると話の途中でも帰ってしまうなどの不満が発生し、看護師からももっとやってあげたいことがあってもマニュアルにないからできないなど、仕事にやりがいがないと問題になりました。

2006年代表のヨス・デ・ブロックはマニュアルを廃止し、看護師が好きなようにサービスできるようにしました。

例 利用者と一緒に遺書を書くなど

利用者のためになるのであれば、介護の利用をやめて地域コミュニティに参加することも後押ししました。その結果、利用者満足度がオランダでNO.1になりました。

FAVI

1957年設立のフランスの金属部品メーカーで、主力製品は自動車のトランスミッションのシフトフォークです。1983年にジャン・フランソワ・ゾブリストがCEOに就き組織改革を行いました。従業員数は500人です。

ゾブリストがCEOに就いた時は従業員80人、典型的なピラミッド組織でした。ゾブリストの就任前は一人一人の出来高を計測し、ノルマに達しない場合は給料を減らしていましたが、ゾブリストは計測とノルマを撤廃しました。その結果、生産性は上がりその日の生産が終わるまでは進んで残業するようになりました。給料をもらうためだけに働くのでなく、自分の仕事に責任を持ち、きちんと仕上げることに誇りを持つように社員が認識したためでした。そしてチームとして目標を達成するため、やる気のないメンバーがさぼらないように周りメンバーが圧力をかけるようになりました。

現在はミニファクトリーと呼ばれる15~35名の21チームが活動し、各チームは特定の顧客や製品ごとに作られ、営業、生産管理、資材、人事など全ての機能を有しています。

営業は自分のチームに仕事を与えることが最大の目標です。「○○ドルの仕事を取った」のでなく「○○人分の仕事を取った」という意識です。

チームごとの仕事量がアンバランスになるとチームの代表者が集まり、忙しいチームへ何人応援するかを決めます。そして自分チームから応援に行っても良いというポランティアを募ります。各チームが必要な金額した要求しないため、予算調整も必要なく、そのままゴーサインが出ます。

サン・ハイドローリックス

油圧カートリッジとマニホールドの設計、及び製造をしている企業です。アメリカ、イギリス、ドイツ、韓国に工場があり、上場企業で従業員は900人です。

常に数百のエンジニアリングプロジェクトが動いていますが、これを全体に最適化することは困難です。どのプロジェクトを優先し、どのプロジェクトを落とすかは現場が判断します。

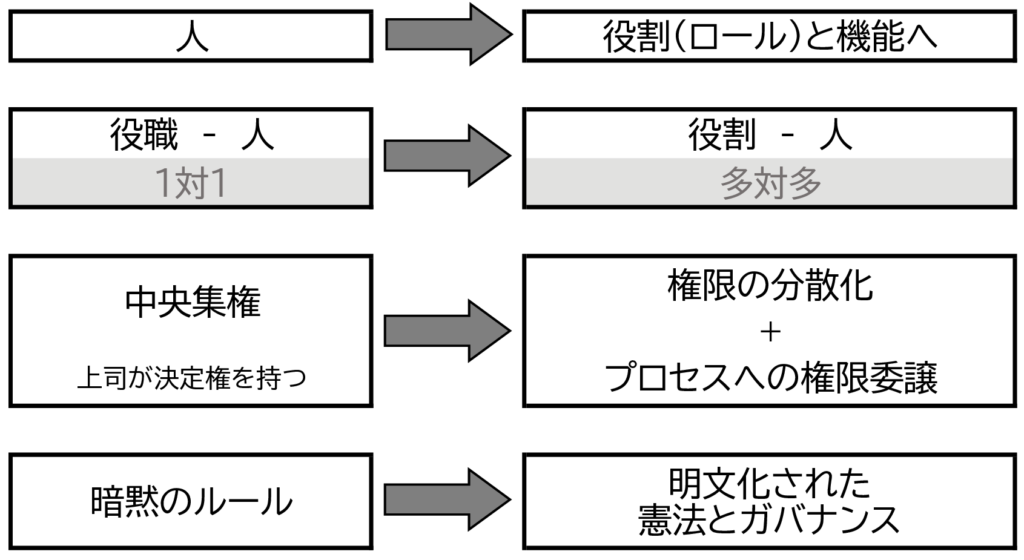

ティール組織と似た言葉にホラクラシー組織があります。ホラクラシー組織とはどのような組織でしょうか?

ホラクラシー組織

ホラクラシー組織はブライアン・ロバートソンの書いた「HOLACRACY 役職をなくし生産性を上げるまったく新しい組織マネジメント」で提唱された組織です。この組織の特徴は、人ではなくロール(役割)が主役となります。

従来の組織は人が階層構造をしたピラミッド組織ですが、ホラクラシーはロールが階層構造などで組織化されています。役割なので、ひとつのロールに複数人が当たりサークルとなることもあれば、他のロールと様々な関係を構築することもあります。ただし、階層の上位に決定権があるわけではなく、各サークルは独立しています。

意思決定のガバナンスもガバナンス・プロセスというロールに権限移譲されていて、ガバナンスミーティングでは組織の実態に合わせてガバナンスを定期的に更新します。

ホラクラシーは、個々のロールの責務や領域がすべて明確にされています。その上にホラクラシー憲法・メンテナンスされるシステムがあり、そのガバナンスの上には憲法という上位の規定があります。

つまり「何をしてはいけないか」を事細かく明文化することで、従来の階層型組織の管理を不要にする方法で、この点でティール組織とは大きく異なります。

ティール組織に対し、これまでの組織の問題は何でしょうか?

従来の組織の課題

管理と統制

ピラミッド型組織による管理と統制がうまくいかなくなってきた原因は、業務の複雑性が高くなり計画通りに結果が出なくなってきたためです。複雑性には2種類あります。

- Complicated 飛行機のように膨大な部品の集合体、複雑だが順序良く解いていけば解決可能

- Complex スパゲティが絡まっている状態、どうなるか予測がつかない、事前に計画を練っても無駄、失敗を覚悟してやってみて、その結果から次の対処を考える

Complicatedであれば、メンバーを組織化し、分担して取り組めば解決が可能です。

Complexであれば、計画は無意味です。やってみて失敗しながら、解決方法を見つけていきます。

そしてティール組織の世界観は、Complexです。

- 未来は予測できない

- 人は計画通りには動かない

失敗しないようにリスクを避けようとすればプロジェクトは進行しません。経営者には失敗すればすぐ首になるリスクも引き受けています。そこで組織はリスクを避けて一番安全に統率できるオレンジになります。またリスクのある提案に対して判断は慎重になります。その結果、メンバーは自分で考えなくなり、意欲は低下してしまいます。

管理し、統制を取るためにオレンジ組織になるのは、従来の従業員像が以下のようなものだからです。

- 見張らないと怠ける

- お金のためにのみ働く

- 組織より自分の利益を優先する

- 重要問題に適切な判断ができるのはトップだけ

- いつ、何を、どうするのか、自分で判断できないため命令しなければならない。

- 管理者は彼らが失敗した場合責任を取らせなければならない

これに対して、ティール組織で取り上げたAESの労働者観は以下の5点です。

- 創造的で思慮深く、信頼に足る大人で、重要な意思決定を下す能力を持っている

- 自分の判断と行動に対する説明義務を果たし、責任を取れる

- 失敗したってかまわない。私たちは失敗するものだから。時にはあえて

- ユニークだ (ユニークの意味は「他に類のない」「唯一無二の」「比類ない」)

- 自分たちの才能とスキルを使って会社と世界に貢献したい

アンバー組織のメンバーは自ら考えることは求められておらず、指示を忠実に実行することが求められています。

人「手」がほしいと言うたびに、「頭」までついてくるとはどういうわけなのだ?(ヘンリー・フォード)

ピラミッド型組織のメンバーは組織の目標達成のために考え、努力することは求められますが、それはリーダーの指示する業務の範疇に限られます。しかしComplexな世界では、リーダーが事前に計画した通りにならず、しかもメンバーは自ら判断することが許されず、組織は硬直化します。

日本型組織では実務を担当するメンバーからボトムアップの提案が出て、この提案を多くのメンバーやリーダーと合意形成(コンセンサス)して意思決定します。しかしリーダーがリスクに対し消極的だとリーダーから却下されてしまいます。

目標と評価

オレンジ組織では、高い目標を設定しそれを達成するために、メンバーの努力を求めます。その努力はメンバー自身が望んだものでなく、やらされ感、ネガティブなイメージがつきまといます。目標を達成すれば、さらに高い目標が課せられるため、あえて成果を低くすることもあります。

- 受注を減らす営業

- 生産スピードを調整する製造ライン

- 誰も高い目標を申告しない目標管理制度

目標管理をすることで、メンバーの力を抑えてしまっています。評価者が直属の上司一人なので、自分を上司によく見せようとする動機になります。上司へのごますりにエネルギーを割き、仕事の成果が落ちます。

ティール組織では社員同士の関係がウェブ上に非常に多く生まれます。同僚たち全員に自分をよく見せることは不可能なため、自分をよく見せようという気が起こらなくなります。

オレンジ組織は、葛藤が強く、葛藤を競争のエネルギーとして使っている人や、のし上がりたい人に向いています。人として、より進化すれば、のし上がりたい気持ちがなくなります。しかし、オレンジ組織のリーダーはのし上がりたい人がなります。そのためメンバーにも「のし上がりたい気持ち」を強く求めます。その点で、選挙に出て政治家になる人はのし上がりたい人ばかりです。そのため

政治は社会の進化の一番最後

になります。

責任と意欲

多くの関係者による合意形成(コンセンサス)の特徴は、決めるまでは時間がかかりますが、決まれば実行は早いです。

ジェームズ・P. ウォマックの「リーン生産方式が、世界の自動車産業をこう変える」では、日米の自動車メーカーの開発を比較して、日本メーカーはコンセンサスが得られるまでは時間がかかるが一度決まれば全員が協力して短時間に開発する、対してアメリカのメーカーは、決定は早いが決まってからもエンジン、車体、足回りなどの各担当がそれぞれの意見を主張し開発が進まない、と書いています。

しかしComplexな世界では、誰もリスクを完全に予測できず、どんな決定にもリスクが残ります。参加者全員に平等な発言権があるため、各々が勝手な発言をして決まりません。また決定したことに対して責任の所在が曖昧です。メンバーは「決まったことなので仕方がない」と従いますが、実行した結果うまくいかなくても自分の責任ではありません。こうして組織から情熱を奪っていきます。

失敗したという結果で十分に「罰」を受けているのに、その上、降格など組織上のペナルティを与えることは、一体どのような効果があるのでしょうか。ペナルティを受ければ責任を取ったことになるのでしょうか。

逸話

ラグビーU20日本代表元ヘッドコーチ中竹竜二氏は、選手に「好きにやってくれ。責任は絶対に俺が取る」と発言しました。それに対し、リーダー格の選手はこう言いました。「監督は結局何もやっていないのだから、俺が責任を取ります」「俺の働き方次第で今回は勝つか負けるかなんです」

しかし、責任感は沸き上がるものの、持てと言われて持てるものではありません。感謝、思いやり、責任感、主体性など、これらが信頼関係となって構築されなければチームとしてうまくいきません。感謝などは湧き出すものであり、教育や指導で身につけたものは無理があります。のちのち陰で愚痴を言ってしまいます。

ティールでは存在目的に対して、たまたま自分がその役割を果たしているだけで、組織全体が実現すればいいという考え方で、個人が責任を負う必要はありません。

では、これからはティール組織が広まっていくのでしょうか?

ティール組織の可能性と課題

方法論でなく思想

「ティール組織」は、よくあるコンサルタントが方法論を書いたものではありません。未来の組織はこうなるだろうという思想を述べたものです。ラルー自身、「今はグリーンの方が幸せかもしれない、ティール組織は馬車の時代であり、砂利だらけの道を誕生したばかりの車で走るようなもの」と述べています。

日本での事例は限られる

嘉村賢州氏は「ティール組織」F・ラルー著の解説者で、ラルー公認のティール組織の日本の伝道者です。NPO法人「場とつながりラボhome’s vi(ホームズ・ビー)」の代表を務め、ワークショップやファシリテーション、研修事業を行っています。従業員は10人です。

嘉村氏は自社をティール組織化に取り組んでいますが、自ら「まだ実現できていない」と認めています。

嘉村氏の会社で働く人は主婦や若者が多く、給料は高くありません。請け負う業務は行政からの仕事が大半で、単価の低い仕事も多い現状です。給与を自分で上げる仕組みもありますが、実際に上げたのは一人だけです。嘉村氏はティール組織化のコンサルティングを行っており、本格的に取り組んでいるのは2社です。日本でティール組織化を実現した例は限られ、現在ティール組織化へのノウハウもまだ少ない状況です。

ティール組織は将来組織がこうなるだろうという思想

ラルー自身、

「どうなるかわからないカオスの中に思い切って飛び込む以外にティール組織へ移行する手段はない」

と言っています。

ラルー自身はティール組織化のコンサルタントでなく、「ティール組織」は将来組織がこうなるだろうという思想を表した本です。ラルー自身「今はまだグリーンの方が幸せかもしれない」と述べています。

このようにまだ生まれたばかりの思想と言えるのがティール組織です。にもかかわらずティール組織を導入するコンサルタントもいます。

ティール組織の誤解

組織と書いてあるため、企業で組織変更や組織改革のように「入れ物」と誤解されます。組織が入れ物であれば、自社に取り込むことは容易かもしれません。

ティールな企業文化

ティール組織は、実際は「ティールな企業文化」です。そして文化は組織を構成する人や人と人との関係性、明文化されていないものが含まれます。「ティールな企業文化」は自社に

導入するのに長い年月と自社独自の取組が必要

です。他社の成功事例をポッと持ってきてできるものではありません。

それは、ティール組織は社員が変わることが必要だからです。

社員の成長が不可欠

セルフマネジメントが成功するためには、社員の高い自立意識が不可欠です。自ら意思決定するため、自分の責任はなくなりません(たとえペナルティがないとしても)。また、組織や組織の存在目的にとって最適な判断ができるように社員の成長が求められます。

アメリカのアパレル小売店ザッボスのCEOトニー・シェイ は、2014年ラルーのティール組織を読んで、導入を検討しましたが、最終的にはホラクラシーを取り入れました。トニー・シェイは、「ティール組織はコミュニケーションが得意で前のめりになっている人には良いが、ザッボスは小さな声の人にもそれなりに活躍して欲しいから、ティール組織はまだ難しい」と述べています。

一方、日本でも社員の新しい働き方に取組んでいる会社もあります。

サイボウズの取組

ティール組織ではありませんが、ソフトウェア会社のサイボウズ株式会社の創業者 社長の青野慶久氏の目指す経営も近いものがあります。

カイシャ(会社)は社員や経営者を支配する「モンスター」

青野慶久氏にとってカイシャ(会社)は社員や経営者を支配する「モンスター」であり、カイシャの代表であるサラリーマン社長は、他人から批判されないように売上と利益を最大化することに努力します。

社長が社会のためでなく自分のために働くようになると、自分のために働く部長を選ぶようになります。

そのため、職場にやらされ感が満ち、仕事は楽しくなくなり、社会の役に立っている実感もなくなってしまいます。青野氏は「サイボウズは永続させる必要はない、サイボウズは自分たちの理念を実現するためにある」と述べました。

青野氏は社員の意欲を高めるために「サイボウズのモチベーション創造メソッド」に取り組みました。

「サイボウズのモチベーション創造メソッド」では、楽しく働き続けるために「やりたい」「やれる」「やるべき」の3つが重なっている状態をどう打破するかを説いています。

- 「やりたい」は変化する、経験を積み重ねると変わる。答えは自分の中にしかない

- 「やれる」は拡大可能、スキルの向上、人のスキルを借りる(頼む)

- 「やるべき」自分の意思で選択し、結果を受け入れる覚悟

サイボウズは複業が自由で、各拠点に社員以外のいろいろな人が集まるハブオフィスがあります。

このティール組織の背景には、ある思想がありました。

ティール組織をめぐる思想

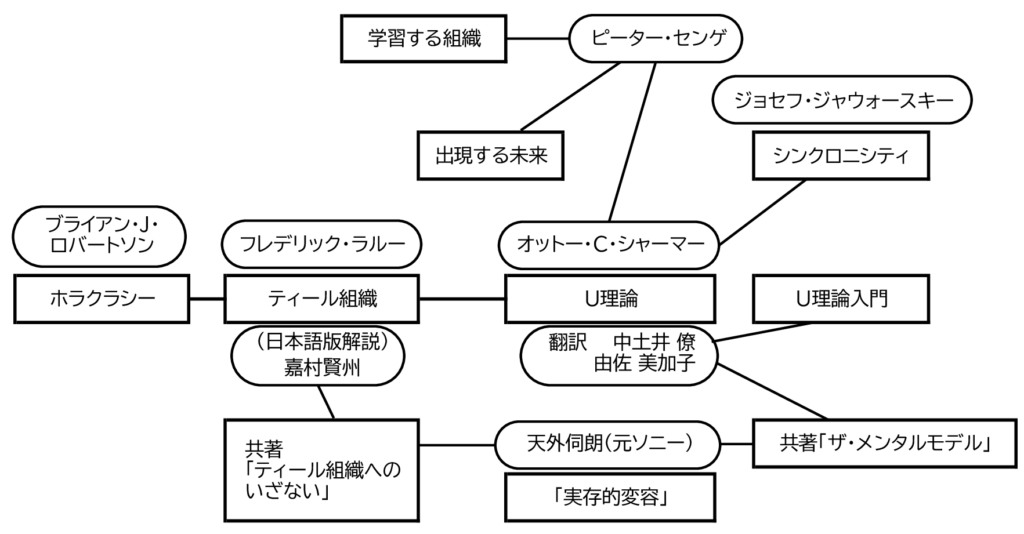

ラルーの考えにある「センシング」未来を感じ取ることは、C・オットー・シャーマーのU理論に通じるものがあります。U理論では、複雑な(Complex)問題を解決するためには、関係者は双方の利害や調整レベルの話し合いや対話からお互いが深く共感する段階になる必要があります。そうなると答えは未来の方からやってくる、感じ取る「センシング」します。

この深い理解と共感から、今まで解決できない課題を解決する考え方は、「学習する組織の提唱者」のピーター・センゲや「シンクロニシティ ~未来をつくるリーダーシップ~」の著者ジョセフ・ジャウォースキーとも共通するものがあります。

日本ではU理論の翻訳者は中土井 僚氏、由佐 美加子氏ですが、由佐 美加子氏は天外伺朗氏と共著でメンタル・モデルという本を書いています。これを下図に示します。

コロナがもたらした変化と直面する課題

ラルー氏の提唱するティール組織は将来こうなるであろうという未来の組織であり、まだ一部の企業しか実現していないのが実情です。しかし新型コロナウイルスによりテレワークが急速広まり、オレンジ組織も従来の管理手法が行き詰ってきました。

テレワークの広がり

オレンジ組織、中でも日本企業は成果主義と言いつつプロセスも重視しています。結果が出なくても「頑張っていれば」評価され、その評価は上司が部下の日常を見ていることと同義です。また失敗を恐れるマネジャーは部下の仕事を細かく管理するマイクロマネジメントの傾向が強いです。

しかし、コロナ禍で急速に広がったテレワークは部下の頑張りがあまり見えず、マイクロマネジメントもできません。ZOOMのカメラを常時ONにさせて社員の日常を見張る企業や、オフィス以上に頻繁にオンライン会議を行う上司「Teamsテロ」などが問題になりました。

しかし、どれも問題の解決にはなりません。自立した社員との上司と部下との信頼関係がなければ、テレワークはますます非効率化するでしょう。

一方、社員は本当にティール組織のようなものを望んでいるのでしょうか?

自立を望んでいるのか?

ティール組織では責任はとらされませんが、自身の失敗に変わりはありません。そのリスクを負ってでも自ら考え、行動したいと思う社員がどれだけいるでしょうか。自ら考え、意思決定するためにはトップと同等の情報を得て、自ら考えなければなりません。そして適切な意思決定ができるようになるには、組織の存在目的が明確になり、それは言葉を理解するだけでなく、メンバーひとりひとりの腹に落ちていなければいけません。

一方、組織が進化しても、組織を取り巻く社会環境が変わらなければ新しい組織は社会に適合しなくなります。

遅れる法整備

現在の金融資本主義は、株主至上主義であり、市場は株主の利益の最大化を求めます。株主こそ、オレンジ組織の考え方の代表です。ティール組織の企業が意思決定の失敗で株価が下がると、従来のオレンジ組織に戻せ、経営者を交代しろと力を行使します。

実際AESは、2001(平成13)年12月2日の米エネルギー大手エンロンの破綻に伴うアメリカのエネルギー企業の株価の暴落のあおりを受けて、株価が大幅に下がりました。株主は従来のオレンジ組織を強く要求し、創業者のデニス・バーキは辞任しました。利益の最大化でなく、自社の存在目的を追求するティール組織は、利益の最大化を目的とする株主至上主義には合いません。

日本でティール組織の企業、ダイヤモンドメディア株式会社の武井浩三は、自社の存在目的を追求する企業を応援するために、ブロックチェーンをトークン化してそれを流通させました。経営者の主体性は維持した上で、資金を調達して儲けなくても良い会社を応援することを提唱しました。例えば、債権をブロックチェーンでトークン化して、その債権をトークン取引市場に上場するILT(Initial Loan Procurement ) などは、既に行われています。

同様に労働法制も従業員が職場で働いた時間分の対価を得るという昔ながらの労働観でつくられています。それをテレワークにも持ち込むため、管理がオフィス以上に煩雑化してしまいます。もともと労働法制は、組織とメンバーの間の信頼関係を前提としていません。

今はまだ馬車の時代、砂利だらけの道を自動車が快適に走るためには、ガソリンスタンド(株式市場)、道路環境(法整備)など様々な環境を自動車に合わせて変えていく必要があります。

参考文献

「ティール組織」 フレデリック・ラルー 著 英知出版

「ティール組織へのいざない」嘉村賢州 天外伺朗 著 内外出版社

「会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない」青野慶久 著

PHP研究所

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント