顧客交渉や人材育成には、返報性・一貫性・好意・権威・注目・コントラストといった心理要素が有効です。これらを活用し、無償提供で借りを作ったり、目標を明文化させたり、報酬を先に渡したり、協同作業を促したりすることで、関係強化や社員の自律的な行動を促し、組織全体のパフォーマンス向上に繋げられます。

「企業の組織と日本の共同体文化の問題 その1」~組織の種類と特徴、組織の問題とは?~ で、組織の種類と特徴について述べました。

ところがこの組織と、古来からの日本の共同体文化は相反するものがあります。これが日本の組織の問題の根源です。

それはどのようなものでしょうか?

山本七平氏の「指導者の条件」を参考に、組織論と日本の共同体文化の衝突について述べます。

組織文化と日本人の共同体文化

価値観

企業は「何らかの事業目的のために集まって活動する集団」です。

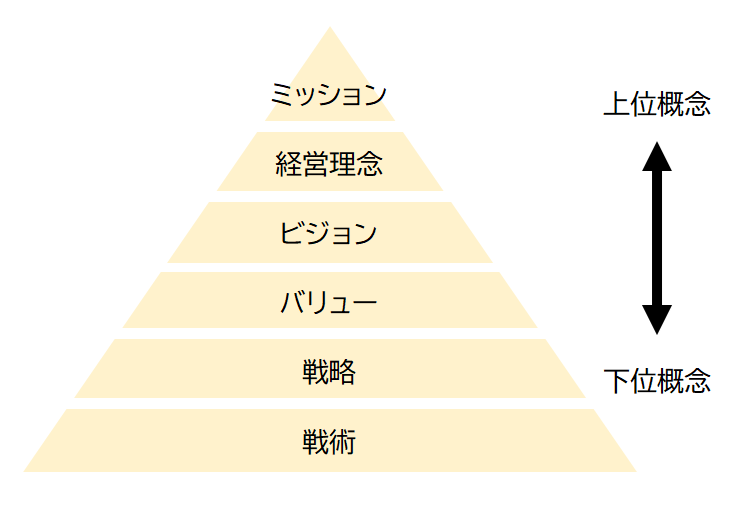

そして事業の目的、目的の遂行に必要な価値観やビジョン、そして行動原則が大抵の企業にはあります。

こういった概念は経営理念、社是、ミッション、基本となる価値観、行動原則などに明文化されます。

非公式組織

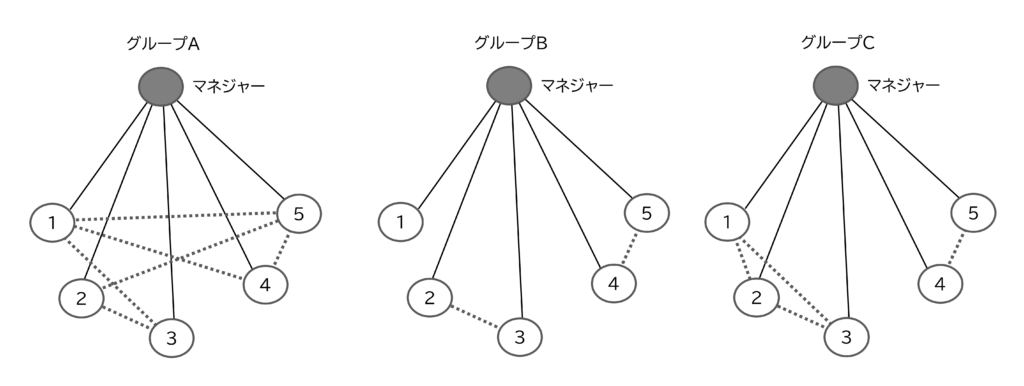

一方組織には階層構造の公式なメンバーのつながりだけでなく、メンバー相互の非公式なつながり (社会的ネットワーク)もあります。この社会的ネットワークは、組織以外の活動によって自然発生的に生まれ、この社会的ネットワークによって組織のメンバーの行動が変わります。

【結束型ネットワーク】

例えば図2 グループAは、リーダーとメンバー相互に親密な関係が構築され、高い信頼が生まれています。こうしたネットワークの密度が高い状態は、メンバー間の親密さが高まり、情報の共有や互いの協力が得られやすくなっています。

一方グループ内のつながりが強すぎて外部に対して閉鎖的になったり、見方や考え方が偏るリスクがあります。

一方グループBは、メンバー相互の関係が希薄で集団としてのまとまりを欠きます。知識の共有や互いの協力が得られにくい状態です。

グループCは、一部のメンバー間のつながりが強くなっています。集団としてのまとまりを欠く一方、つながりの強いメンバー同士がリーダーに従わず独自に行動するリスクがあります。

【橋渡し型ネットワーク】

結束型ネットワークに対し、公式的なつながりのないメンバー同士が非公式なつながりを持つのが橋渡し型ネットワークです。

例えば趣味の活動や社内のプロジェクト活動などの行事を通じて非公式な関係が構築されます。そして組織の枠を超えて情報が伝達されます。結束型ネットワークの強いつながりに比べて、弱いつながりですが公式なルートでは得られない情報が手に入ります。そのため、他の部門の活動を自部門に取り入れるなど思わぬ効果を生むことがあります。

伝統的共同体

日本の組織のルーツは、農村社会の共同体です。

山本氏によれば、日本の農村社会、その後の荘園制度や武士団などの集団は、純粋な血縁集団や地縁社会ではありませんでした。擬制の血縁原則であり、機能集団でした。そのため、例え地位があっても共同体の中での役割を果たさず機能していない人は特権が認められませんでした。

例えば鎌倉時代 北条氏の百箇条の家訓に荘園内部の経営原則が記されています。そこには「自分の父親と同年代のものはすべて父親と同様に敬い、自分と同年代のものはすべて兄弟として扱う」と記されています。共同体の中で擬制の血縁集団を構成し、それを秩序原則としたのです。

この共同体は、階級がなく各人の能力に応じて地位が上下する機能集団でした。日本の共同体は、この機能原則の集団のため、

「共同体の中である役割を果たしているという精神的な満足がないと日本人は働かない。

つまり純粋な経済原則だけでは働かない」と山本氏は指摘します。

そして戦後、農村共同体が崩壊した際、農村共同体に代わって企業が共同体の役割を果たしました。近代にはどの国も農村共同体が崩壊し、農村共同体が雇用契約に置き換わり契約社会へと発展しました。

ところが日本は、契約社会が発展する前に企業が農村共同体に置き換わったという世界でも珍しい例でした。

それが可能だったのは、日本社会が元来地縁社会や血縁社会でなく、機能原則しかない社会だったからです。機能原則しかない社会なので下の者が上に者に反抗する下克上が起きるのです。

このような経緯から日本においては、会社は構成員が所属する社会であり共同体です。従って雇用は必然的に終身雇用になります。そして解雇は共同体からの退出すなわち「勘当」です。定年や出向を含めて退職すれば社員は大きなショックを受けます。この点で解雇が「雇用契約の解除」を意味する欧米と根本的に異なります。

世間

伝統的な農村社会では、共同体は擬制の血縁集団であり疑似的な家族でした。共同体の中では価値観は共有され、互いの信頼関係が保たれていました。これが日本人の考える「世間」です。

日本人はこの

世間を意識する時、相手への思いやりや礼儀をわきまえます。

対して他の共同体は世間の外です。

かつて他の農村社会とは、水利権を主張して激しく争い、戦いになることもありました。この世間の外に対し、日本人は概してわがままで冷酷です。アジアからの実習生に対し、労働法規を無視して過酷な仕事をさせていた経営者がいました。彼にとって実習生はよそ者であり、世間の外だったのです。

やり過ごし

官僚制の元、指示命令は一元化され、上司の指示は部下によって確実に実行されます。

ところが現実の組織では、上司の指示がすべて確実に実行されているわけではありません。上司の指示を部下が放置する「やり過ごし」が起きています。

東京大学教授 高橋伸夫氏は、このやり過ごしをゴミ箱モデルで説明しました。ゴミ箱は組織に問題が投げ込まれる場です。例えば定例会議などです。このゴミ箱に問題が入った時

- 参加者のエネルギーが十分あれば参加者は問題解決に取り組む

- 参加者が集まっていないときに問題が投げ込まれれば、問題は見過される

- 問題に対して参加者のエネルギーが不十分な時、問題は無視される (やり過ごす)

往々にして企業の開発部門や、個人ても能力がある社員には、処理能力を超える業務が入ってきます。全部は対処できません。そこで上記の原則に従って、組織やメンバーは問題をやり過ごして対処します。

日本型共同体組織の欠点

日本の組織は、擬制の血縁集団がベースになっています。そのため意思決定は全員一致が原則です。かつて農村社会や武家社会では、リーダーが指示してもメンバーの合意がなければ指示は実行されませんでした。

こういった組織を山本氏は「一揆」と呼びました。一揆ではメンバーの利害が最も重要です。かつて一向一揆では、領民である寺社の僧侶が領主の守護を追い払い、何十年も僧侶が自治を行いました。実は戦国大名も一揆連合で、ピラミッド組織ではありませんでした。リーダーの大名が命令しても、メンバーの家臣が談合し、時には主君の大名の命令をはねつけることもあったのです。

現在の日本企業もこの一揆の構造です。何かを意思決定する場合、管理職を中心にとことん議論し全員の同意を取りつけます。同意を得るまでに時間はかかりますが、同意が得られれば全員が協力してスピーディに実行されます。一方全員が同意して決めたことなので、

決定は誰の責任でもありません。

強いていえば責任は全員に分散されます。

こういった一揆に基づく集団主義の特徴は

各集団が我先に自己主張をするため、

攻撃する状況では大きな成果が出ます。

かつの電卓戦争では次々に新しい技術が生まれ各社競って新製品を開発しました。そのような状況では、目的は明確で各社とも一致団結して新製品を短期間に矢継ぎ早に市場に投入しました。

ところが形成が悪くなって撤退しなければならなくなると、

こういった集団は

撤退が苦手です。

軍隊の場合、撤退する際は少数の部隊を殿(しんがり)としておいて起き、殿が戦っている間に主力が撤退します。ところがこういった「一揆」集団は「自分たちだけがワリを食うのは嫌だ」と誰も殿をやろうとしません。

企業においても早く不採算部門を閉鎖すれば損失を抑えることができるのに、閉鎖が決定できず、ずるずると損失を出してしまいます。あげくに倒産することすらあります。

リーダーシップと共同体文化

集団を統率するリーダーによって、集団は変わります。このリーダーの姿勢「リーダーシップ」は経営組織論の中で述べられています。一方日本の集団の場合、リーダーシップも日本独自のものになっています。

それはどのようなものでしょうか?

まずは経営組織論のリーダーシップについて以下に述べます。

リーダーシップとは?

リーダーシップとは、指導者としての能力・力量・統率力を指します。これは

「自己の理念や価値観に基づいて、魅力ある目標を設定し、またその実現体制を構築し、人々の意欲を高め成長させながら、課題や障害を解決する行動」

と定義されます。

リーダーシップの中でリーダーの資質や人格は古くから注目されました。リーダーが先天的に持つ資質や才能は、リーダーシップの質に影響します。

これに対し経営ではマネジメントという言葉もあります。ではリーダーシップとマネジメントはどのように違うのでしょうか。

リーダーシップとマネジメントの違いを表1に示します。

表1 リーダーシップとマネジメントの違い

| リーダーシップ | マネジメント | |

| 課題 | 変化の推進 | 複雑性への対処 |

| 実現への取組 | 進路を設定 人々の連携を図る モチベーションとインスピレーションの喚起 | 計画立案と予算の策定 組織編成と人員配置 コントロールと問題解決 |

これを比較するとマネジメントは技術的要素が大きく、これは習得可能なものです。対してリーダーシップには能力的要素が大きく、個人の資質や才能が大きく影響します。

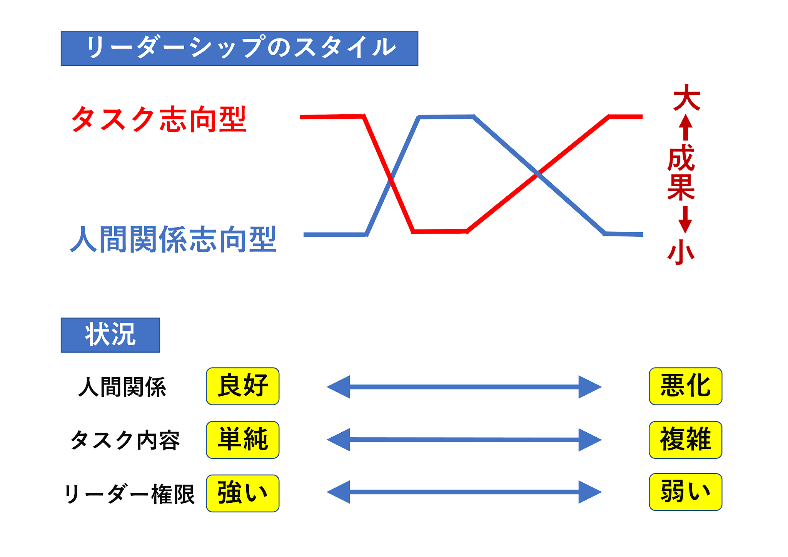

コンティジェンシー理論

状況に応じてリーダーシップのスタイルを変化させるという考え方です。フィドラーは、リーダーのタイプを大きく二つに分けています。

人間関係志向リーダー

苦手タイプともうまくやっていく

職務(タスク)志向リーダー

苦手にタイプとうまくやっていくことよりも職務を優先

フィドラーは組織が置かれた状況によってどちらのリーダーがより成果をあげるのか調査しました。環境について以下の3つを取り上げました。

- リーダーが支持されているか

- 仕事が構造化されているか

- リーダーに権限が与えられているか

その結果、環境がリーダーに

- とても良い(1.支持されており、2.構造化されており、3.権限がある)場合

- とても悪い(1.支持されておらず、2.構造化もされておらず、3.権限もない)場合

「職務(タスク)志向」のリーダーが高い成果を上げました

- その中間の良いとも悪いともいえない環境に置かれた場合

「人間関係志向」のリーダーが高い成果を上げました。

つまりどのような状況でも通用する唯一最善なリーダーはいないことが証明されました。

一方このリーダーシップ論は、欧米の組織の組織論が前提です。一揆をベースとする日本の共同体組織では、リーダーはメンバーの意向を無視して、独自に意思決定することは困難です。

ポリティクス

ポリティクスとは、経営組織論において、正式なルートや指示命令以外で組織内部に影響力を行使することです。影響力を行使する方法は以下の2種類があります。

【正式な手段】

- 権限に基づく指示命令や合理的な説得

【ポリティクス】

- 将来の利益提供や過去の貸しを主張

- 不利な結果をほのめかすなど交換条件の提示

- 上位の権威者からの非公式な支持

- 情報の漏洩や隠ぺい

- 会議の議題や参加者を自分に有利に替える

メンバーがポリティクスを行使する目的は

- 組織に有益な取組が上司の誤った判断で中止されるため

- 個人的な評価を高めるため

- 自部門の利益を守るために他部門のプロジェクトを中止させる

などです。

こうしたポリティクスが生じるのは、公式な調整では調整がうまくいかなかったり、メンバーが自分の利益のために有利に導こうとしたりするからです。特に成果主義や「業績の低い下位10%の社員は退職させるアップオアアウト」などの制度を取っている組織では、メンバーは自身の存続をかけて様々な働きかけをします。

一方日本企業には「根回し」という文化があります。これも非公式な影響力の行使となるためポリティクスと言えます。

一揆を基本とする組織では会議は全員一致が原則なので、会議の場で反対意見が出ると結論は保留されます。関係者は早く結論を出して業務を進めなければなりません。そのために会議の前に反対意見のある部門のリーダー、時には出席者全員と個別に事前打合せして、予め合意を取りつけておきます。

コンフリクト

コンフリクトは、複数の組織や部門の利害の対立です。

コンフリクトには

- 職務上の調整の困難さから生じる職務コンフリクト

- 人間慣例の衝突「反りが合わない」関係性コンフリクト

の2種類があります。

コンフリクトの原因は

- 当事者間が相互依存関係にあるため、お互いが有利に事を運ぼうとする

- 資源の希少性から優先権を得ようとする

- 役割や責任にあいまいさがあるため、お互いに押し付けあう

などがあります。

コンフリクトには業務上避けられないものもあります。

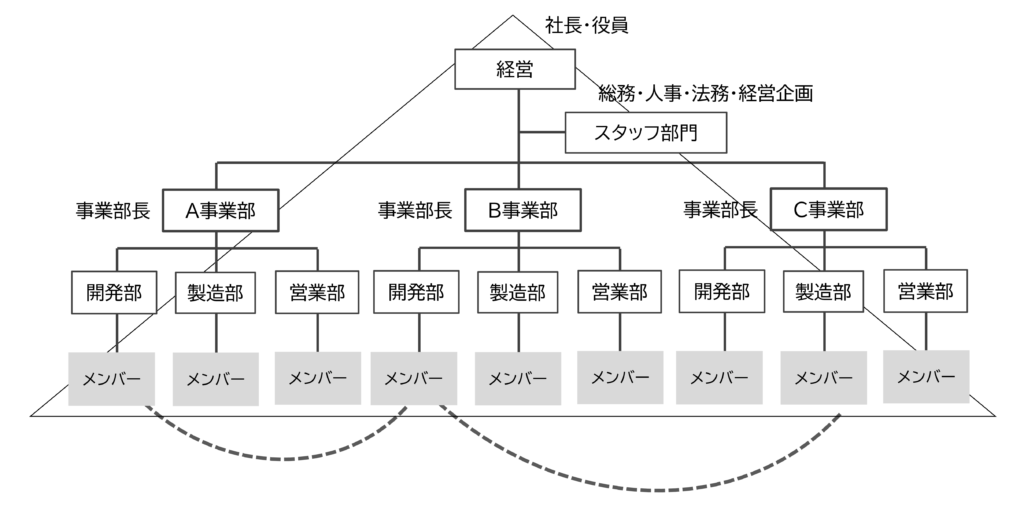

例えばメーカーの営業、製造、品証は自部門の最適解が他部門の最適解にならないことがあり、コンフリクトが生じます。

顧客から注文の入っている製品が納期に間に合いそうもない場合

【営業】「製造」には無理をしても納期に間に合わせてほしい

【製造】 現在の工程では間に合わない。「品証」が許可すれば一部検査を省略して間に合わせることができる

【品証】 検査を省略すれば不良品を納める可能性があるため許可できない

こうして3者の喧々諤々の議論になります。

なお、この例では品証は品質の最後の砦として検査省略は許可してはいけません。

日本型組織におけるリーダーシップ

日本企業の場合、組織の本質は共同体です。

共同体では一揆、つまりメンバーの同意がなければ組織は動きません。

組織を束ねるには、メンバーの意見を取りまとめて合意に導くような調整型で世話人型のリーダーが必要です。

しかも共同体の中での上下関係は、必ずしも地位の上下でありません。組織上は顧問や相談役の年配者が純然たる影響力を持っていることもあります。このような閉ざされた共同体をマネジメントするには、共同体の人間関係や文化をよく知っている必要があります。これは外部の人間には容易ではありません。経営が思わしくない時、他社から経営者を招聘して立て直そうとしてもうまくいかない原因がここにあります。

かつての自然発生的な村落共同体の場合、一番の目的は共同体の存続です。そして稲作のようにこれまで培ってきたことを今後も滞りなく行うには、人の和を重視します。メンバーは共同体の構成員としての自覚があるため、細かな規則や契約は必要ありません。このような共同体では、欧米のような強いリーダーシップはむしろ有害です。

共同体の存続が最大の目標なので、欧米の組織のようなリーダーの指示の元、目的に応じて組織を解体・再編する、目標を達成したらリーダーは交代し次の目的に合致する組織に再編する、このような発想はありません。

本来、組織が成果を上げるには、明確な目標を設定しそれをメンバーに周知しなければなりません。ところが日本では政治家でも明確な目標を提示するリーダーは限られています。その一因は、日本の組織には有能な参謀(スタッフ)がいないことと、リーダーがそれを使いこなしていないことです。

政治学者モスカによれば、リーダーは攻略型と政略型の2種類があります。

政略型がリーダーになると、指揮権を行使し組織をまとめる力が弱いため、リーダーシップを発揮できません。

一方攻略型のリーダーは、リーダー単独では有効な政策がないため目標が設定でず、リーダーシップを発揮できません。

例えば、創生期のホンダの本田宗一郎と藤沢武夫のような、攻略型のリーダーが政略型のリーダーを参謀として使いこなす組織が理想と言えるでしょう。

このような日本の組織、社会には様々な不条理(問題)があります。

集団の中の序列

この日本の組織、社会の不条理な点について、2022年7月戦史・紛争史研究家の山崎雅弘氏と思想家の内田樹氏が対談しました。

山崎氏は「日本の組織は、支配層や上層部の利益が全体の利益になると思わせ、自分たちに都合のいいように人々を従わせている。その結果、SNSの発言を見ても、職場環境や雇用問題について、会社に雇われている側なのに経営者の目線で語る人が少なくない」と言います。

これについて内田氏は学校教育の問題を取り上げました。

「何をしたいのか?」より「何をすればほめてもらえるのか」を考えるように教育されている。学校は、先生の出した問題に対し、子どもが答えを書き先生が採点する。その採点が子供の評価となる。そのため子どもたちは「よい点をもらうことが自己実現の方法」と信じている。

しかし相手が問題を出して、自分が答えて、それを採点されるのは、典型的な権力関係です。もし自分が相手より優位に立ちたい場合は、先に相手に質問しなければなりません。武道ではこれを「後手に回る」と言います。そして「後手に回れば必ず敗ける」と内田氏は言います。

山崎氏

なぜ日本の組織は「非効率」で「非倫理的」なのか、それは社会の価値観が反映されている。海外では雇用主と従業員は対等と考え、自分の権利が政府や雇用主に侵害されれば誰もが「自分の権利をちゃんと保障しろ」と主張する。

内田氏

感染症内科の岩田健太郎先生は、エボラ出血熱のときシエラレオネで医療チームに参加しました。「国境なき医師団」とかWHOとか、世界中から来ている混成チームでは、まず問われるのが「おまえは何できるんだ?」だそうです。隔離病室を作れる、感染症の手順を知っている…、自己申告に従って役割分担をする。日本で最初に聞かれるのは「おまえは何者だ」、医師か看護師か聞かれ、出身大学・医局・卒後年数を聞かれる。つまり誰に対しては敬語を使うのか、上下関係をまず確認する。

コロナによるクラスターが発生した「ダイヤモンド・プリンセス号」に岩田先生が入った時に優先されたのは「誰が一番偉いのか」、あの場では橋本岳という当時の厚生労働副大臣。でも政治家なので感染症のことは知らない。

そこで岩田先生は「やり方が間違っているから、やり直しなさい」と専門家としてアドバイスしましたが、これは「下の人間が上の人間に指示を出す」と捉えられ、これは日本では禁忌なので「出て行け」と言われる。(朱記は筆者)

これからの組織を考える

このように組織論における組織の役割と、日本型共同体とは乖離があります。

では、これからはどのような組織が必要なのでしょうか?

共同体の解体と帰属意識の希薄化

日本型共同体が成立するためには、共同体の構成員がずっと組織内部にいる必要があります。

構成員にとって共同体からの退出は勘当です。これは構成員のアイデンティティの喪失にもなります。これまで終身雇用が維持できていた時代、構成員は共同体の一員という意識が維持されていました。

しかしバブル崩壊後、非正規雇用の増大や高齢社員のリストラの結果、構成員の「共同体の一員」という意識は解体されつつあります。しかも現在、組織には様々な人がいます。組織に対してそれぞれ異なった意識を持っています。

- 正社員として雇用され共同体の構成員の自覚を持っている (多くは中高年)

- 共同体を信じていない。しかし追い出されれば経済的に困窮するため、指示には無条件に従う(多くは若者)

- 派遣社員として長期間組織で働いているが共同体の一員とは思っていない

それぞれの立場によって以下のように行動します。

1.は一揆のメンバーで共同体の価値観に従い行動します。その点でストレスは少ないです。

2.は共同体を信じておらず、押し付けられた価値観を受け入れられません。しかし一揆に反抗すれば不利になることが分かっているため、指示には無条件で従います。その一方で過剰な仕事をやり過ごすことができず、時には体調を崩してしまいます。

3.の派遣社員は価値観を共有できず疎外感を感じています。指示命令には無条件に従うが、それ以上のことはしません。

権限と圧力

組織のメンバーがこういった価値観を持つ中で、達成困難な目標が上から与えられればどうなるでしょうか。

2.3.の構成員にとってそれは単なる指示命令でなく、一揆からの無言の圧力となってきます。

終身雇用が困難に

今日テレワークが広まり、中にはオフィスを持たない会社もあります。そういった会社は、社員の「共同体の一員としての意識」は希薄化します。

一方、若年人材は不足し、しかも国から70歳まで雇用延長を求められています。そこで企業は中高年を戦力として活用する必要に迫られています。

経営環境は変化し、業務内容も変わってきます。しかし人の能力は簡単には変わりません。特に中高年の場合、訓練により新たな能力を獲得するのは容易ではありません。そうなると中高年の教育訓練の費用対効果は低く、場合によっては既存社員を訓練するよりも専門人材を新たに雇用した方が安上がりです。

例えば機械設計は、ドラフターから二次元CAD、二次元CADから三次元CADへ変わりました。中高年の設計者が二次元CADや三次元CADに対応するのは再訓練で可能です。しかし設計者にグラフィックデザインやホームページ制作を教育するのであれば、教育するより外部の専門人材に依頼した方が安上がりです。

もし自社の事業環境が変化して機械設計の業務がゼロになり、グラフィックデザインとホームページ制作の仕事だけになれば中高年の設計者の仕事はなくなってしまいます。このように将来業務内容や必要なスキルが変化すれば、1社が同じ人間を50年雇用し続けるのは困難です。

このように考えると、今後も企業が日本型の共同体であり続けるのは難しくなってきます。

かといって社会、文化が全く異なる欧米型の組織も日本社会にはなじみません。

これからの組織

今後はこれまでの

共同体意識の共有はない

前提で21世紀型の組織をつくる必要があるでしょう。

そのためには以下の課題を解決する必要があります。

- 一揆に変わる意思決定の仕組み、そしてメンバーが決定に従う仕組み

- 共同体意識がない時の組織への貢献意欲を引き出す方法

- 多様な人たちを取りまとめ、成果を上げるリーダー

- テレワークなどでメンバーの関係性が希薄になっても組織運営や企画・発想できる仕組み

- 50年間を雇用し続けられない場合、副業などによる生活の安定

- 中高年の共同体意識の変革、教育訓練を継続する意識

今後は

新しい21世紀型組織を持った企業が従来の共同体文化の企業と静かに入れ替わっていく

かもしれません。

参考文献

「はじめての経営組織論」高尾義明 著 有斐閣ストゥディア

「指導者の条件」山本七平 著 文藝春秋

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント