IT化で事業環境が激変する中、日本企業は終身雇用・年功序列から脱却し、新たな人材育成・評価が必要。テクノロジー企業は、傑出した「ラーニングアニマル」を採用し、下位層には反復教育を、報酬は成果主義で格差をつけ、OKRや1on1で成長を促す。若者の承認欲求を仕事に繋げ、成果重視の評価へ変革が求められる。

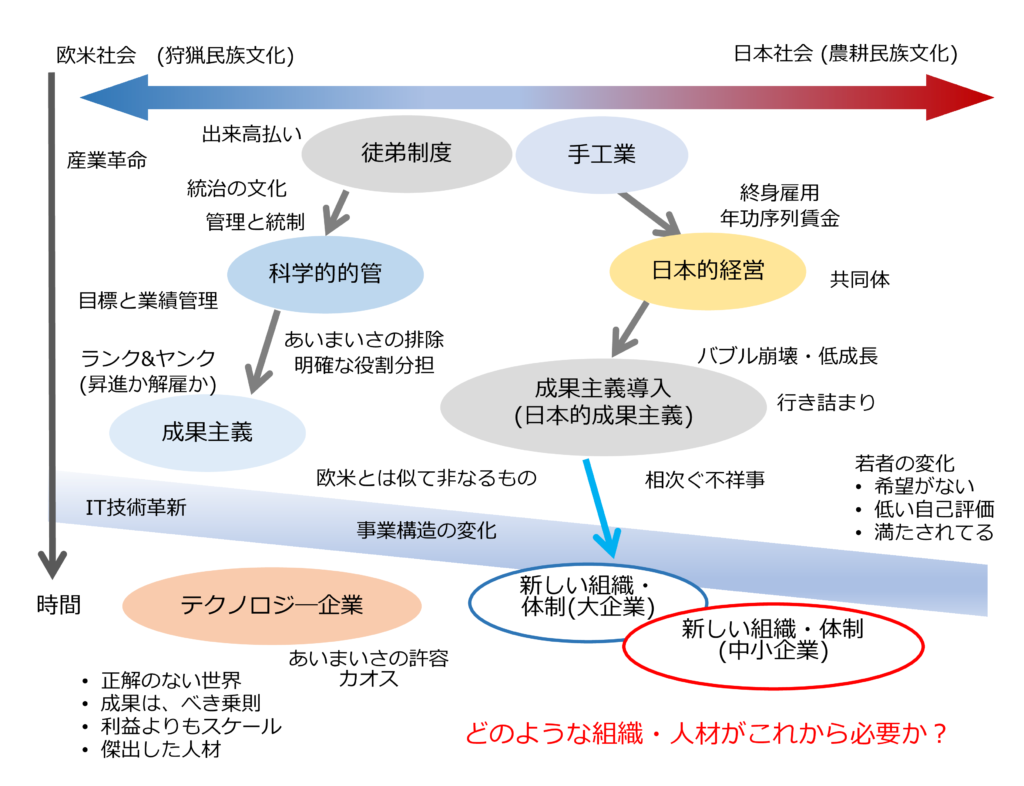

これまで日本企業は、終身雇用、年功序列賃金に代表されるように、企業が共同体として目標に向かって邁進することで成果を上げてきました。

しかし今日事業環境は大きく変化し、これまでとは異なったやり方が求められるようになってきました。そうなると社内で経験を積んだ人材が大きな成果を上げることは限りません。

急速に進歩するITによって事業環境が大きく変化する今日、これまでと同じような組織や人材に対する考え方でよいでしょうか?

これに対し、グーグルやアマゾンに代表される新興のテクノロジー企業(以降、テクノロジー企業)は、それまでとは異なった人材採用や企業文化・組織を採っています。

「これからの企業はどんな組織、どんな人材が必要だろうか?その1 ~グーグル、アマゾンと日本企業の比較~」では、テクノロジー企業が求める傑出した人材と、採用活動について述べました。

また

「これからの企業はどんな組織、どんな人材が必要だろうか?その2」では、傑出した人材を活用するための組織、企業文化を日本企業と比較して述べました。

今回は、傑出した人材の育成と評価について日本企業と比較して述べます。

テクノロジー企業の社員のやる気と能力を高める方法

テクノロジー企業が採用を重視するのは、傑出した人材の能力は、入社後の教育で高めることが難しいからです。それでもグーグルは入社後の教育プログラムがあります。

訓練より採用

テクノロジー企業が求める傑出した人材は、ランクの高い学校を出た人材でなく、

高い創造性と意欲を持ったスマートクリエイティブ

です。彼らは様々なことに関心を持ち、

自ら課題を見つけ、学び成長する「ラーニングアニマル」

でもあります。

そうじゃない人材を採用後に教育訓練を重ねても、傑出した人材に変わるのは困難です。そのためテクノロジー企業は教育より採用に力を入れています。これについてラリーペイジは以下のように語っています。

経営者をしていて意外だったのは、プロジェクトチームにとんでもない野心を抱かせるのは、とても難しいということだ。どうやらたいていの人は型破りな発想をするような教育を受けていないらしい。現実世界の現象から出発し、何ができるか見定めようともしないで、最初から無理だと決めてかかる。

グーグルが自律的思考の持ち主を採用し、壮大な目標を設定するためにあらゆる手を尽くすのはこのためだ。

適切な人材と壮大な夢がそろえば、大抵の夢は現実になる。たとえ失敗しても、きっと重要な学びがあるはずだ。

そしてたいていの会社はこれまでやってきたことを継続し、多少の斬新的な変化を加えるだけで満足している。だが、斬新的なアプローチではいずれ時代に取り残される。とくにテクノロジーの世界では斬新的な変化ではなく、革命的な変化が起こりやすいからだ。だから将来に向けて、あえて大胆な賭けに出なければならない。

グーグルが自動運転車や気球を使ったインターネット構築といった、一見すると荒唐無稽な事業に投資するのはこうした理由からだ。

いまでは考えられないが、ぼくらがグーグル・マップを始めたときも、すべての道路の写真を含む世界地図をつくるという計画は不可能という見方が大勢を占めていた。

過去が未来の参考になるとすれば、こんにちの大胆な賭けは数年も経てばそれほど突飛な試みには思えなくなるだろう。

ボトムアップ

傑出した人材を厳選して採用するテクノロジー企業ですが、それでも期待する成果を出せない社員もいます。

グーグルは、仕事の成果が下位5パーセントに属する社員には、この状況を伝え自らの能力を高めることを求めます。実は、上位5%に属する社員の能力を教育によって高めるのは容易ではありません。しかし下位5パーセントに属する社員の能力を教育によって引き上げることは十分可能なのです。つまり「できない社員こそ積極的に教育している」のです。

その教育方法は、同じ課題を何度も繰り返し与えるやり方です。

反復と集中によってその社員の特定の能力を引き上げます。

(これはプロスポーツ選手の練習と同じです。)

その結果、能力が向上し高い成果を出せるようになります。講師にはその業務に対し十分な能力を持った社内の人材を充てます。講師も教えることで自らの能力を高めることができます。

日本企業の企業文化と社員のモチベーション

これに対し、年功序列賃金と終身雇用を前提とした日本企業は、テクノロジー企業とは異なる企業文化があります。これが社員のモチベーションにも影響します。

ぶら下がり社員

年功序列賃金の場合、勤務年数が長くなると仕事の成果よりも報酬が上回るようになります。従って例え低い評価でも転職せず会社に残った方が収入は高くなります。(むしろ年齢が高くなれば転職自体が難しい。)

そのため賃金に見合った十分な成果が出せなくても組織に残るために、表面上はやる気を見せます。有給休暇も取らずに、長時間働いて周りにやる気や努力している姿を示します。あるいは人目につくところで仕事の成果を訴え、自らの評価を高めようとします。こうして成果が低くても、

やる気や努力を示して高い賃金を維持する「ぶら下がる社員」

が増えてきます。

前向きでない社員

日本企業の社員のやる気を調査した結果、「自ら何かに取り組む前向きなやる気」は欧米に比べて少ないことがわかりました。日本企業の社員のモチベーションは「やった方が良い仕事、やらなければならないからやる仕事」など、どちらかといえば消極的なものが多くを占めていました。

成果主義と能力と主義

本来の成果主義は、仕事の成果に応じて対価を払う仕組みです。成果が多い社員は報酬が高く、成果が少ない社員は報酬も低くなります。その点で成果主義は公平な制度です。

しかし多くの日本企業の成果主義制度は、合理的な基準で成果を定量的に評価せず、やる気や努力などの情意項目を加味しています。そのため評価者の見方や感情も結果に大きく影響します。

この成果主義に対して能力主義というものがあります。この能力は、目的の達成に貢献する職務遂行能力(職能)です。しかし「能力」の評価は難しく、実際に評価する際は、顕在能力(営業成績等の具体的な業績)に加えて、潜在能力(周りの期待)、知識、態度(性格・意欲)、経験などを加味して総合的に評価します。

日本企業の人事考課制度の多くがこのようになっています。そしてこういった評価では、あらゆる面でバランスの取れた人材の評価が高く、例え特定の分野で突出した能力があっても潜在能力、知識、態度、経験が低ければ低い評価になります。

激変する事業環境の変化に対応するのに

正解のない問題に取り組むのにバランスの取れた秀才ばかりで良いのだろうか

という気もします。実際に企業の人事考課表を見ても、努力している、積極的に、誠実に、といった定性的な記述も多く、これは評価者の見方や考え方(さらに好き嫌い)で大きく変わってしまいます。

さらに中高年になると、加齢によって能力が低下するという先入観もあります。しかし実際は頭脳労働は加齢による能力低下は少なく、学術研究などでは高い成果を上げる高齢の研究者もいます。従って真の能力主義であれば中高年は若い社員よりも高い戦力なのです。しかし

年功序列による高い賃金が中高年の活用の場を奪う

結果になってしまっています。

革新的な取組のできる人材

「これからの企業はどんな組織、どんな人材が必要だろうか?その1 、その2」で述べたように日本企業は、比較的均質な秀才の集団です。しかし事業環境が大きく変化する今日、企業がイノベーションを起こすには飛びぬけた発想や能力を持った人材が必要です。

しかしこういった人材は、他の面の能力は極めて低いことがあります。エジソン、アインシュタイン、チャーチルなどは、学校時代は落ちこぼれや劣等生でした。他にも優れた科学者や芸術家には、異常性が高く社会に適応できない人も多くいます。

ある面で傑出した能力があっても、社会的に不適応であれば、学校教育の段階でこぼれ落ちてしまいます。そのため就職活動の市場にそもそも出てきません。

テクノロジー企業の評価制度

こういったテクノロジー企業はどういった評価制度なのでしょうか?

報酬と評価を切り離す

テクノロジー企業において傑出した人材は、一般社員の何十倍もの成果をもたらします。そのためトップレベルの成果を上げた社員にはトップレベルの報酬が支払われます。

一方、人事評価制度は、社員の能力を伸ばすために運用されます。そこで社員の能力を伸ばすための評価制度と、報酬を決定するための制度は切り離すべきなのです。

これまで多くの企業の業績管理は、規則に基づく官僚的な手続きになってしまっています。その目的は業績の改善よりも社員の管理です。そのため社員からもマネジャーからも嫌われます。

例えばジェネラル・エレクトリック(GE) やマイクロソフトは、業績下位数パーセントに属する社員は解雇されます。ランク&ヤンク(昇進と解雇)という厳しい制度です。

これは社員にとっては「誰かが昇進すれば誰かが辞めさせられる」というゼロサム構造です。

その結果、社員同士の足の引っ張り合いが起きます。

そこでグーグルは従来の人事考課制度を廃止してOKRを導入しました。

格差の大きい報酬

グーグルの報酬四つの原則

-

- 報酬は不公平に

グーグルの計算では、上位5%のプログラマーは平均的なプログラマーより23,000ドル、上位0.3%のプログラマーは平均的なプログラマーより50万ドルも多くの価値を創出します。そのためそれに見合った報酬を与えます。優秀な社員に与えられるストックオプションが100万ドル、またそれ以上の1万ドルのこともあります。

-

- 報酬ではなく成果をたたえる

- 愛を伝え合う環境づくり

社員が1人1回175ドルまでのボーナスを社員に支給できる仕組みがあり、社員が自分たちの業務に貢献した社員にギフトを送ることができます。

-

- 思慮深い失敗に報いる

例えプロジェクトが失敗に終わっても、担当者が責任を取るなど差別的な処遇を受けることはありません。やるべきことを間違えれば、当事者がどれだけ努力しても失敗におります。大事なのは失敗を責めるのでなく、その失敗を次にどう生かすかです。

周りからのフィードバックを生かす

グーグルでは部下の能力向上のために、同僚や上司からの積極的なフィードバックを推奨しています。本人に対して改善してほしい点、改めてほしい行動を積極的に本人に伝えます。この成長のためのフィードバックは、人事評価とは切り離されています。

アマゾンでは360度評価を取り入れ、直属の上司に加え同僚や部下、仕事で関係した社内の他の部署の担当者など様々な関係者からのフィードバックが評価に加味されます。評価を依頼された側は、逆に評価を頼むこともあるために真剣に評価します。

グーグルは前述のように業績管理をやめてOKRに切り替えました(OKRは目標管理のことで、詳しくは後述します)。3か月毎に会社の OKRを設定します。社員は会社のOKRの方向に合うように自分のOKRを設定します。CEOをはじめとして全社員のOKRを自社のイントラネットで見ることができます。お互い何を目標としているか知ることで、スムーズなコミュニケーションと高い協力関係が得られます。

実際グーグルはOKRを導入したことで業績が改善されました。OKRは目標と成長のためのフィートバックであり、報酬の査定とは切り離されています。

360 度評価はアマゾンでも取り入れられています。直属の上司に加えて、同僚、部下や仕事で関係した社内の他の部署の担当者などから、360度のフィードバックが加味されます

1対1のミーティング

インテル、グーグル、ネットフリックス、アマゾンなどでは上司と部下との1対1のミーティングを重視しています。 アマゾンでは一週間に一回30分程度の1on1 (ワンオンワン) と呼ばれる部下との定例ミーティングを行うことが義務になっています。

このように1対1のミーティングを重視するのは、大勢の前ではなかなか人は問題を打ち明けないからです。1対1のミーティングになって初めて部下の深刻な問題を聞いたということもあります。

コミュニケーションや情報の流れを良くするには、部下とのクローズな中で1対1のミーティングが不可欠です。

海外から導入された評価制度

元々成果主義は欧米の手法であり、コンサル会社などが欧米でのシステムや手法を導入することで、成果主義の他にもMBO、OKR、360度評価などが日本企業に導入されています。一方欧米企業と日本企業では、企業文化が異なるため欧米の手法を導入することで想定外の問題が起きることもあります。

【MBO (Management By Objectives】

日本でも行われている目標管理制度で、社員は1年毎に業績目標を決め、1年後に達成度を評価します。目標設定は本人と直属の上司で行い、達成度の評価も本人と上司が行います 。目標は業務上の成果が目標になることが多く、そのため達成度は100%が求められます。しかも多くの会社ではMBOの達成度は「昇進や報酬」に影響します。

【OKR (Objective and Key Results) 】

OKRも目標管理制度と同様に最初に目標を設定し、期間終了後に結果を評価します。

MBOとの違いは、

・目標設定と評価が四半期ごとに行われる

・頑張っても達成度が60%とか70%にしかならない高い目標を設定する

ことです。

そうすることでこれまで以上の高い成果を引き出すことを狙います。このOKRはインテル、グーグルなどが採用しています。OKRは達成度が明確にできる必要があり、以下に示すSMARTな目標でなければなりません。

-

- 具体的 (Specific)

誰でもわかる、明確で具体的な目標

-

- 測定可能 (Measurable)

目標の達成度は数値化、定量化され誰でも判断できる

-

- 達成可能 (Achievable)

目標は現実的で達成可能である

-

- 経営目標に関連した (Related)

経営目標に関連した組織にとって達成する意味のある目標

-

- 期限がある (Time-bound)

いつまでに達成するのか、期限が設定されている

目標の達成は、個人だけでなくチーム及び会社組織全体に影響が及ぶこともあります。そうなると目標の達成は個人の力だけではできないため、目標達成と報酬は切り離して考えます。

OKRを効果的に運用するには、適切な評価と改善のためのフィードバックが不可欠です。これには1対1の面談も含まれます。

【360 度評価】

アメリカの企業で採用されている人事評価の方法で、上司以外にも他のマネジャーや同僚などの関係者が1人の評価を行って評価の公平性を高める方法です。日本でも公平性を高めるために導入する企業が増えています。部下が上司を評価したり、他の上司が評価することで今まで得られなかった情報が得られ、より公平な評価が実現します。

日本企業で360度評価を導入している企業は20%、かつて導入していたが今はやめている企業が17.7% ( 日本の人事部人事白書2018より)

360 度評価のデメリットとして、上司が部下から評価されるため、部下に対し厳しい態度がとれなくなる点があります。

あるいはお互いが良い評価になるように事前に談合したり、気に入らない特定の社員に対し結託して低い評価をつけたりといった不正の問題もあります。

一方、日本では社員をスペシャリストでなくゼネラリストとして能力を評価する傾向があります。そのため360度評価で、多くの社員から低い評価がついてしまった場合、挽回は困難です。(ゼネラリストとしての多面的な能力は簡単には向上しないため)

「人としてダメ」と烙印を押されたことになり、低い評価がついた社員のモチベーションは大幅に低くなります。

このように360度評価に限らず評価制度の問題点は、例え意欲が高い社員でもネガティブな評価がつくと、自己評価が下がってしまいモチベーションも低下してしまう点です。

日本企業の成果主義の失敗

成果主義はバブル崩壊後多くの企業に導入され、現在も多くの企業で使われています。しかし成果の比重を少なくするなどして制度を年功的なものに戻している企業もあります。その原因を以下に挙げます。

- 成果を定量的に測定できず、そのため情意項目が多く、恣意的になっている

- 賃金の引き下げは容易でないため、業績を的確に賃金に反映できない

- 閉ざされた社会では誰かに高い評価をつければ誰かが低い評価をつけられるというゼロサム構造になってしまうため、社員同士で足の引っ張り合いが起きてしまう

- 目標に対する達成度が評価となるため100%の達成度になるように低い目標を設定する

従来の人事評価制度は、評価が賃金の査定と昇進の両方に影響するため、評価が低いと給与だけでなく社内の地位や立場にも影響します。しかも評価項目に定量的な項目以外に、努力や姿勢いった情意項目もあるため、例え成果が十分でも頑張っている姿も見せなければ良い評価が得られません。

頑張っている姿を評価することは、グーグルは

目的よりもプロセスを重視するとずる賢い社員がシステム抜け目なく利用する余地が生じる

と考えています。実際同社では査定の時期が近づくと

「いかに自分が頑張っているか」

を上司に訴求する社員がいました。

人事評価のコンサルタントや人事評価システムの会社は、「適切な評価をおこなうことで組織の成果を高め、社員のやる気を高める」と主張します。しかし人事評価は社員のやる気を本当に高めるでしょうか?

本人が努力すれば評価が上がり、努力が少なければ評価が下がれば、モチベーションになります。人がSNSで記事や写真を投稿するのも、注目される記事や写真を上げれば「いいね」やフォロワー数が増えるからです。

努力すれば人事考課は上がるのでしょうか。人事考課が今まで述べたような仕事の成果だけでなく能力まで含んでいる場合、能力は短期間では上がらない(正確には同僚を超えない)と考えます。

そうであれば適切な評価は社員のやる気を引き出すでしょうか?

そう考えると能力と昇進(地位)と報酬(成果)は分けた方がよいかもしれません。

頑張っているはマチガイ

日本電産の永守会長は、テレビのインタビューで「今までのやり方に対し大反省をしている」と語っていました。新型コロナウイルスのためテレワークを推進したところ、大きな成果を出す社員がいました。会社に行かないことで時間が多く取れるようになり、今までより多くの電話を顧客にかけることができて受注が増えました。

永守会長は今までは会社での「社員の頑張りを高く評価」していましたが、今後は頑張りよりも結果を重視するような評価に変えると語っていました。

給料まで自分で決める会社

情報処理システムの製作・販売を行っている中国のある会社は、営業マンが自分の勤務時間や給与を自分で決めます。営業マンひとりの毎年の売上から仕入、自分の給与、経費などを引いた残りが利益になる仕組みです。給与を高く設定して目標の売上を伸ばす社員もいれば、低い給与で目標の売上を下げる社員もあります。同社では、多くの社員がこの制度に満足し定着率も高いそうです。

テレワークでの評価

新型コロナウイルスのため多くの企業がテレワークを導入しました。テレワークでは上司は社員の仕事ぶりを直接見ることができません。今まで評価していた「頑張っているかどうか」がわかりにくくなりました。これは今まで仕事の成果物を定量的に評価する仕組みがなかったことも原因です。

アメリカでは在宅勤務やテレワークを取り入れている企業は、2013年は58%でしたが2017年には62%に増加しました。常時在宅で勤務するフル在宅勤務の割合も2013年の20%に対し、2017年は23%になりました。(全米人材マネジメント協会 SHRM の調査)

アメリカのオートマティックという会社は57カ国に600人以上の従業員がいますが、全員がフル在宅勤務で働いています。日本でも東京のシステム開発会社ソニックガーデンは、社員のフル在宅勤務を認めていましたが、2016年にはオフィスを撤廃し全社員リモートワークに切り替えました。

その一方で、2013年にはアメリカのヤフーが、2017年にはIBMが在宅勤務を禁止しました。またグーグルでは社員はオフィスで顔を合わせて仕事をすべきという考えです。

一般的な在宅勤務の問題点は

- 上司は部下の働きぶりがわからない、また成果に気づきにくい

- オフィスのように部下の働きぶりを見ることができないため、仕事の過程を評価しにくい

- 上司や同僚に簡単に相談できないため生産性が低下

- 聞くことに時間と労力がかかるため、聞けばわかることが聞けずに生産性や仕事の質が低下する

他に勤務時間管理の問題や仕事とプライベート時間の区別の問題などがあります。

またフル在宅勤務になると、

- チームメンバーとの人間関係の構築

- 社員の育成や教育

の問題も生じてきます。

むしろテレワークは、これまで会社という共同体の中で仕事をしてきた社員の意識が希薄になります。そして結果よりも頑張りを認めてきた今までの評価が困難になります。

また多くの部下に指示をしたり、会議で結論を出したりすることは、上司の承認欲求を満足させましたが、テレワークではそれも希薄になります。頑張りや人間関係、社内政治といった衣がなくなり、本当の成果が評価されます。

部下の育成も丁寧な指導や細かなフォローはできず、部下自身も自立することが必要です。そういった点でテレワークを推進するには、今までの企業文化を大きく変える必要があります。

若者たちの承認欲求を高める

現在の若者は

「会社のため」や「組織のため」

という意識は希薄です。

しかし自分がやっていることを認められたいという気持ちは強く持っています。

その点SNSを見ても若者は強い承認欲求わ持っています。職場でも努力してやる気を見せます。そこで彼らに

「自分が認められるために何をしなければいけないのか」

目標を適切に設定することが重要です。

「自分のため」を指導する

青山学院大学の原監督は選手に対し、主語を「チームの為に」と言わずに「君にとって」として指導しています。

「こういう練習をして、こういう選手になった方が社会人になってからもマラソンを続けるという意味では、君にとって良いはずだ。チームにとってじゃない。君にとって良いんだ」

こう話して本人も納得すれば、彼らは頑張ります。

日本ハムファイターズの栗山監督は「僕はもうチームの優勝を目標に掲げるのをやめた」と語っています。「選手個人の最高の成長をゴールに考えている」とそうすると選手たちも「ああ、監督は俺のことをちゃんと考えてくれているな」と理解して頑張るようになります。その結果がチームの優勝だと栗山監督は考えています。

健全な野心を持たせる

Adobe の共同経営者ウォーノック氏はインタビューで次のように語っています。

「プログラマーというのはたいてい市場をあっと言わせるのを楽しみに働いているんですよ。こいつはすごい!100万人もの人間が俺の書いたコードを使うぞ!って」

(世界を動かす巨人たちより)

その意味では過去に偉大な業績をあげた人たちには野心家が少なくありません。そしてこういった健全な野心が良質な努力となり偉大な業績を生み出します。「認められたい」という若者の気持ちをうまく努力に繋げば優れた業績を実現できます。

近年の日本の若いアスリート達が世界でトップクラスの成績を収めています。彼らは、スポーツの世界で自分の努力が適切に認められれば、他の楽しみは一切顧みず惜しみない努力を長年継続します。

そこで優れた指導者は、彼らのそういった面をうまく引き出して、自然と努力するスタイルを作り上げています。

はたして企業はこういった若者たちの努力を仕事に結びつけることができているでしょうか?

ひょっとするとヒントはテクノロジー企業の取組にあるのかもしれません。

参考文献

「私たちの働き方とマネジメント」 エリック・シュミット、ジョナサン・ローゼンバーグ 著 日本経済新聞出版社

「ワーク・ルールズ!」 ラズロ・ボック 著 東洋経済新報社

「アマゾンの絶対思考」 星健一 著 扶桑社

「ネットフリックスの最強の人事戦略」 パティ・マッコード 著 光文社

「HIGH OUTPUT MANAGEMENT」 アンドリュー・S・クローブ 著 日経BP社

「ホンネで動かす組織論」太田肇 著 ちくま新書

「外向きサラリーマンのすすめ」 太田肇 著 朝日新聞社

「選別主義を超えて」 太田肇 著 中公新書

「虚妄の成果主義」 高橋伸夫 著 日経BP社

「できる社員は『やり過ごす』」 高橋伸夫 著 文芸春秋

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント