日本企業が旧態依然の組織・人材論で良いか問われている。テクノロジー企業は、ミッションを重視し「邪悪になるな」「毎日が常に1日目」といった文化を持つ。透明性を重んじ、データに基づき、HiPPOを排除する対等な議論を促進。管理職の権限を奪い、部下の自律的な成長を促す。

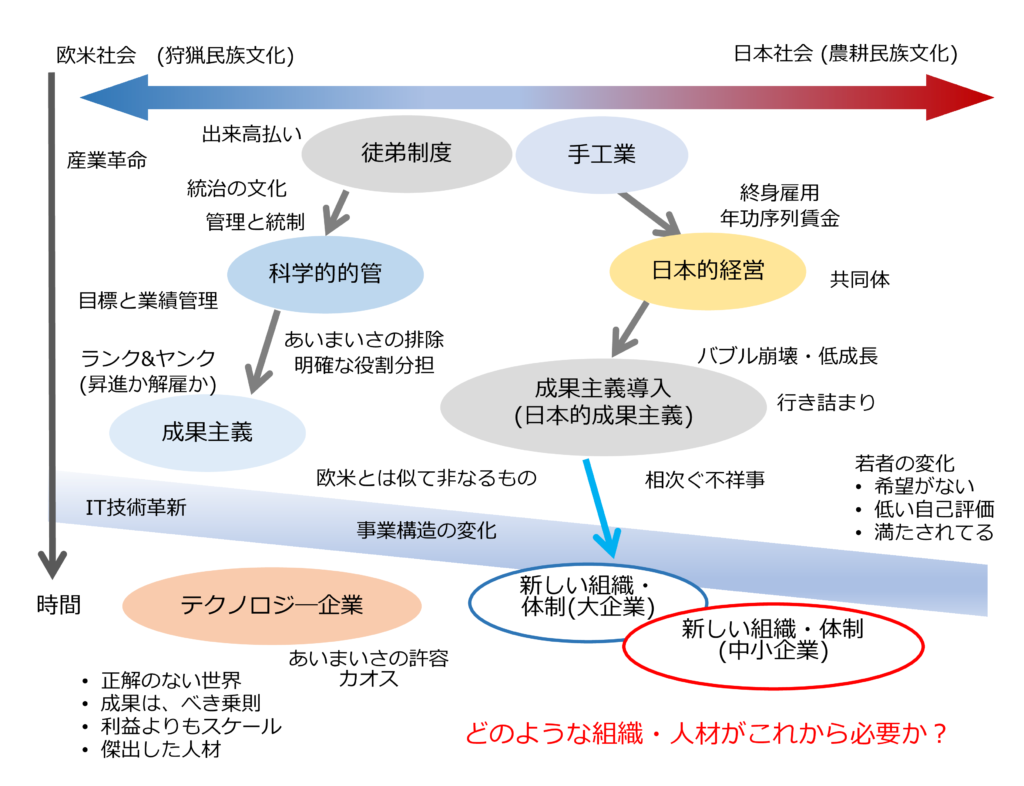

これまで日本企業は、終身雇用、年功序列賃金に代表されるように、企業が共同体として目標に向かって邁進することで成果を上げてきました。

しかし今日事業環境は大きく変化し、これまでとは異なったやり方が求められるようになってきました。そうなると社内で経験を積んだ人材が大きな成果を上げることは限りません。

急速に進歩するITによって事業環境が大きく変化する今日、これまでと同じような組織や人材に対する考え方でよいでしょうか?

これに対し、グーグルやアマゾンに代表される新興のテクノロジー企業(以降、テクノロジー企業)は、それまでとは異なった人材採用や企業文化・組織を採っています。

「これからの企業はどんな組織、どんな人材が必要だろうか?その1 ~グーグル、アマゾンと日本企業の比較~」では、テクノロジー企業が求める傑出した人材と、採用活動について述べました。

今回は、傑出した人材を活用するための組織、企業文化を日本企業と比較して述べます。

テクノロジー企業の企業文化

こうしたテクノロジー企業は、特徴のある企業文化があります。

ミッションと企業理念

ミッション、経営理念については様々な解釈がありますが、ここでは次のように考えます。

- 経営理念

- 企業のあるべき姿、社会に対する存在価値、それを実現するための経営姿勢、行動基準

- ミッション

- 企業の果たすべき使命、存在意義

テクノロジー企業の社員は、ミッションや経営理念に忠実に行動することが求められます。それが自社の強い企業文化を形成しているのです。

【グーグル のミッション】

しかし実は非公式の行動規範に

「邪悪になるな (Don’t Be Evil)」

というのがあり、これが彼らの行動や意思決定に大きな影響を与えました。

(ただし現在は「Do the right thing.(正しいことをしよう)」に変わった模様です。)

そしてグーグルの企業文化は、ミッションと合わせて、以下の特徴があります。

- ミッション

- 透明性

- 発言権

この企業文化が同社の行動、経営判断、価値観を形作っています。

2010年グーグルは中国市場から撤退しました。当時中国では政府によって検索結果への検閲が避けられない状況になっていました。

グーグルは、

- 中国の法規を守って検索結果の検閲を受け入れるか

- 撤退するか

の判断を迫られました。

長い時間の議論の末、検索の透明性という価値観に照らして、巨大な中国市場を断念し撤退を選択しました。

これは企業文化が戦略を決定した例です。

またある時、ある機能を追加すれば広告収入が大きく増えることがわかりました。その機能を搭載するかどうかを会議で議論した時、あるエンジニアは

「これはやるべきでない!邪悪になるぞ!」

と叫び、採用は中止されました。

【アマゾンの基本理念】

この基本理念に基づき、アマゾンの社員は常にお客様での立場で考えるという文化があります。

例えば、新しいサービスを考えるときも

- 「どんなお客様がいるのか」

- 「なぜ必要としているのか」

- 「課題や改善点は明確か」

- 「これを導入することでお客様にどのようなメリットがあるのか」

といった視点から議論を行います。

アマゾンジャパンでは自社のミスで間違って安い値段で売ってしまった場合は、赤字でもその値段で販売しました。顧客が不快な思いをしないで最高の顧客体験が実現することを最優先にしています。

ライバルは無視

テクノロジー企業にとって行動の方針、価値判断の基準は「自社のミッション」です。

多くは顧客に対するサービスです。徹底した顧客志向で、ライバル企業の動向は気にしません。

ライバル企業の製品を見て

「どこが勝って、どこが負けている」と一喜一憂

していては、製品は凡庸なものになってしまい、イノベーションを生み出すことはできません。

つまり技術進歩の早い世界では

ランチェスター戦略の『1位は、2位以下をマークする戦略』

では勝てないのです。

透明性と信頼

グーグルの企業文化「透明性」は、「すべての情報を社員で共有する」文化です。他社ではCEOしか知らない経営上の重要な情報もグーグルでは全社員に公開されます。すべての情報を社員で共有するとは

- 「外部に漏れても問題がない情報」だけでなく

- 「法律や規制で禁じられているわずかな事柄を除いた全ての情報」という意味

なのです。

しかし重要な情報を社員にまで公開すれば漏洩するリスクがあります。実はグーグルは情報漏洩の問題が毎年起きています。そして情報を漏洩した社員は、故意か否かに関わらずいかなる理由でも解雇されます。

こうした情報漏洩の問題が起きても、グーグルは社員を信じ情報の公開を継続しています。

何より全ての情報をオープンにすれば、

自分たちが経営者から信頼されている

と社員は感じます。そして

社員に十分な情報を与えれば、正しい判断を行い仕事の効率は上がる

からです。

対等な発言権と議論

グーグルでは、発言は

「誰のアイデア」 ではなく

「まともなアイデア」

が重視されます。

もし経営者のアイデアが「まともなアイデア」でなく、社員の考えたアイデアが「まともなアイデア」であれば、社員のアイデアが採用されます。

こういった文化があるため、社員は自分のアイデアがより良いと思えばそれを強く主張します。こういった議論においては経営者と社員の立場は平等です。

高い地位と報酬を得て自分の経験を基に高圧的な判断を下す者

をグーグルは

HiPPO=カバ (Higher-Paid Persons Opinion)

と呼び、HiPPOの言うことは聞かなくて良いことになっています。

グーグルは自社の透明性を維持するために

- 「素直に話す人が生き延びる文化」

- つまり「社員が安心して意見を言える文化」

をとても重視します。

日本のことわざ「出る杭は打たれる」は言い換えれば

「服従しろ」という圧力

です。こういった圧力があると

社員は問題があっても情報を上げなくなります。

その方が大きな問題なのです。

アメリカですら、業績を損なうおそれのある問題を、黙っていたことがある社員の数は、全体の70%に上るという調査結果もあるのです。

常に創業の精神

アマゾンは常に創業の精神で日々業務を行うことを社員に求めています。これを

と表現しています。

これは創業者ジェフベゾスが アマゾンを創業した日を指し、誰も成功しないと思われていたインターネット専門の書店というアグレッシブなチャレンジを示しています。

対して

とペゾスは考えます。

-

- 他人任せが増える

- 市場調査や顧客満足度調査だけで安心する

- 技術のトレンドに鈍感になる

- 決断が遅くなる

などはDay2の兆候です。

この停滞が続けばアマゾンはやがて死に至るとベゾスは考えています。

アマゾン のイノベーションは

- 常に普通という基準を作り変える

- 常にお客様の期待を上回る

- 常に長期性に重点を置く

です。それを実現するには、ただ頑張るだけでなく、それをうまく動かすメカニズムが不可欠です。システマチックに仕事を行い、その結果をデータ化し判断することが社員に求められます。

日本企業の企業文化

これに対して、日本企業の企業文化にはどのようなものがあるでしょうか?

外からは見えにくい企業文化

日本企業の企業文化は、企業理念や社是といった明文化したものでは十分に理解できません。

なぜなら社員の暗黙の価値観や行動指針から企業文化ができているからです。一方で企業文化は、社員の考え方や行動に大きく影響し、同じ会社の社員同士はとても似ていて高い同質性があります。

反論の出ない会議

この同質性の高い組織は、会議で異なる意見があっても参加者は反論しません。自分が同意できない案でも、その場の「空気」で賛成します。

そもそも重要な意思決定は、主催する側が事前に関係者に説明を行って同意を取り付ける「根回し」をしてから会議に臨みます。会議の前に検討・議論は終わっており、会議は

合意を取り付け、責任を共有するためのセレモニー

になってしまっています。

ホンネとタテマエ

明文化された理念やミッション以外に、社員同士の暗黙知による企業文化があります。そのため

- タテマエとしての理念ミッション

- 社員の暗黙知、つまりホンネ

のダブルスタンダードがあります。

共同体が閉ざされていて、しかも強力な企業文化があると、タテマエよりもホンネが強くなってしまいます。これが倫理観の欠如や法規制違反を引き起こします。

テクノロジー企業の組織と仕事の仕方

ではこうしたテクノロジー企業の組織や仕事の仕方にはどのような特徴があるのでしょうか?

データ志向

グーグルは意思決定の会議でコンサルタント会社が使うビジュアル効果を凝らしたスライドは

「パワーポイントの死」

と呼び、忌み嫌われます。

なぜなら、こうしたスライドは理解をゆがめ、データに基づく意思決定の妨げになるからです。

使うデータも重要なデータのみに絞り込みます。財務データでもEBITDA (営業利益+減価償却費の簡易キャッシュフロー) など難しいデータは必要なく、主に売上と現金です。

グーグル元CEOエリック・シュミットは日頃から「売上で解決できない問題はない」という格言を好んで引用します。

アマゾンでも会議でパワーポイントが禁止されています。グラフも作成者の主観が入り客観的な判断の妨げになるため好まれません。使用する場合は棒グラフのみです。社内の文書の大半は1ページ、年度予算や大きなプロジェクト提案でも6ページです。

このようにテクノロジー企業の多くは、直感や個人の考えでなくデータに基づく判断を重視して意思決定を行います。

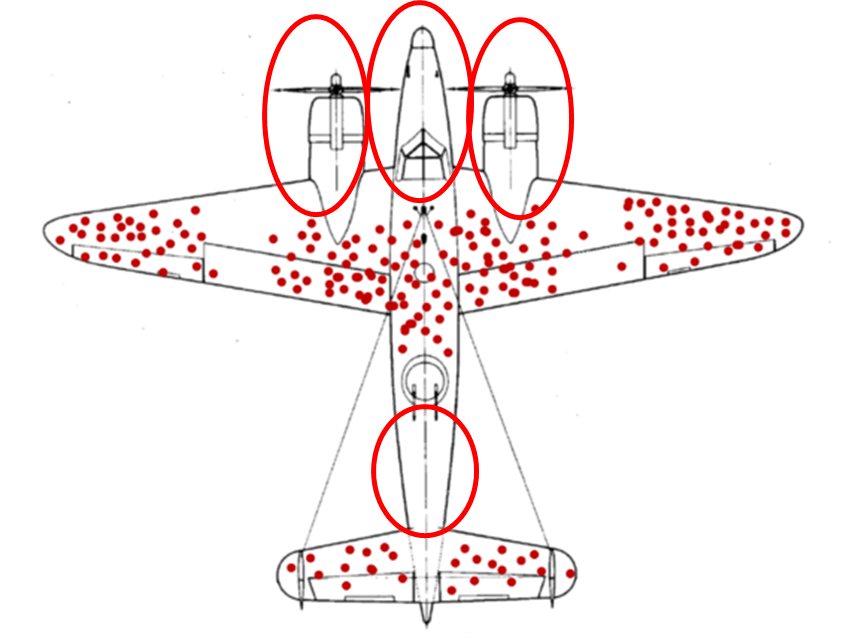

直感や個人の考えの危険の例には、

目の前で起きていることにとらわれて誤って意思決定を行う「サンプル・バイアス」があります。

第二次世界大戦中、コロンビア大学の統計学者エイブラハム・ウォールドは、爆撃機の損失を最小限に抑える方法を検討しました。他の研究者は、戻ってきた爆撃機の損傷個所を調べて損傷が多かった場所を強化するように提案しました。

対してウォールドは損傷を受けていない場所を強化するように提案しました。

帰還した爆撃機に空いた穴は、損傷を受けても帰還できる場所を表しています。帰還した爆撃機に空いていない穴は、そこが損傷すると帰還できなかったからです。図3では、コックピット、エンジン、尾翼の付け根がそれにあたります。

管理職の権限を奪う

グーグルではマネジャーが部下を細かく管理するのは、部下の創造的な仕事の弊害になると考えます。そのため、できる限りマネジャーの権限を奪い、マネジャーから部下への権限委譲を行っています。

透明性を大切にする企業文化のグーグルは、全社員に平等に情報が与えられるため、マネジャーでなくても的確な判断ができます。それでも管理しようとするようなマネジャーは、自分が部下の業績に不安を持ち、部下を管理して部下の仕事に介入することで安心しようとしているだけです。

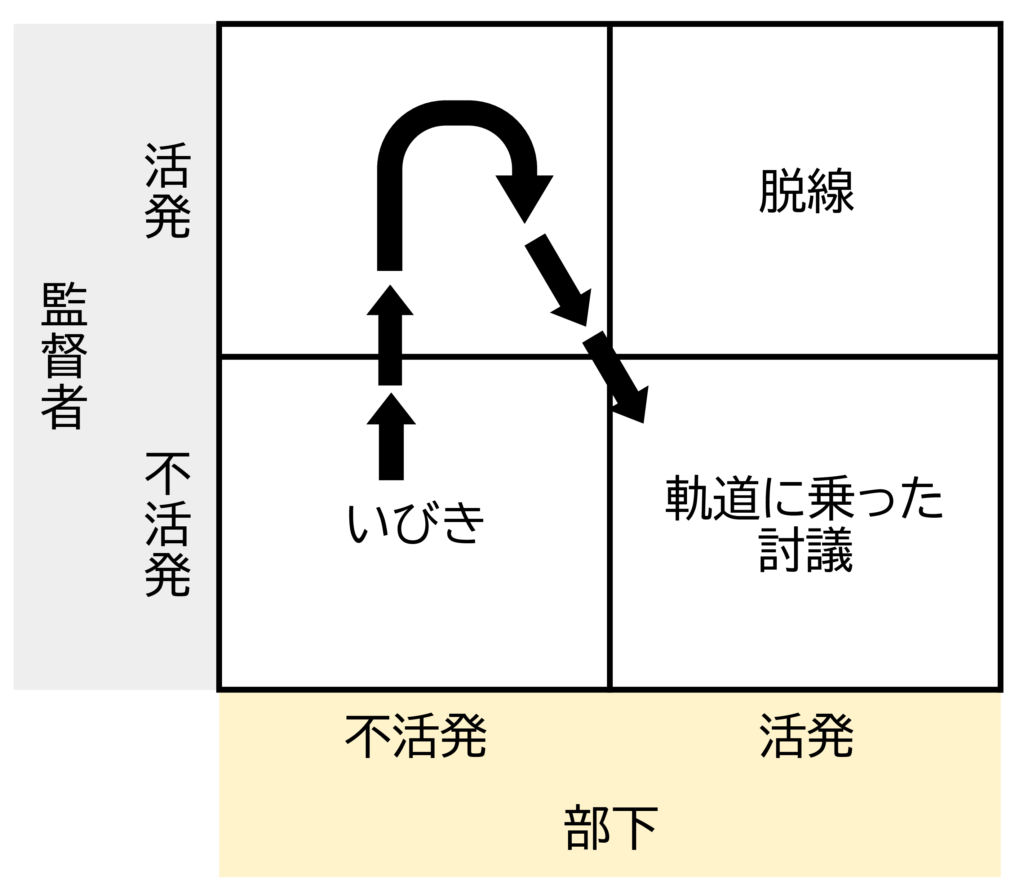

マネジャーの関与を減らすべきという点は、インテルのアンドリュークローブも言っています。スタッフ・ミーティングでは、監督者は参加者に意見を出させて議論が軌道に乗れば、

監督者は発言を控え、部下を問題研究と対応の矢面に立たせるべき

と主張します。監督者の重要な役割は会議の進行とテーマへの深耕の程度を調整することです。それ以上は部下に任せます。

当事者同士の話し合い

透明性を大切にする企業文化のグーグルでは、社員の不満は当事者同士で直接話し合うようにします。

同僚に対する不満を書いたメールを上司に送ったところ、上司は直ちにそのメールを、不満を書かれた当人に送りました。そのためメールを書いた本人は、直接その人と会って話し合いをしなければなりませんでした。

社員同士で欠点をあげつらい、人のミスや問題行動を周りに言うことは社内での駆け引きを助長し、透明性を損ないます。

そのためグーグルでは人の問題は直接当人に言うという文化です。

ネットフリックスも同様に社員に問題があれば直接当人に言わなければなりません。これは気が進まないことですが、会社の文化になっているので社員はやむなく行っているようです。

とことん議論する

地位の違いで発言権が変わらなければ、時として議論は激しいものになります。

ネットフリックスでは非常に激しい議論に陥った時、舞台に2脚の椅子を向かい合わせに並べ、議論をしていた二人を座らせました。そして、それぞれ相手の立場で議論をさせました。相手の立場に立ち、相手の考えが正しいことを主張することで、議論の内容を冷静に判断できます。そして難しい問題に対しても多面的に考えられます。

こうした難しい問題に対し、専門家が必ずしも正しい答えを持っているとは限りません。なぜなら専門家は現状の制約に縛られすぎて視野が狭くなっていることがあるからです。

ネットフリックスでは難しい問題を検討する際は3,4人のグループに分かれて議論します。その時、専門家は各グループに分散し1箇所に固まらないようにします。小さなグループに分かれて議論することで、

大きなグループで議論する際に陥る集団思考

を避けることができます。また専門家を分散することで専門家の罠も避けることができます。

それでも議論が激しくなってどちらも引かなくなった場合は、まず「どちらも正しい」と宣言します。両方の意見を認めることで双方の立場を尊重します。その上で決定権のある者が結論を下します。

グーグルではすべての会議にオーナーを置きます。オーナーはその会議での意思決定に責任を持ち、会議が終われば結論を出さなければなりません。こういった会議では全員の意見が一致することはあり得ず、誰かが意思決定をしなければなりません。

「全員同意見ということは誰かがものを考えていないということだ」

とパットン将軍は語っています。

組織に縛られない

リリースした製品に問題があれば、普通の会社なら会議を開き、解決策を検討し、対応を決定します。それから品質保証のテストを行い、対策が実施されるまでに2週間かかることもあります。

グーグルのラリーペイジはある週末、自社の検索エンジンで不適切な広告表示を見つけました。彼は問題のページを印刷し不適切な広告表示にマーカーを引いて「この広告はむかつく」と書き、掲示板に張り出して帰りました。翌週の月曜日一人のエンジニアがラリーにメールを送りました。

彼はラリーの掲示を見て、その週末に数人の社員と原因を分析し、解決策を考えました。解決策のプロトタイプを作成し、そのリンクを書いたメールを月曜日にラリーに送りました。

これがグーグル・アドワーズのエンジンの基礎となりました。

実は彼は広告担当ではなく、この問題に取り組む必要はありませんでした。 このようにグーグルでは誰でも担当外の仕事でもできるように誰もがすべてのプログラムのソースコードにアクセスできます。

アマゾンでは仕事は時には部門をまたいでクロスファンクショナルな仕事になります。新たなイノベーションやプロジェクトを立ち上げる際には部門を超えて連携しなければならないこともあるからです。

社員は仕事に対してOwnership (仕事に対する当事者意識) を求められます。「それは私の仕事ではありません」は禁句です。

部下の育成

ある社員がプロジェクトの資料を上司へ持って行きました。上司は添削する代わりに「私が見直す必要はあるかい」と尋ねました。彼は「少し待って下さい」と言って席に戻り修正しました。

次に原稿を持っていくと上司は「私が見直す必要はあるかい」と尋ねました。彼はもう一度席に戻って修正しました。

4度目に上司に持って行った時、彼は上司に言いました。「いえ見直しの必要はありません。このままお客さんに見ていただけます。」

上司は「すばらしい、よくやったね」そう答えると原稿を見ることなく顧客に送りました。

おそらく日本企業の上司であれば細かくチェックするのではないでしょうか。

しかしどちらの部下がより成長するでしょうか。

開発費を節約

多くのテクノロジー企業は豊富な資金力を持っています。しかし意外なことに開発初期の予算は多くありません。

それは創造性を高めるには制約が必要だと考えているからです。

グーグルは、開発リソースはコアビジネスに70%、成功の兆しが見え始めた成長分野に20%、残りの10%は失敗のリスクは高いが成功すれば大きなリターンが見込める分野に分配するという70 : 20 : 10ルールに基づきリソースを配分します。リソースの投入が10%であれば、もし成功の見込みがなければすぐにやめることができます。

また10%では当初の開発には不十分でネ開発の制約になります。この制約があるから社員は工夫してなんとかします。

創業者のラリーペイジ自身、開発初期は手作業で取り組んでいます。

2002年に世界中のあらゆる本の内容を検索できるようにしようと考えました。すべての本をスキャンするのにどのくらいの時間がかかるか調べるために彼は自分で三脚にカメラをセットし、アシスタントにページをめくらせて、1枚1枚写真を取りました。そして本を一冊丸ごとデジタル化するのにかかる時間を測り、すべての本をデジタル化するのにどのくらい期間と費用がかかり、このプロジェクトが実行可能かどうかを調べました。

アマゾンも新しいプロジェクトの開始当初は予算を抑えます。ふんだんな予算があれば「自分たちで手を動かし知恵を絞るよりも外部に委託する安易な方法を選ぶ」と考えているからです。外部に委託してしまうと、そのプロセスの課題や別の可能性についてメンバーが考えなくなってしまいます。

日本企業の組織と仕事のやり方

役職によって変わる発言の重み

ピラミッド型の組織構造の場合、情報はピラミッドの頂点は多く、底辺に向かうにつれて与えられる情報は少なくなります。そのため部下と上司で情報の格差があるため、議論が対等になりません。上司と部下の権限の差 (権威勾配)、経験や年齢の差もあり、議論で部下が意見を控える傾向があります。

会議では「誰が言ったか」で意見の重みが変わってしまいます。

マイクロマネジメントと部下の成長

日本企業の管理者の特徴としてマイクロマネジメントの問題があります。日本企業の管理職は、仕事の目的や進め方の方針などの情報を十分に部下に与えず、やり方や結果を細かくコントロールする傾向があります。こうしたマイクロマネジメントの上司の部下は、

自ら考えようとせず、指示待ちの部下になってしまいます。

グーグルはマイクロマネジメントをミスマネジメントと呼び、マイクロマネジメントに陥る原因が、管理者のチームメンバーに対する信頼の不足と考えます。

部下を信頼できない上司は不安になり、

部下の行動を管理 (監視) することで安心を得ようとするからです。

中高年に厳しい年功制

年功制は、年齢が上がると報酬も上がります。そしてある時点で仕事の成果に対して報酬が上回ります。その時役職に昇進していれば別ですが、そうでない場合は、若年社員と仕事の成果は変わらないのに賃金は高い人材になってしまいます。会社にとって高コストの原因となり、真っ先にコスト削減の対象となってしまいます。その点で実は年功制は中高年には厳しい制度です。

参考文献

「私たちの働き方とマネジメント」 エリック・シュミット、ジョナサン・ローゼンバーグ 著 日本経済新聞出版社

「ワーク・ルールズ!」 ラズロ・ボック 著 東洋経済新報社

「アマゾンの絶対思考」 星健一 著 扶桑社

「ネットフリックスの最強の人事戦略」 パティ・マッコード 著 光文社

「HIGH OUTPUT MANAGEMENT」 アンドリュー・S・クローブ 著 日経BP社

「ホンネで動かす組織論」太田肇 著 ちくま新書

「外向きサラリーマンのすすめ」 太田肇 著 朝日新聞社

「選別主義を超えて」 太田肇 著 中公新書

「虚妄の成果主義」 高橋伸夫 著 日経BP社

「できる社員は『やり過ごす』」 高橋伸夫 著 文芸春秋

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント