現代の若者の早期離職や適応困難は、「ゆとり教育」だけでなく、社会環境や企業文化が変化した結果、彼らが合理的に選択した行動である。彼らは「無菌室育ち」で自己評価が低く、コミュニケーションやストレス耐性に課題を抱える。企業側も過去の成功体験に囚われず、若者を取り巻く環境を理解し、育成・職場環境の変革が急務である。

今の若者はダメか?

人手不足が激しくなる中、せっかく就職した企業を数か月で辞めてしまう若者がいます。電話に出ない、言われたことしかやらない、メール1本で休むなど、今までの常識では考えられない行動が目につき、多くの先輩や上司は、彼らを理解できないでいます。その原因を「ゆとり教育」にあるという意見もあります。

では、ゆとり世代は、ダメなのでしょうか?今の若者を生み出した社会背景と企業の求めるものの変化から、その原因と対策を考えます。

人は環境に応じて合理的な行動を取る

人は、与えられた環境に応じて、最も合理的な選択をします。個人で考えれば個々の考え方の違いから、必ずしも合理的な選択をするとは限りませんが、多数の人々の行動を平均すると合理的な選択をしていることが分かります。

そう考えると、今の若者の特徴は、今の社会環境や教育環境に合わせて、彼らなりに合理的な選択した結果です。ただし、合理的ではあっても長期的には必ずしも正しいとは限りません。時には、自らの将来に不利な選択をすることもあります。

環境に合わせて最適な選択をした結果、今の若者があるならば、若者たちを変えるためにはその環境を変える必要があります。会社も同様で、社員の行動を変えるためには、教育だけでなく職場環境を変える必要があります。そのためには、今の環境を正しく分析する必要があります。

図1 環境の変化

懐古にはバイアスがかかっている

今の環境を分析する際にありがちな過ちは、過去を思い出す時にバイアスを掛けてしまうことです。つまり記憶を呼び起こす時に、都合の良いことだけ思い出し、都合の悪いことは忘れてしまうことです。

例えば「ALWAYS 三丁目の夕日」で昭和の光景を懐かしく思った方も多いと思います。中には「あの頃の方がよかった。人と人とのつながりが深く、人々のモラルも高かった。」という方もいます。

2006年、衆議院で大前委員は、

「今の日本の国のモラルの低下というのは実に深刻なものがございますので、私は、戦前というのはいろいろ批判されますけれども、モラルという面では非常に水準が高かったと言われております(中略)。ですから、戦前のことをある程度参考にして、迷った時は原点に返れと言いますから、過去のそういうものを、いい点を取って現在の教育に生かしていただきたいと思います」

本当に戦前のモラルは高かったのでしょうか。

昭和15年の読売新聞には、ハイカーの乗車マナーの悪さが書かれています。そこには、集団をなしたハイカーが、始発駅の列車や乗換駅で窓から乗り込み荷物を投げ込んで席を確保したり、その荷物を別のハイカーがホームに投出して座りこんで口論となったりしたことが書かれています。

別の新聞には、進行中の列車の窓に飛びついて窓から乗り込む若者や、席の奪い合いから殴り合いの喧嘩となったことが書かれています。

戦後でも、路上喫煙どころか、たばこの吸い殻を道端や駅の線路に投げ捨てる、ホームに痰を吐く(そのために痰つぼなんてものがホームにありました)、ゴミは道端に捨てるなどは当たり前にありました。

旅行先でホテルの備品を盗む、公衆トイレでトイレットペーパーを盗むなど、盗むということが“悪いこと”という認識が希薄な人もいました。

日本人は世間体を気にする面が強く、知人などには礼儀正しいのですが、赤の他人に対しては傍若無人に振る舞うため、マナーやエチケットは今の方がはるかに良くなっています。

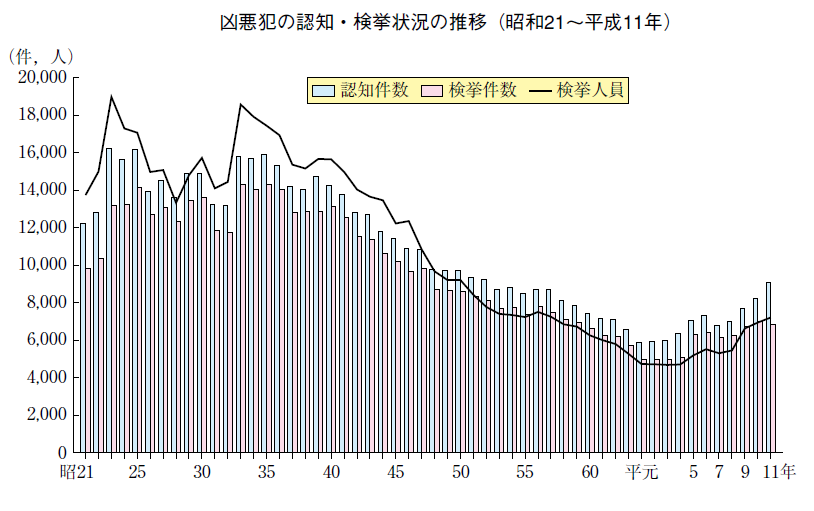

また凶悪犯罪についても図のように戦後一貫して減り続けています。私の母親は昭和13年生まれですが、彼女が20代の頃、夜遅くなると一人で外を歩くのは危なくてできなかったと言っています。(名古屋という地方の大都市のせいかもしれませんが) 少なくとも十代の女の子が深夜まで街中をうろついている現代の方が安全といえます。(個人的に事件に遭うのは別です。)

実際、凶悪犯罪の総数と人口当たりの犯罪件数は戦後減少し続けました。

図2 凶悪犯罪の推移

つまり人間は過去を思い出す時、

過去の良かったところだけを強調し、都合の悪いことは忘れる性質

があります。現実の昭和の世界を改めて目の当りにしたら、それでもあの頃に戻りたいと思うでしょうか。

日本企業の人材は優秀だったのか?

まじめで仕事熱心というイメージのある我々日本人、しかし必ずしもそうでない面もあります。そして先輩や上司が若者たちの悪いお手本となってしまっていることもあります。

そこで今の日本のサラリーマン (今風の言葉でいえば、ビジネスパーソン) の特徴を考えてみます。

本当は日本人のモチベーションは高くなかった

アメリカの人事コンサルティング会社ケネクサの調査によると、28ヵ国の社員100名以上の企業の社員に、従業員エンゲージメント(組織の成功に貢献しようとするモチベーションの高さ、組織の目標を達成するための重要なタスク遂行のために自分で努力しようとする意思の大きさ)を調査しました。

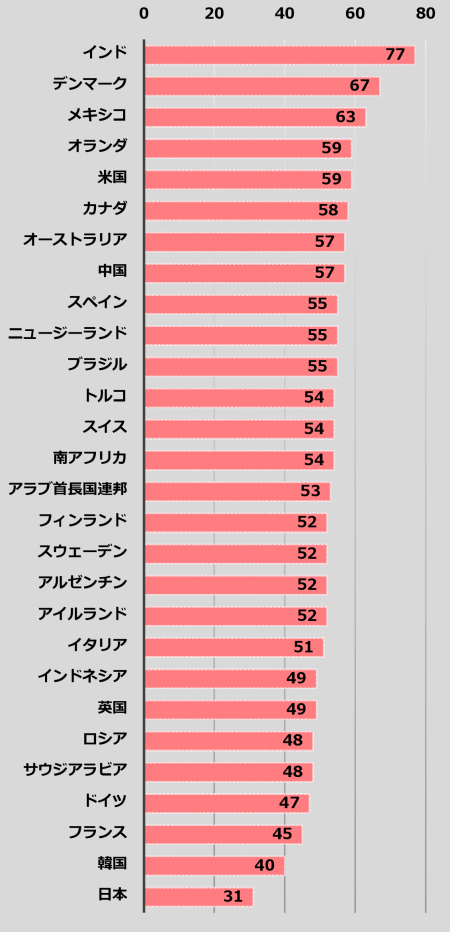

この「従業員エンゲージメント指数」は、上位はインド77%、デンマーク67%、メキシコ63%、他の主要国では、アメリカ59%、中国57%、ブラジル55%、ロシア48%でした。そして日本31%で最下位でした。

図3 従業員のやる気

長時間労働、サービス残業など自らの意思で長く働いているからといって、モチベーションが高いとは言い切れないのです。私の経験でそう感じます。サラリーマン時代、多くの同僚のモチベーションは高くありませんでした。

従来のマネジメントは、社員はやる気、熱意があるのが当然として組織運営を考えていました。しかし現実には日本企業の社員はむしろやる気、モチベーションのない社員の方が多いようです。となれば、このような社員が成果を出せるような組織運営、仕組みを考えることが必要になってきます。

決断できない組織

特にリーダー、管理職と職制が上がるほどに、リスクを取らない傾向があります。結論を先延ばしにして、決断しなくなります。私が組織の中で非常に大きな改善・改革活動を行った時、当時50歳以上の管理職はほとんど反対、もしくは否定的な態度でした。それは変えることで混乱や問題が生じ自分に責任がかかることを避けたためでした。ところが取組から2年が経過し、成果が出始めると彼らの大半が賛同し協力的になりました。

この原因はリスクに立ち向かう社員に対して、十分なサポートがなく、しかも失敗は担当者の責任になるためです。多くの企業は、社員がリスクを取ってチャレンジし大きな成果を上げたり、改革を遂行してもその報償は多くはありません。その反面、間違いや失敗には昇進の可能性が閉ざされるという厳しいペナルティがあります。これが社員が少しでも違うことをしたがらない原因となっています。

結果でなくプロセスを重視する弊害

仕事は個人でなくチームで行うものという考えもあり、多くの人が自分の仕事が終わっても帰らずに残っています。なぜなら仕事が遅れているとき、遅くまで残業をしていないと非難されるからです。つまり日程に間に合うかどうかより「失敗に終わったが、やれるだけのことはやった」という言い訳のためです。その背景には、結果よりも、頑張ること自体を奨励する文化があります。遅れていれば、マネジャーが自ら作業を手伝うことも美徳とされます。

全ての上司はいずれ無能化する

ピーターの法則は、南カリフォルニア大学教授の教育学者ローレンス・J・ピーターにより提唱されたもので、

- 能力主義の階層社会では、人間は能力の極限まで出世する。したがって、有能な平(ひら)構成員は、無能な中間管理職になる。

- 時が経つにつれて、人間はみな出世していく。無能な平構成員は、そのまま平構成員の地位に落ち着く。また、有能な平構成員は無能な中間管理職の地位に落ち着く。その結果、各階層は、無能な人間で埋め尽くされる。

- その組織の仕事は、まだ出世の余地のある人間によって遂行される。

というものです。

今の職務では有能な人間が昇進して、上位の職務に就いたとき、上位の職務は新たな能力を必要とします。しかし昇進した人間は新たな職務に必要な能力があるとは限りません。つまり昇進した職務に対して無能な状態になります。

もし新たな職務に必要な能力を持っていれば、さらに上の職制に昇進します。そこで必要な能力を持っていなければ、昇進はそこで止まります。こうしてすべての社員は、自分の職務に対して無能な状態で昇進が止まり落ち着きます。

専門スキルが育たない

「日本企業の社員は、なぜこんなにもモチベーションが低いのか?」の著者ロッシェル・カップ氏は、日本企業の頻繁なローテーションを批判しています。頻繁なローテーションにより専門的なスキルが身に付かず、顧客もローテーションの度にスキルの低い社員を相手にしなければならなくなります。

アメリカでは、マネジャーから委託される仕事を社員は、自分の専門知識を活かして自分で判断し責任を持って遂行します。部下はマネジャーからtake the ball run with itボールを受け取って走る(仕事に主導権を持って対処する)ことを期待されています。対して日本では上司は部下に細かく指導し、途中経過も細かく報告させます。そのため専門的なスキルが低くても一定レベルの仕事ができる反面、上司は部下の仕事に細かく干渉するという弊害もあります。

従来型の組織は、大量生産時代の遺物

このように追っていくと、

- 専門的なスキルが育たず

- 管理職にリスクを取る勇気や決断力がなく

- やる気や意欲に乏しく

- マネジメント能力が欠落した

のが現在の日本企業の組織と言えます。

決してすべてがそうとはいいませんが、少なくとも私がかつて所属した組織は、私自身も含めてその要素はありました。

それでも今まで成功してきたのは、画一的な製品を大量生産する事業では上記のような能力はさほど必要とされなかったからです。今までやってきたことの延長線上で特に新しいことをやらなくても、うまくいっていればリスクを取る勇気や決断力がなくても問題ありません。仕事もルーチンワーク的に流れていくのであれば管理者に優れたマネジメント能力がなくても部下が淡々と仕事をこなせば問題ありません。むしろ部下がやる気に燃えて様々な変革に取り組むと、衝突や軋轢が起きて、組織の輪が乱れます。また上司の既得権益が脅かされることもあります。

しかし、今までの画一的な大量生産のビジネスが成り立たなくなってきた今日、このような組織の問題点がはっきりと見えるようになってきました。それは新入社員など若手からも見えています。

若者を取り巻く社会の問題

企業神話の崩壊と格差の拡大

若者を取り巻く環境で大きな変化は、企業が彼らの生活を保証できなくなったことです。新卒一括採用を主体とした日本の雇用慣行は、一度転職すると同じ規模の企業に就職することは困難です。彼らはこれを貴重な「新卒カード」と呼んでいます。つまり最初の新卒採用の時点で安定した正社員の職に就かなければ、一生フリーターの可能性もあります。これは就職氷河期の世代が、新卒採用の機会を逃してフリーターを続けていることも知っています。

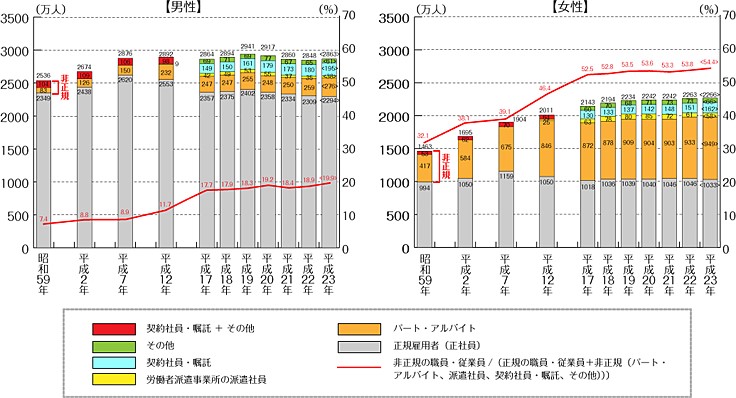

図4は、正規雇用者と非正規雇用者の数を示したものです。非正規雇用者の割合は増え続け、特に女性は半数以上が非正規雇用者です。

図4 正規雇用者と非正規雇用者の数

備考:政府広報オンラインより

1.総務省「労働力調査特別調査」より作成。1985年から2000年までは「労働力調査特別集計」(2月分の単月調査)、2005年以降は「労働力調査(詳細集計)」(年平均)による。

2.雇用形態の区分は勤め先での呼称による。

3.2000年2月以前の分類は「嘱託・その他」、2005年以降は、分類を「契約社員・嘱託」と「その他」に分割。

4.2011年の< >内の実数・割合は、岩手県、宮城県及び福島県について総務省が補完的に推計した値を用いている。

またせっかく正社員になっても、中高年になった時点でリストラの名目で退職させられることもあります。若者たちは勤務先は自分たちの生活の安定を保証してくれないと思っています。

学力低下ではない、低学力者の高学歴化

ある企業の人事部の方の話です。現場から「分数計算もできないような子を採用しないでくれ」と言われたそうです。学校推薦制度、AO入試など、正規の入学試験を経ないで入学する学生も増え、高校、大学を卒業してもかつての若者に比べて、学力の劣る子が増えてきました。さらに後述するように「ゆとり教育」世代の場合、「だからゆとり教育はダメなんだ」ということになります。

またある国立大学の先生に聞いたところ、工学部では高校で習得している筈の基礎的な物理の知識がないため、大学の1年生はまず高校の物理のおさらいから始めるそうです。そうしないと専門課程に進んだ時、専門分野の勉強についていけなくなるそうです。

現実には、私が接する範囲では学生たちは自分たちの時代よりまじめでよく勉強しています。同じカリキュラムを受けていてそんなに成績に差がつくことは考えられません。

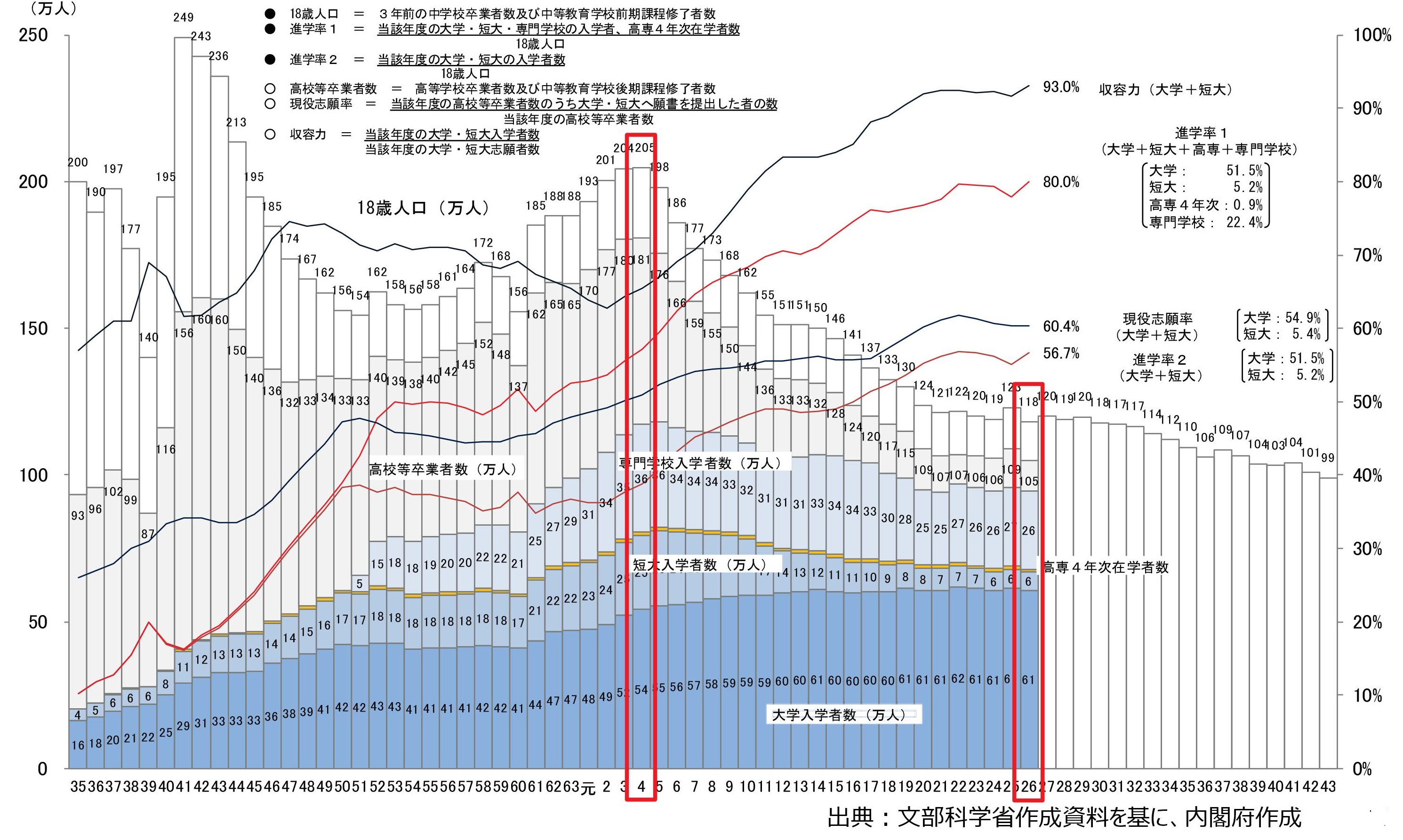

図5を見れば原因が分かります。基礎的な学習能力の高い子の割合は、時代によって変わりません。変わったのは子供たちの数です。子供たちの数に合わせて大学や高校の定員を絞らなかったために、自分の学力ではかつては入れなかった学校に入れるようになったのです。

かつては国立大学に入る学生であれば当然できたはずの物理の知識を持っていないレベルの子も国立大学に入るようになったため、このような事態になったと推測します。(この点は、私の推論であり、異論のある方はぜひ情報を提供願います。)

図5 高等教育の入学者数

もうひとつは、学歴志向、ホワイトカラー志向が強まり、大学への進学が増えたことで、高校卒業者のレベルが低下しているのではないかと考えます。かつては経済的な事情や勉強があまり好きでない子は、それなりに頭の良い子も就職しました。現在そういった子は奨学金を借りて進学し、高卒で就職する子のレベルが下がってきたのかもしれません。また大企業では、現場の作業者は派遣社員などが主流になり、高卒枠の採用が減少したことも影響しています。その結果、高校を卒業して就職するのは、他に選択肢がないためにやむなく選択するものになりつつあります。(ただし職業系の高校は除きます)

単純労働の減少

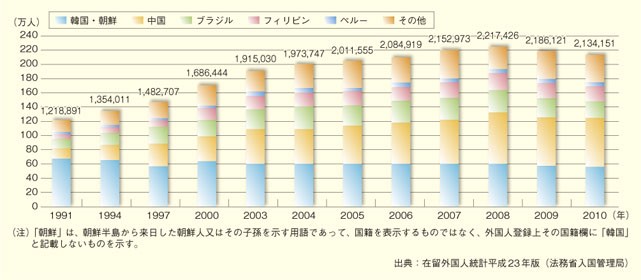

製造業の海外移転などにより、大手企業の技能系の求人は減少しています。またものづくりの自動化、機械化が進み、かつてのような単純労働は減少しています。まだ中小企業には単純労働は多くありますが、今日ではその仕事は外国人労働者や派遣社員、外国人技能研修性が担っています。

30年前私が最初に入った大企業の製造ラインの作業者は、正社員か期間従業員でした。長いベルトコンベアのラインに正社員がずらっと入り、組立作業を行っていました。私も複数のライン作業を経験しましたが、一人の担当する作業は本当に単純な作業でした。作業はすぐ覚えましたが、日々退屈でいつも時計を見ては早く終わらないかなあと思っていました。当時はこういった単純作業でも大手メーカーの正社員として定年まで勤めることができました。

こういった単純労働が減少し、正社員の仕事は派遣社員や外国人研修生の仕事の管理や、より高度な工程や設備の管理、生産管理や問題の対策などです。つまりより高いスキルの人材が求められるようになってきました。

図6 在留外国人の数

最大の社会問題はフロンティアの欠如

今の社会は、格差の拡大や終身雇用制の崩壊などにより若者が安心して働ける環境ではなくなっています。彼ら自身も定年まで今の会社で働くとは思っておらず、どこかで転職する、あるいは転職せざるを得なくなることを想定しています。このような環境下で高いモチベーションを持つのは容易ではありません。

しかし若者たちにとって、未来に希望を持てない原因は、格差に加えてフロンティアの欠如にあると考えます。特に昭和の時代に子供時代を過ごした自分から今の時代を見ると、今の子供達には、将来への希望が少ないことに驚きます。

新たな技術、新たな市場、それが切り開かれると多くの企業がそこに多くのエネルギーを注ぎ、市場が一気に活性化します。

かつて、1980年代の二輪車ブームを振り返ると、多くの新技術や新たな取り組みがありました。水冷エンジン、リンク式サスペンション、アンチノーズダイブシステム、2サイクルエンジンの復活、アルミフレーム、ラジアルタイヤなどです。このような進歩が続くと製品のサイクルは速くなり、市場は活性化します。

2000年代では、スマートフォンの登場により、ライフスタイルが大きく変わりました。しかし特にハードウェアにおいては、大きな革新が見られません。新たなフロンティアがなくなってきていると感じています。

教育環境の問題

先に挙げたように若者たちの学力の低下は、様々に言われています。その原因として「ゆとり教育」が挙げられています。

ゆとり教育の誤解

ゆとり教育とは、従来の詰込み型の知識量偏重の方針を是正し、学習時間を減らして思考力を重視した1980年度以降から施行された学習指導要領に沿った教育のことです。特に2002年度から施行された「生きる力」を重視する教育のみをゆとり教育と指す人もいます。

図7 ゆとり教育の目指すもの

当時、校内暴力やいじめなどの背景に知識偏重の「詰め込み教育」が問題視され、その原因として、ゆとりの無さ、社会性や倫理観の欠如などを挙げ、これからは全人的な「生きる力」の育成が重要と考えられました。

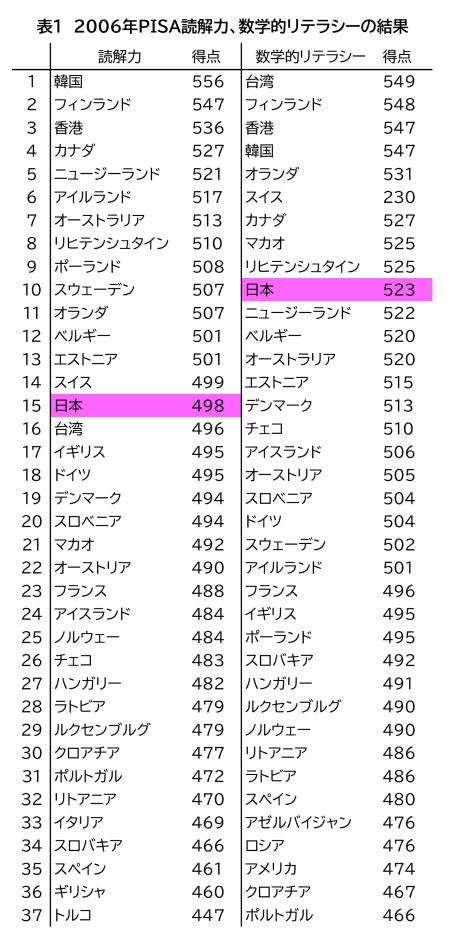

しかし、OECDの学習到達度調査 (PISA) などで日本が順位を落としたため、各方面から批判が起き、2013年に今までとは逆に、内容を増加させた「脱ゆとり教育」の学習指導要領案が施行されました。

下の表は、ゆとり教育がダメと判断された2006年のPISAの結果です。

表1 2006年PISA読解力、数学的リテラシーの結果

前回の2002年に比べて順位が下がったことで問題になりました。そして「脱ゆとり教育」の結果、2015年のPISAの結果は、日本は読解力が8位、数学が5位に、科学的リテラシーでは、日本はシンガポールに次いで2位になりました。

しかし2006年の結果をよく見ると、世界での企業間競争や学術研究の順位とPISAの結果にあまり関係がないことに気がつきます。PISAの結果は、子供学力の一面を試験で評価しただけであり、PISAが高ければ、優れた研究開発ができるとは限らないのです。

事実、最近PISAの結果が向上したのは、それに合わせて要領よく回答をする試験テクニックが向上したためと言われています。

- 競争の激化した受験産業が議論をリード

ゆとり教育が始まると、学習塾などの受験産業や私立学校は、マスコミに「ゆとり教育」に対する危機感を訴え、日本の教育がダメだと煽りました。スポンサーとなっているテレビ番組内で「小学校では円周率をおよそ3として教えている」と訴えました。その原因は少子化に伴い競争が激化していることもありました。

- 円周率は3の誤解

「ゆとり教育」において小数点の算数の学習内容が削減され、小数点による乗法や除法を習っていない段階で幾何学の学ぶようになったため、円の周の長さや面積の手計算には円周率の概数として3.14ではなく3を授業で使用せざるを得なくなりました。

その後1999年秋に学習塾大手の日能研が『ウッソー!?円の面積を求める公式 半径×半径×3!?』、『円周率を3.14ではなく、「およそ3」として円の求積計算を行います』というキャンペーンを大々的に行い、マスコミもこれをおおいに取り上げ、ゆとり教育の象徴として社会に広く認識されてしまいました。

実際には、学習指導要領は「…円周率としては3.14を用いるが、目的に応じて3を用いて処理できるよう配慮する必要がある。」という表現は変わっていなかったのです。

むしろ現実には、子供たちの学習時間が二極化し、勉強している子はしっかり勉強しているが、勉強していない子は宿題も満足にやっていないという二極化が進んでいます。

極度のストレス環境

それでは、ゆとり教育により子供たちはのびのびと学校生活を送っているのでしょうか。

むしろ近年の学校は子供たちにとって極度のストレス環境となっています。ひとつはいじめの問題です。子供達や先生にかかるストレスのはけ口が他の子へのいじめとなっています。さらにいじめが起きると学校が批判されるため、いじめはあってはならないことになり、さらに隠蔽されます。

私が聞いたところでも、いじめはあるし、それも表に出て来ません。さらに現代のいじめは、いじめる側といじめられる側が理由なく簡単に入れ替わることです。いじめられないためには、目を付けられないように目立たずに息をひそめて過ごさなければなりません。これは非常にストレスのかかる状況です。

もうひとつ、子供たちの特徴として自己評価の低さが挙げられます。自己評価を高めるためには、自分自身が達成感を感じるか、他人に認められる必要があります。しかし今の子供たちは、そのような機会がなく、勉強はできて当たり前、できないのはダメの烙印を押され、達成感を得ることができません。

かつて家業が農業や商店などでは、いやでも家の手伝いをさせられるので、結果として達成感を得られました。手伝いを命じた親も、手伝いは当たり前と思っていたので感謝はしなくても、仕事がはかどったことは「認めて」くれました。これは子供自己評価を高めるのに役立ちました。

教育のサービス業化

神戸女学院大学名誉教授で作家でもある内田樹氏は、著書「下流指向」の中で、学校で子供たちは、消費者として行動していると述べています。その消費行動とは、授業を黙って聞くという苦痛の対価として、単位、又は成績を得るという考え方です。消費者である子供たちは先生と対等と考えています。そして学校はサービス業と化しています。

サービスの受益者であれば、コストパフォーマンスが高い方が得です。学校では、できる限り苦痛が少なく、良い成績が得られるのが得です。80点で優がもらえるのであれば、さらに2時間勉強して100点取っても、ムダな行為です。

モンスターペアレントの存在も、消費者として考えれば、理解できます。お客様ですから、先生に対して不満があれば、自分たちの権利として主張する訳です。そこに学校と学習塾の違いはありません。おそらくモンスターペアレントは学校の先生も塾の講師と同じような対応を求めているのでしょう。

ここに、教育の価値として子供たちの人間形成の場という概念はありません。また先生に対し、師という概念も欠落しています。しかし教育の難しいのは、教育の価値は教育を受けている本人はもちろん両親も分からないことです。人間形成の成果は、子供たちのその一生を全うした時に初めてわかるからです。もういい中年になった時、ようやく学校の先生の教えの意味が分かることも珍しくありません。人間形成としての勉強は、「なぜ勉強しなければならないか」その答えは簡単ではありません。

ふるいをかけられない

推薦入試やAO入試により、かつてのように成績で厳密に区切られていたランクがあいまいになってきています。従来は、大学入学の段階で、社会に出る際のヒエラルキーはある程度決まっていました。しかし今日では、そのヒエラルキーがあいまいになり、また就職ではリクナビなどで誰でも大手企業に応募できるようになり、ふるいを掛けられていない状態で社会に出てきます。

ある子に就活の際に、面接をうまくやれば大手企業に就職できると思っているのか、聞いたところ、学生の時はそう思っていたそうです。そう思えば、ランクの低い大学の子でも大手企業にどんどん応募し、不採用の山を築くことも理解できます。

一方で就活サービス会社は、面接のテクニックやエントリーシートの書き方などのセミナーや研修を大々的に行っています。若者が誤解し、就活に努力すれはするほど、彼らから利益を上げられる構図になっています。

孵化したばかりで社会に放出

以上の観点から、若者たちは、

- ストレスの多い学校生活で、極力目立たず、じっとして学生生活を過ごし

- 絶対的な自分の実力を知ることなく

- 自己評価は低く、自信のある子も裏付けのない空虚な自信で

- 一生勤めるとは決して思っていない企業に

入ってきます。

これは姿かたちは大人で、ある程度の知識や理論は身に着けていても、社会的な面では全くの子供が会社に入ってきたようなものです。言い換えれば、孵化したばかりの雛のようなものです。

そのような状態の若者達を、今まで同じように処遇してしまうことが、今企業が若手社員に対して悩んでいる問題の本質なのです。

図8 中身は孵化したての状態

若者の問題点

では具体的にどのような問題があるのでしょうか。

指示待ち

言われたことしかやらないという特徴があります。担当エリア以外は掃除しない、自分の席でなければ電話が鳴っても取らない、会議が終わっても机の配置を元に戻さないなどです。担当エリアの隣の担当者が休んでいるので、そこも掃除しておかなくてはいけないことは少し考えればわかることでも、自らやろうとはしません。

コミュニケーション能力の低下

ゆとり世代の特徴として、電話が苦手な点があります。もちろん生まれた時から携帯電話があり、学生時代には自分の携帯電話を持っていた世代です。しかし、携帯電話にかかって来る電話は、何らかの形で自分の知っている人で、見ず知らずの人からかかってくることは滅多にありません。しかも誰からかかって来たか、出る前にわかるため知らない番号であれば出ない子もいます。また電話よりもメールやSNSを多用するため、電話すら滅多にかけない子たちもいます。

しかし会社にかかって来る電話は、見知らぬ他人からがほとんどです。それが彼らにはプレッシャーになっています。その結果、お客様への大事な要件もメールだけで済ませてしまいます。これは30~40代でも、電話すれば一瞬で終わる要件を、メールで何度もやり取りする人たちがいます。

上司からの酒の席の誘いを断ったり、プロジェクトの打上げに出ないこともあります。彼らの特徴として「一人でいることを好む」があります。もともと集まってワイワイ騒ぐのが好きでなく、しかも長時間拘束される飲み会は、避けます。さらに酔っぱらった上司に絡まれるのも嫌がります。従って今までのような一緒に何度も酒を飲んでお互い本音で言えるような関係をつくるという手法は通用しません。

対面での会話が苦手であると営業では非常に不利になります。商談では相手の言葉や表情から相手の考えを読み取り、提案やクロージングを掛けていかなければならないからです。また「人はみな違う」という概念がなく、自分の立場でしか考えられない面もあります。

成長志向と根拠のない自信

新入社員の時から「転職できるスキルを磨くこと」が目標になっている人もいます。リストラや倒産が相次ぎ、新入社員の半分以上に、身内に早期退職やリストラにあった人がいる時代です。自分もずっとこの会社にいるとは思っていません。そのため、もしものために転職に有利なスキルを身に着けることが目標になっています。

新入社員ができると言った場合、本当にできるのか、できないと言えないだけなのか、注意が必要です。根拠のない自信を持っている場合があります。インターネットの発達により知識は手に入ります。手に入った知識だけでできるような気になってしまいます。実際は、知識だけでは不十分で経験しなければわからないノウハウがあります。またプライドが邪魔をしてできないと言えない、あるいはできないと言ったら評価を下げられるという不安からできないと言えない場合があります。できるというので任せたところ、なかなか進まない。それでも助けてと言えず、締め切りを迎えてただオロオロします。

昇進を避け、リーダーになりたがらない

リーダーになるのを避ける、昇進を嫌がるという傾向は、ゆとり世代に限らず、それ以前の世代にも見られる傾向です。これは合理的な選択で考えれば、以下のように言えます。

昇進して管理職になることのメリット

- 立場が上がる

- 仕事において自分で決定できる範囲が広がる

- 部下ができる

管理職になることのデメリット

- 残業がつかなくなり、実質的に年収が低下する

- 残業がつかないために、労働時間が長くなる

- 責任が増え、部下の失敗も自分の責任になる

- 部下の指導に時間を取られ、自分で作業する時間がなくなる

こうしてみると、メリットよりデメリットの方が大きくなります。その上、お手本となる今の管理職がいつも大変そうで疲れた顔をしていれば、管理職になりたいと思う人はいないのではないでしょうか。

リスクを取ろうとせず積極性がない

若者たちが育ってきた学校の環境をみれば、リスクを取って積極的に取り組めば、いじめの対象になりかねないという危険があり、そのような行動は若者たちにはないことが分かります。

さらに会社に入れば、積極的に行動して成功して得られるメリットと、失敗した時のデメリットがうすうす分かります。そうなれば頭のいい子であれば、リスクを取らず消極的になることを選びます。

仕事の優先順位付けができない

複数の仕事を与えると、自分で優先順位を判断することができず、パニックになってしまいます。さらに修羅場をくぐっていないため、仕事が1個所でもうまくいかないとあせってパニックになってしまいます。そのまま締め切りを迎えて上司が慌ててしまうということが起きます。

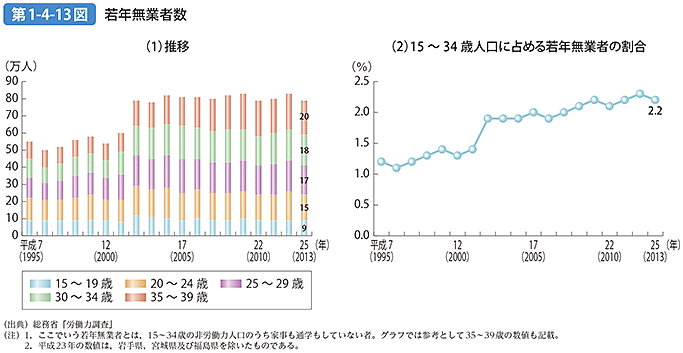

メンタルが弱い

もともと自己評価が低い若者たちは、ちょっとした失敗で心に大きなダメージを受けます。しかも会社に入って、やらなければならないことは、今までに経験したことのないことです。またそれまで彼らが常識としてきた世界、つまり学生同士の付き合いと、ビジネス上の人と人との関係は多くの点で異なります。それにより、トラブルが頻発します。それを注意されると、とたん心が折れて、会社に来ることができなくなってしまいます。

図9 若年無業者数の推移

注意) 退職は連鎖する

若い社員がいる組織では、若い社員の不満が高まると、不満は彼らの話題となり、増幅していきます。飲み会などで、「こんなひどい会社はない。こんな会社辞めてやる」などと管を巻いているうちは、まだよいのですが、そのうちの一人が退職すると残された方も「自分も辞めた方がいいのかな」と負のスパイラルに陥ります。

私の経験でも多かれ少なかれ、会社に入って3年も過ぎれば、誰もが転職願望を持っていると思います。つまり、社員は会社に残りたいと思っている、でなく、辞めたいと思っている社員をどうつなぎとめておくかと考えた方が自然です。

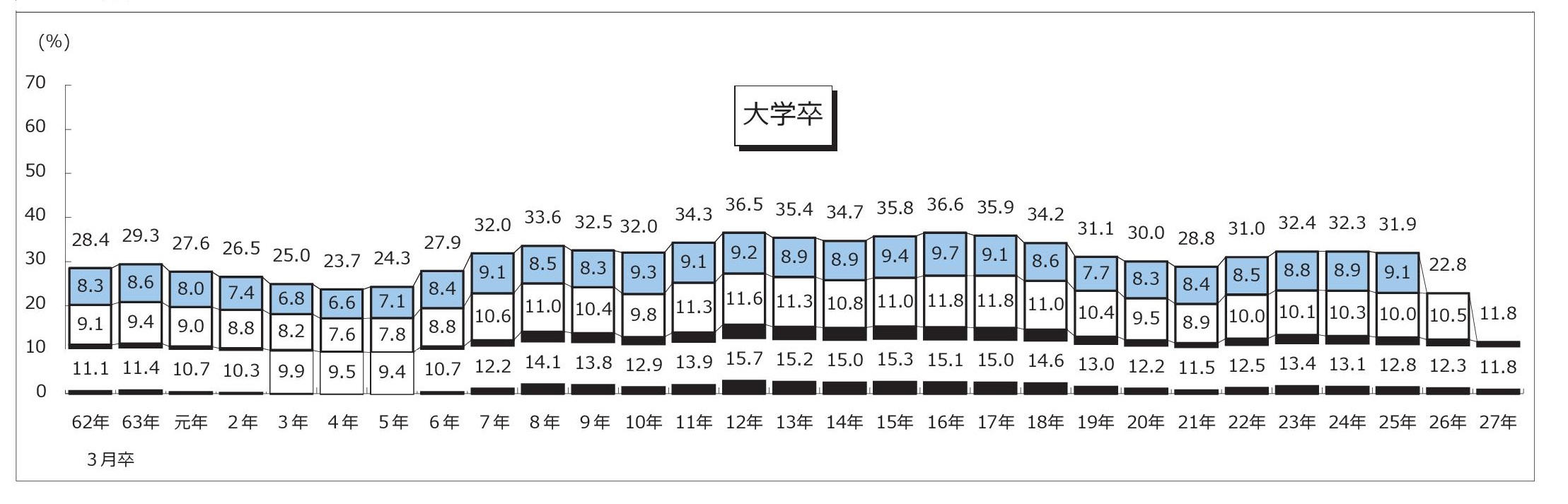

図10 離職率の推移 (大卒)

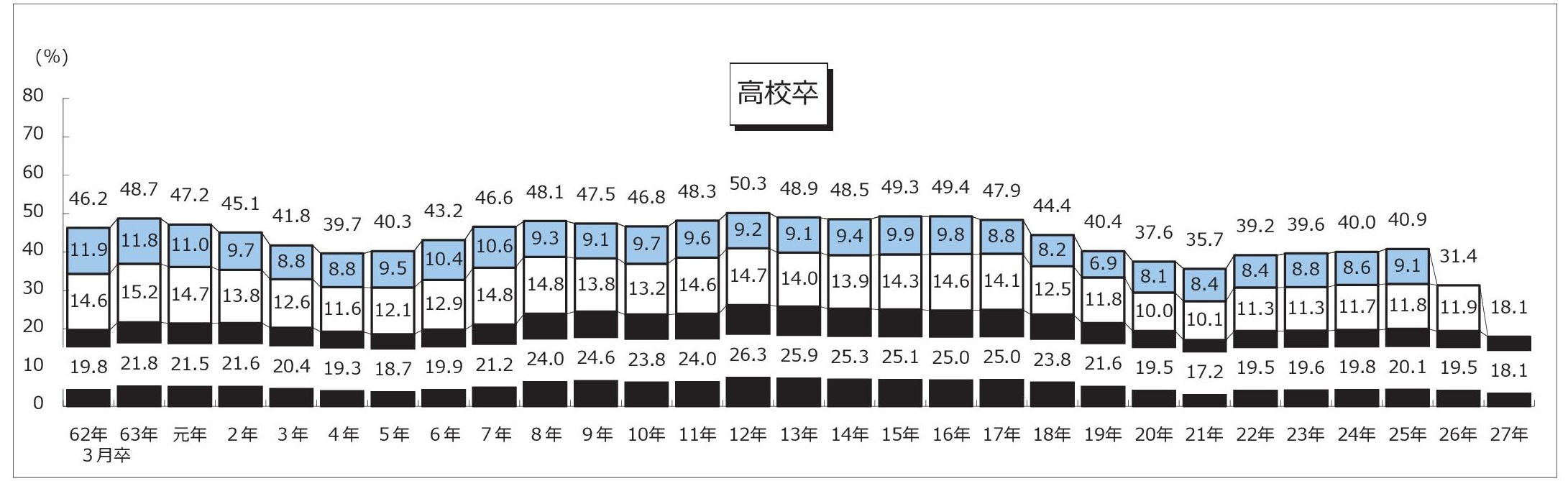

図11 離職率の推移 (高卒)

若者の問題の原因

このように考えていくと、まず今までの企業の社員は自分たちが思っているほど優秀なのかという疑問が出てきます。つまり変化する経営環境に対して、現在の仕事のやり方や業務のマネジメントに問題が起きつつあるのです。

対して、今の若者は学校や社会の環境から、本人の資質とは別に今のような特徴を備えて、孵化したばかりの雛のような状態で会社に入ってきます。

その結果、従来のやり方で今の環境・文化に合わなくなっている企業と、社会人として必要な自己肯定感や人間関係のつくり方を持たずに入って来た若者の間で衝突が起き、早期離職やメンタルを壊すことが起きているのではないでしょうか。

この問題を「だから今どきの若い者は…」といった批判や、「厳しく鍛えないとだめだ」というスパルタ根性論では解決しません。ではどのようにしたら良いのか、それは今後の課題です。

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント