製造業が値上げ交渉で取引先担当者から抵抗を受けるのは、彼らに決裁権がなく、社内での説明責任があるためです。これを乗り越えるには、担当者が社内で説明しやすいように、具体的な値上げ根拠を提供することが重要です。詳細な原価データや市場環境の変化など、客観的な数値や事実に基づいた情報を提供することで、担当者を「味方」につけ、交渉を成功に導くことができます。

【製造業の値上げ交渉】6. 値上金額は見積書にどのように入れればいいのだろうか?で示した方法で値上げ資料を作為し、取引先に値上げをお願いしました。ところが

- 「話をしても取り合ってくれない、話題をそらされてしまう」

- 「値上げ資料を持って行こうとすると会ってくれない」

このような場合があります。これにはふたつ理由が考えられます。

- 会社の方針として仕入先からの値上げを断るようにしている

- 担当者個人が値上げ交渉を避けている

これはどういうことでしょうか?

値上げを受け入れれば、自分たちが値上げ交渉しなければならない

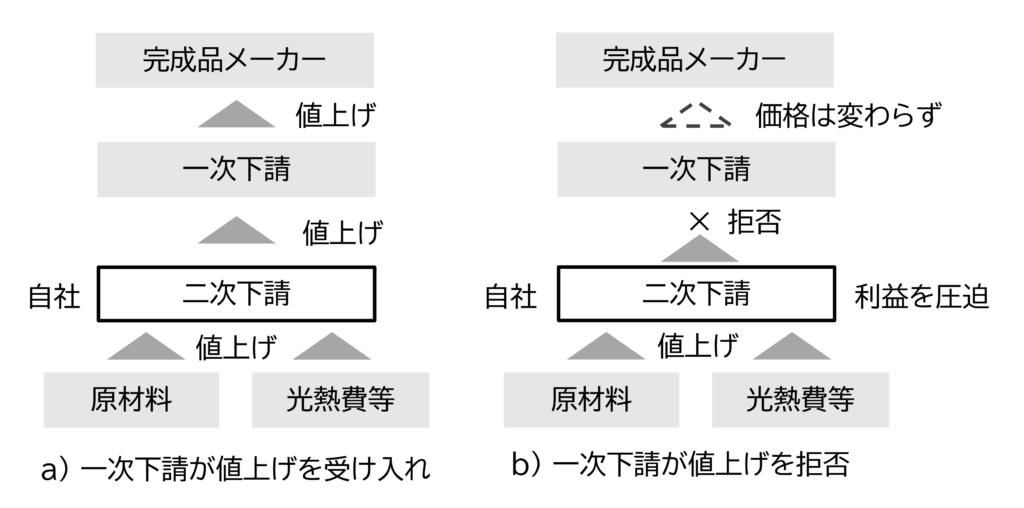

例えば、図1のような階層構造のサプライチェーンになっている場合です。

例えば、自社が図1の二次下請の場合、原材料や光熱費の値上げは断ることはできません。値上げを断れば原材料を売ってくれないため、交渉の余地はありません。

そこで取引先の一次下請に値上げをお願いします。

取引先が値上げを受け入れた場合、

取引先は値上げを受入

この場合、取引先は自社の納入先(メーカー)に値上げ交渉をしなければなりません。これはかなり厳しい交渉になります。

経済産業省の「自動車産業適正取引ガイドライン」には、ティア1など下請け部品メーカー(といっても大企業)が顧客の自動車メーカーに対し、

「仕入価格の上昇を価格転嫁ができない」、

「値上げすると次のサプライヤー選定に影響すると言われた」

という事例が載っています。

こういった背景が顧客が仕入先からの値上げを拒否する一因です。

一方取引先が自社の値上げを拒否した場合、

取引先(一次下請けメーカー)は値上げを拒否

仕入先の値上げを拒否すれば、原価の上昇は限定的です。納入先(メーカー)と値上げ交渉をしなくて済むかもしれません。

このような構造があるため取引先は、できるだけ仕入先からの値上げ交渉を避けるのかもしれません。取引先がこのような対応を組織的に行っていれば、交渉でこれを変えるのは困難です。

この場合は、中小企業庁(下請かけこみ寺)や公正取引委員会にこういった事例を報告します。これを躊躇される方もいますが、発注側と受注側には力関係に差があります。それを1社で変えるのは困難です。そのために国もいろいろと動いているため、これを活用します。

担当者個人の問題の場合

あるいは企業は値上げ交渉を受け入れる体制ですが、担当者が動いてくれない場合があります。原因は

- 購買は値下交渉をする部署で、値上げは担当者の成果にならない

- 値上げは他の部署との折衝も必要なので面倒

- 他の仕事で忙しい

などが考えられます。

担当者がスムーズに動ける資料

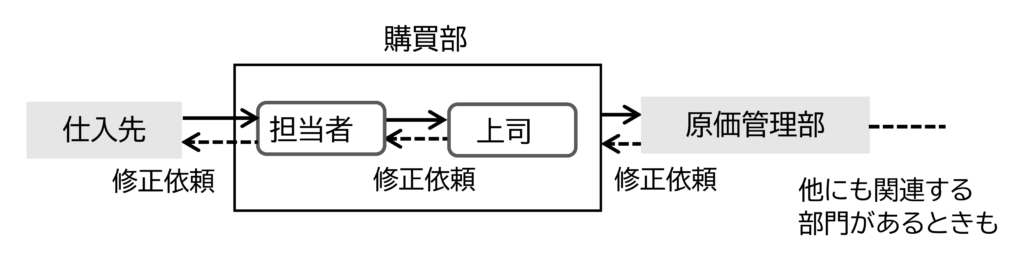

例えば、仕入先から値上げの要請があれば、担当者は仕入先からの資料を上司、そして他の部署に回して社内の手続きを行います。例を図2に示します。

仕入先からの値上げ資料に金額しかなかったり、値上げの理由があいまいであれば、担当者は上司から修正を指示されます。担当者は仕入先に修正をお願いし、仕入先から修正した資料がくれば上司の決裁を受けます。

決裁された資料は、原価管理部署に送られ、そこで再び決済されます。そこで修正依頼があれば、書類は購買部に戻され担当者は仕入先に修正を依頼します。値上げ資料の内容が不十分だと、購買の担当者はこの処理に振り回されてしまいます。他に急ぎの仕事があれば、値上げは後回しになります。

従って値上げ資料は金額の明細や根拠を明記し、担当者はそのまま関係部署に回すことができるような資料にします。そこで値上げ資料は最初に担当者に見てもらい、不十分な点は指摘してもらいます。そしてできる限り取引先の内部でスムーズに決済されるような資料にします。

それでも忙しければ、値上げのような緊急性の低い仕事は後回しになってしまいます。そこで何度か電話したり、直接会って進捗を聞くなどして督促します。さらに担当者の上司にお願いする方法もあります。

どうしたら担当者と良好な関係を築くことができるのか?

値上げ交渉のような面倒な仕事を優先してやってもらうには、担当者との人間関係も重要です。人間関係が良好であれば、担当者へのお願いもしやすくなります。では、どうすれば担当者と良好な関係を築くことができるのでしょうか?

担当者もいろいろな人がいるので正解はありませんが、ひとつの方法として値上げ交渉以外の業務で、担当者がスムーズに仕事ができるようにできる限り協力することがあります。例えば納期遅れや不良品の対応です。

納期遅れ

私が購買の仕事を見ていて思ったのは、「多くの時間を納期確認と督促に費やしている」ことでした。

納期遅れの報告は、本来は仕入先が行うことです。しかし仕入先の中には納期に遅れても連絡しないため、担当者はあちこちの仕入先に電話していました。

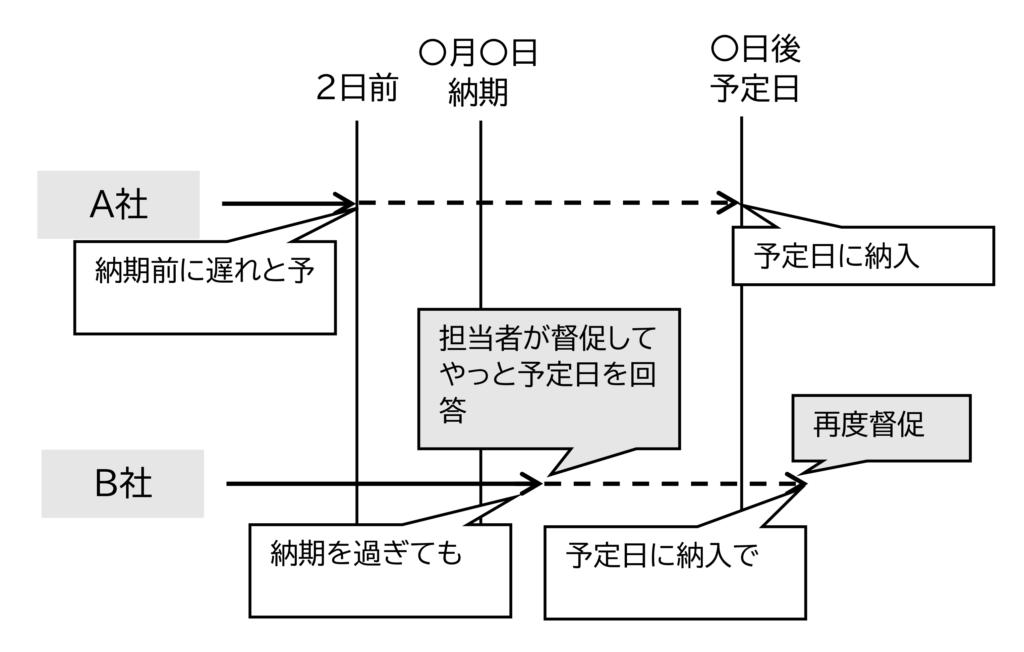

例えば、2社の仕入先、A社とB社があります。

A社は納期に間に合わない時、納期の2日前に担当者に「納期に間に合わないこと、予定日が〇日になること」を伝えました。担当者は生産管理にその部品は納期に間に合わず、〇日になることを伝えて、現場の予定を変えてもらいました。

B社も納期に遅れましたがB社から連絡はありませんでした。納期を過ぎたので担当者が連絡すると、納期に間に合わず、納入予定が〇日になると言いました。しかしその予定日も守れませんでした。納期に部品が入らないため担当者は生産管理や現場から文句を言われました。さらに二度目の納期も守れなかったため、現場から一層厳しく非難されました。

担当者は、どちらの仕入先に好感を持つのかは言うまでもないと思います。

他にも担当者が他の部署から非難されることがあります。それは仕入先が不良品を納入した時です。

不良品の対処

納入した製品が不良品であれば、早急に問題を解決するように様々な部署が動きます。この時、取引先がスムーズに問題を解決できるようにできる限り協力します。例えば

- 呼ばれたらすぐに取引先の工場に行く

- 在庫の選別や代品が必要な場合は、直ちに動く

- 原因がわからない不良の場合、問題解決のために調査やテストに全面的に協力する

- 取引先から求められれば、速やかに報告書を提出する

不良品は、購買だけでなく、製造、品質保証などの部署も関係します。そこで取引先が早く問題を解決できるように全面的に協力すれば、購買の担当者の負担も少なくなります。特に在庫の選別や代品の製作に時間がかかると、生産の再開が遅くなり、担当者は他の部署から厳しく言われます。

《私の経験》

不良を出したことよりも、不良を出した後の対処が「仕入先の評価」に大きく影響しました。難易度の高い部品を作る仕入先は、その分不良品も出ました。しかし不良件数が多くても、対処が迅速であれば評価は悪くありませんでした。

転注の大きな原因は発生した問題の対処が悪かったことでした。技術的に複雑な部品は、仕入先とメーカーが協力して取り組まなければ問題は解決しません。そこで自社の立場を主張し、問題解決に協力的でない仕入先は転注されました。

本コラムでもたびたび紹介した国の支援とは具体的にどのようなものでしょうか?

これについては【製造業の値上げ交渉】19. 下請法や国のガイドラインを値上げ交渉に活かす方法を参照願います。

経営コラム【製造業の値上げ交渉】【製造業の原価計算と見積】【現場で役立つ原価のはなし】の過去記事は、下記リンクからご参照いただけます。

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

コメント