展示会後、すぐに受注がなくても落胆せず、顧客を「今すぐ客」と「そのうち客」に分類し、異なるアプローチを。「そのうち客」には加工サンプルや礼状、詳細な情報発信で信頼を構築し、長期的な関係を目指すことが重要です。

展示会を活用した新規開拓について、

売上1/3からの大逆転!展示会の活用 その1 展示会のメリット

売上1/3からの大逆転!展示会の活用 その2 人をひきつけるもの

売上1/3からの大逆転!展示会の活用 その3 ブースに来てもらうために用意すべきもの

売上1/3からの大逆転!展示会の活用 その4 ブースでの行動

で述べてきました。

今回は、展示会終了から受注までの行動です。

展示会の誤解

今まで述べてきたノウハウを活用して展示会に出展し、多くのお客様が関心を持ってくれました。

反応は上々、では、問い合わせがたくさん来て、すぐに受注できるでしょうか?

受注が取りたくて展示会に出展したのだから、つい期待したくなりますよね。

お客様の反応が良かったら、なおさらです。

しかし製造業、しかも部品加工などの場合、例え展示会に出展してお客様の反応がよくても、電話が1回も鳴らないのは決して珍しくありません。それはお客様が「これは良い会社だ」と思っても取引を開始するまでに、いくつものハードルを乗り越えなければならないからです。

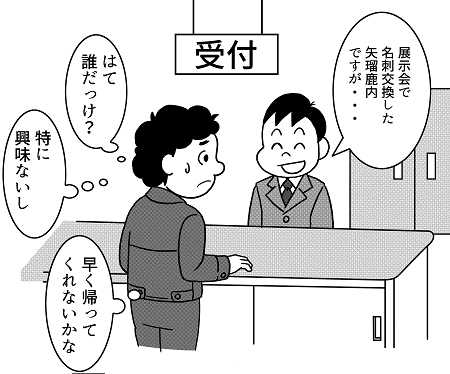

ではアポを取って、積極的に訪問すればどうでしょうか?

訪問したら、応対はしてくれたけど、会場での会話ほどよい反応はなかったということはなかったでしょうか?

こうしたことが続くと、

「製造業は展示会に出展しても成果がない」

「中小企業ではムリ」

ということになってしまいます。

どこに問題があるのでしょうか?

今すぐ客とそのうち客

まず、自分の場合で考えてみましょう。

あなたが展示会で面白いものに出会って、ブースで説明を聞いてとても関心を持ち、資料ももらいました。

それでは、あなたは後日その会社に電話をかけるでしょうか?

もしあなたがすぐにその製品を欲していれば、そうするかもしれません。

同様に展示会で出会ったお客様が、購買担当者で新しい発注先を急いで探しているのであれば、電話はかかってきます。

しかしお客様が設計や生産技術だったら、今はあなたの会社の技術やサービスを採用するタイミングではないかもしれません。では、いつ必要になるかというと、お客様自身もわかりません。

私は、前者を「今すぐ客」、後者を「そのうち客」と呼んでいます。

今すぐ客とは、すでにニーズが顕在化しているお客様です。

欲しいものははっきりしているので、お客様は複数の会社と比較します。当然ですが、価格は重要な要素です。

そのうち客とは、ニーズがまだはっきりしていないお客さまです。課題が漠然としている、あるいは課題ははっきりしているけどよい解決策がない、このようなお客様です。

解決策がないお客様の課題をあなたの会社の技術やサービスが解決できれば、お客様の優先順位は価格よりも、その技術やサービスの内容になります。

つまり価格は二の次にすることができます。

そして、採用に当たり価格を比較されたとしても、あなたの会社の立場は非常に有利になります。なぜなら自分たちが最も得意なやり方で解決策を提案するからです。比較される会社は、そのやり方に合わせなければなりません。これが解決策を最初に提案するメリットです。

今すぐ客への対応

とはいえど、有望なお客様がすべて「そのうち客」とは限りません。

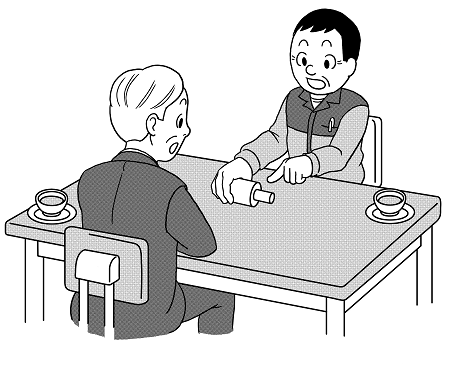

現在ある課題で困っていて、あなたの会社の技術やサービスがうまく解決できる場合もあります。そのようなお客様にブースで出会った場合、つまり「いきなりヒット!」となった場合、お客様の熱を冷まさないように、会場ですかさずアポを取っておきます。

すでにブースで強い関心を持っていただいた場合、お客様の頭の中に具体的な導入イメージがあるかもしれません。強い関心がある間に、次の訪問の約束を取付けて、スムーズに次の段階に商談を進めていきます。

ところが展示会が終わって時間が経ってしまうと、お客様の熱が冷めてしまいアポが取りづらくなります。

では、そのうち客は見込がないでしょうか?

見込があるとすれば、どのような対応が必要でしょうか?

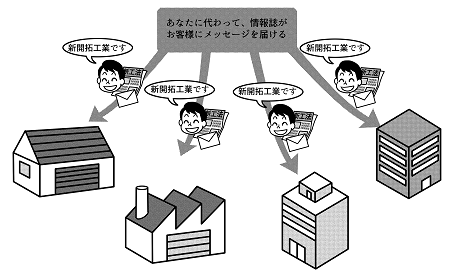

そのうち客には、忘れられない工夫

そのうち客は、今すぐ課題を解決しなければならない状況にありません。彼らは大抵、目先の業務に忙しく先送りできるようなことはすぐに手をつけません。そして次の開発に取り組む時、慌てて放っておいた課題に取り組みます。その時にあなたの会社の存在を思い出してほしいところです。

そのためにはしなければならないことは、忘れられない工夫です。

せっかく展示会であなたの会社の技術やサービスに関心を持っても、忘れてしまっては引き合いにつながりません。展示会では、お客様は一度に非常に多くの情報に接します。あなたの会社の情報は、お客様にとっても、多数の情報の中の一つです。あなたの会社のことを他の会社の情報よりも、強く心に刻んでもらいたいところです。

そのために、前に述べたように

「ブースで展示物を触ったり、操作したり体験して印象付ける」

「詳しい資料を渡したり郵送する」

「加工サンプルなどを渡す」

などの方法があります。

サンプル

私がお勧めするのは加工サンプルです。それも実用性のないただのサンプルが良いです。なぜならサンプルはお客様の引き出しに何年も入っていて、それを見るたびにお客様はあなたの会社の存在を思い出すからです。

礼状

展示会が終了したら、礼状を出すことをお勧めします。受注を増やすことが礼状の目的であれば、その効果は限られています。しかし、あなたの会社のことを再び思い出し、忘れられないようにするためであれば、効果はあります。なぜならブースを訪問しても、後日礼状を出す会社は少ないからです。

もしあなたが展示会に行ったとき、訪問したブースののうち何社から礼状が来るか調べると面白いです。礼状が来るのは、大抵5%、20社に1社程度です。つまり礼状を出すだけで、あなたの会社はお客様の心の中で、5%に入るのです。それだけ強く印象に残ります。

ちなみにこの礼状の方法ですが、郵送でも電子メールでもOKです。ハガキは、まず読んでもらえるのと、ちょっとした情報を乗せておくと、捨てられにくい利点があります。封書であれば、別の資料など追加情報も送ることができます。ただし、その分手間と費用が掛かります。

電子メールは、一斉配信できるので手間がかからずコストもかかりません。ただし、メールはジャンクメールも多いので、読まれずに削除されてしまうこともあります。できれば、ただのお礼メールよりは、メールに追加情報を乗せて、見てもらえるようにします。

情報発信の目的は不安の解消

B to Bのビジネスでは、双方が長期的な関係を構築する必要があります。そのためお客様もこの会社は「長期的に付き合うことができる会社なのか」見極めようとします。それは皆さんの会社に対する不安の裏返しです。従って、情報発信の目的はこの不安を払拭です。

まずはホームページで自社の所在地、資本金、従業員数などの事業規模を発信します。

かつて開発していた時、展示会で面白い技術を持った会社があり、その後打合せを重ねて製品を発注しました。何度も打合せして担当者も良く知っていましたが、実はその会社を訪問したことはありませんでした。その後、その会社が品質上の大きな問題を起こし、その時初めて5人の会社だったことが分かりました。それ以降、新規採用する場合は、必ず相手の会社を実際に訪問して品質管理体制や技術力を確認するようになりました。

ホームページのない時代は、会社の情報は、帝国データバンクのような調査会社から調べるか、実際に相手から確認するしか方法がありませんでした。今ではホームページがありますから、お客様はあなたの会社の姿を容易に調べることができます。

従って展示会で新規開拓するのであれば、会社のホームページは必須です。

もしホームページのデザインが古かったり、情報の少なかったりした場合は、直しした方がよいです。お客様は相手が安心して取引できる会社かどうか、ホームページの情報を参考にします。できれば無理に背伸びをせず会社の等身大の姿を表すと良いです。

スモールステップで不安を解消

このようにBtoBで新しい会社と取引するためには、相手が長期的な取引関係を築くことができる相手かどうかをお客様は判断します。その際に、お客様の不安を解消するような情報を提供することが重要です。

人間の心理として、

何かをして、「得をすること」よりも、

「損をすること」の方を強く嫌います。

つまり、お客様にあなたの会社の技術やサービスを導入してもらうには、お客様が損をしないこと、つまり問題ないことを理解してもらわなければなりません。

そのために以下のような情報を提供します。

- 自社の技術やサービスが本当にお客様の課題を解決できることを示す資料(自社の技術の良さを示す根拠、論理的な説明やデータ)

- 自社の技術やサービスの導入事例とお客様の声

導入事例はできれば大企業と中小企業を両方載せます。大企業が導入していれば、お客様にとって安心につながります。お客様が中小企業の場合、中小企業が導入していれば自社にも合っていると思います。なぜなら、大企業が導入している技術やサービスには、ハイスペックすぎて中小企業が導入しても合わないからです。

また情報発信として、自社の社内報的なものを送ることもあります。あるいはお客様用にニュースレターとして、自社の社員さんのパーソナルなことや社内行事を載せることもあります。

しかしこういった内容を面白がって読んでくれるお客様は良いのですが、「自分に関係ないこと」と思われれば、次からは読んでもらえなくなるリスクがあります。

忙しい設計や生産技術などの技術者にPRするには、私は専門的な情報を送った方がよいと思います。

《お知らせ》

弊社では、初めての出展から受注まで、中小企業が展示会を使った新規開拓のノウハウをわかりやすく書いた「中小企業の展示会マニュアル」を出版しました。

詳細はこちらをご参照ください。

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント