展示会には専門分野・異業種交流・地方の3種類があり、目的と費用対効果を考慮した選択が重要です。特に地方展示会は練習台として活用し、費用対効果は名刺獲得数だけでなく、その後の受注による粗利で判断することが必要です。

展示会を活用した新規開拓について、

売上1/3からの大逆転!展示会の活用 その1 展示会のメリット

売上1/3からの大逆転!展示会の活用 その2 人をひきつけるもの

売上1/3からの大逆転!展示会の活用 その3 ブースに来てもらうために用意すべきもの

売上1/3からの大逆転!展示会の活用 その4 ブースでの行動

売上1/3からの大逆転!展示会の活用 その5 展示会終了から受注までの行動

で述べてきました。

今回は、展示会の種類と特徴、そして展示会出展の費用対効果についてです。

展示会の種類

展示会は地方都市での展示会から、東京で開催される大規模なものまであります。

この展示会を内容で分類すると以下の3つになります。

- 専門分野の展示会

- 異業種交流的な展示会

- 地方の展示会

以下にそれぞれの特徴を述べます。

1. 専門分野の展示会

機械、電気、食品など様々な業界で、1年に1回業界の主だった企業が集まる展示会が行われます。

こういった展示会は、情報収集のために多くの関係者が来場します。その一方、業界以外の方はほとんど来ません。(当たり前ですが、平日に仕事に関係ない展示会にわざわざ行く人はそんなにいないと思います。)

従って、お客様をその業界の企業に絞っている場合、出展すればとても効果の高い展示会です。ただしニッチな分野の展示会では来場者数はぐっと少なくなります。しかし来場者はその業界に限られているため、有望な見込み客に出会う確率は高いです。

例えば、特に業界を絞っていない異業種交流的な展示会に来場する3万人の来場者数と、特定の業界に絞った展示会に来場する5千人では、後者の方が自社の見込み客に出会う確率は高くなります。

ただしこういった専門分野の展示会は、出展料が高い傾向にあります。一番問題なのは、大抵は東京など首都圏で開催されることです。まあ全国から来てもらおうと思えば、東京になってしまうのは仕方がないのですが。

地方の企業にとっては、東京の展示会は出展の大変さと、その後のフォローの大変さという難点があります。

2. 異業種交流的な展示会

ビジネスマッチングや企業同士の出会いの場として行われる展示会で、多くは国や行政機関が主催します。メッセ名古屋は、古屋商工会議所が主催する日本最大の異業種交流展で来場者数が毎年6万人を超えます。

また東京で開催される新価値創造展は、中小企業庁 (国) が主催する中小企業のビジネスマッチングや販路開拓のための展示会です。国が主宰するため出展料は東京しては高くありません。

こういった展示会は、幅広く来場者を集めるため、自社にとって有望なお客様の数は、専門分野の展示会ほど多くありません。

それでも来場者数が多ければ、数でカバーすることができます。

またリードエキジビジョンなど民間の企業が主催する展示会「機械要素技術展」「インターネプコン」は、商談やビジネスマッチングを目的とした展示会ですが、異業種交流的な展示会よりは専門的な展示会です。そのため有望なお客様に出会う確率は高いといえます。

最近は、展示会での新規開拓に力を入れる企業が増えて、民間企業が展示会をビジネスとするようになってきました。

こういった展示会は専門的なセミナーや講演会を開催し、大手企業や専門分野の技術者の集客に力を入れています。顧客企業のキーマンと接するチャンスがあります。その反面、ブース出展料は高めです。

3. 地方の展示会

地方自治体や地方の商工会議所が主催する展示会です。

これらの展示会は、集客が数千人規模で来場者も大半が近隣の市町村の企業です。

中には企業の社員より、近隣の自治体や支援機関の関係者方が多い展示会もあります。私も仕事の関係で見学に行くことがありますが、来場者を見ると大抵どちらなのか分かります。

こういった展示会は、そもそもターゲットとなるお客様がほとんどいないため、出展しても「魚がいない釣り堀で釣りをする」状態になってしまいます。

経営者の中には、初めて出展した展示会がこういった地方の展示会だったので「展示会に出てみたけど、何の成果もなかった」と言う方もいます。

実は地方の展示会、お客様を獲得するというよりも、大きな展示会に出展する前の練習台と考えた方がよいです。中にはそのように公言している主催者もいます。つまり地方の展示会で展示の仕方や運営のやり方を学んで、東京の展示会に出展すれば失敗が少なくなります。地方の展示会は出展料も高くないので、そのための練習台には適切です。

展示会の出展費用

では展示会の出展費用はいくらぐらいなのでしょうか。

以下の表に過去の展示会の来場者数と出展費用の例を示します。

【代表的な展示会の来場者数と出展費用】

| 展示会名 | 来場者数 | 場所 | 出展費用 (1小間) |

| JIMTOF2016 日本国際工作機械見本市 | 18万人 | 東京 | 38.8万円 |

| FOODEX JAPAN 2016 国際食品・飲料展 | 7.6万人 | 東京 | 41万円 |

| 東京インターナショナル ギフト・ショー2017 | 20万人 | 東京 | 39.9円 |

| 人と車のテクノロジー展 2016横浜 | 8.7万人 | 横浜 | 43.2円 |

| メッセ名古屋2014 | 6.4万人 | 名古屋 | 16.2円 |

| 新価値創造展2016 | 3万人 | 東京 | 10.8円 |

(出展料、来場者数は、主催発表の数字)

地方都市の展示会の場合、展示会によりますが、来場者数2,000~6,000名、出展料は3~5万円程度が多いようです。

展示会の費用対効果

出展費用など経費を考えれば、展示会は1回に数十万円から百万以上かかる活動です。

その成果は、集まった名刺と何人かのお客様からの引き合いのみです。これだけのお金をかける価値はあったのでしょうか?

実際は展示会で出会ったお客様からすぐに注文を頂けることは稀です。

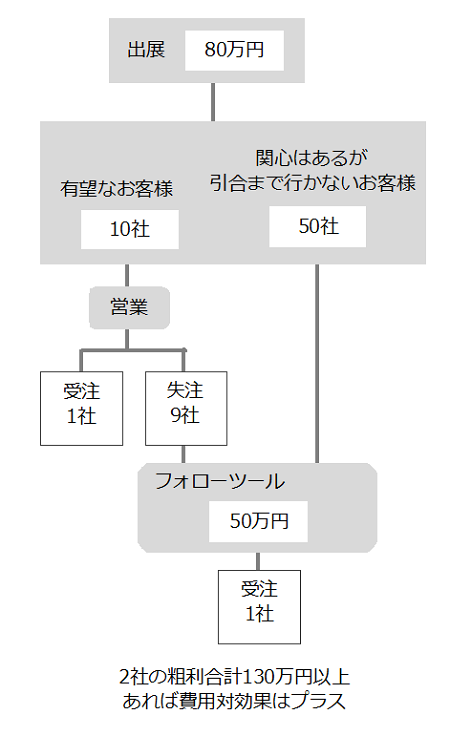

実際は以下の図のような過程を経て受注に至ります。

有望なお客様の名刺が10枚

この10社に営業して、1社から受注

この1社からの粗利が80万円以上あれば、出展の費用対効果はプラスです。

さらに

すぐに受注できる可能性は低いが関心はあるお客様50社

フォロー営業に50万円かけて1社受注

つまり費用=出展費用+フォロー営業費用

=80万円+50万円=130万円

つまり、展示会で引合のあったお客様と、フォロー営業のお客様からの合計の受注から、年間の粗利が130万円以上あれば、展示会の費用対効果はプラスです。

実際は費用対効果がマイナスでも、出展を続ける企業はあります。

なぜなら、他に有望なお客様と出会う機会はなかなかないからです。

そして積極的に新規開拓を行い、値段の合わない案件を断ることが利益を増やす最も効果的な方法だからです。

《お知らせ》

弊社では、初めての出展から受注まで、中小企業が展示会を使った新規開拓のノウハウをわかりやすく書いた「中小企業の展示会マニュアル」を出版しました。

詳細はこちらをご参照ください。

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント