AI時代に定型業務が代替される中、日本企業は終身雇用と年功序列による同質化や集団無責任が課題。ソニーがiPodを生み出せなかったように、現状に満足せず「なぜ?」を問い、問題解決へ強い意志を持つイノベーター育成と、個人が自律し専門性を発揮する「分化」した組織への転換が不可欠です。

今後、AIが様々な業務に活用されるようになると、定型化された業務はAIに置き換えられ、人はAIが苦手とする業務を行うことが求められます。オフィスではデータ入力やデータ処理、簡単な文書校正などはAIに置き換えられ、人の仕事は企画や立案、相手との交渉や調整になっていきます。このような変化に現在の人や組織は対応できるのでしょうか?AI時代の組織と人について考えます。

これまでの組織研究

組織の構成や特徴と、その経営に与える影響は、これまで経営学の中で研究されてきました。一方企業経営は、多様な企業、多様な経営者の活動です。そのため経営学という学問は、多くの人から誤解されてきました。

「経営をしたことのない学者に真の経営がわからない」

「経営学のケーススタディは我社には当てはまらない」

これは学問としての経営学と現実の経営を混同したために起きた誤解です。

経営学について

経営学は、「経営の真理法則を科学的に探究する」社会科学の学問です。科学の目的は真理を探究ですが、その法則は普遍的でなければなりません。1社に当てはまっても他の企業に当てはまらなければ法則とは言えません。

そのために経営学は経営理論を構築し、理論を元に仮説を立てます。そして多くのデータを収集・分析し、経営法則が正しいかどうかを確認します。その際、企業固有の特徴は多数のデータの中で埋没します。そのため経営理論が自社に当てはまらないことはあります。またデータ分析の結果得られた知見は過去に起きたことに対しての知見です。これから起きることはデータがないため分析できません。

そして分析の結果、経営法則が正しければ論文を発表します。経営学者は、この論文の数で評価されます。この論文は学術誌に掲載される必要があり、バーバード・ビジネス・レビューのような実務家向けの雑誌に掲載され学術業績になりません。

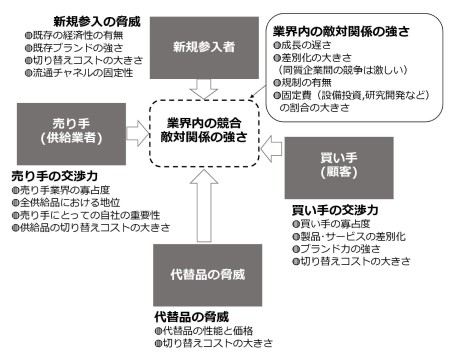

またマイケル・ポーター氏のファイブフォース分析のような実務者向けのツールをつくることも経営学者は熱心ではありません。つまり経営学者の関心は真理の追究で、研究成果が実際の経営に生かせるかは関心がないのです。

物理学のような自然科学であれば、研究者が発見した物理法則は普遍性があります。どの企業が活用しても同じ結果か得られます。しかし経営学では個々の企業の規模、業界、構成員、企業文化が異なるため、経営学の経営法則が自社に当てはまるとは限りません。

官僚制組織

企業規模が拡大し、メンバーが個々の役割を分担して業務を遂行するようになると、集団として統率が取れた行動をするために組織が必要になります。

バーナードは組織に必要な要素を以下の4つとしました。

- 共通目的

- 協働意欲

- コミュニケーション

- 意識的な調整努力

この組織の基本形をマックスウェーバーは官僚制(ビューロクラシー)組織と名付けました。これは次の特徴があります。

- 職務担当者の機能が規則によって規制されている持続的な組織体である

- 組織における職務は規定された権限の範囲内で行われる。この権限は分業化された機能を遂行するための責任権限を含み、その内容と行使は明確に規定されている。

- 上位の職位が下位の職位に命令するという階層と階層的権限体系が存在する。

- 職務の執行は文書によって行われ、文書に記録される

- 職務活動を遂行するためには専門的な訓練が必要である。

- 職務上の活動は職員の当該活動への専従化を必要とする

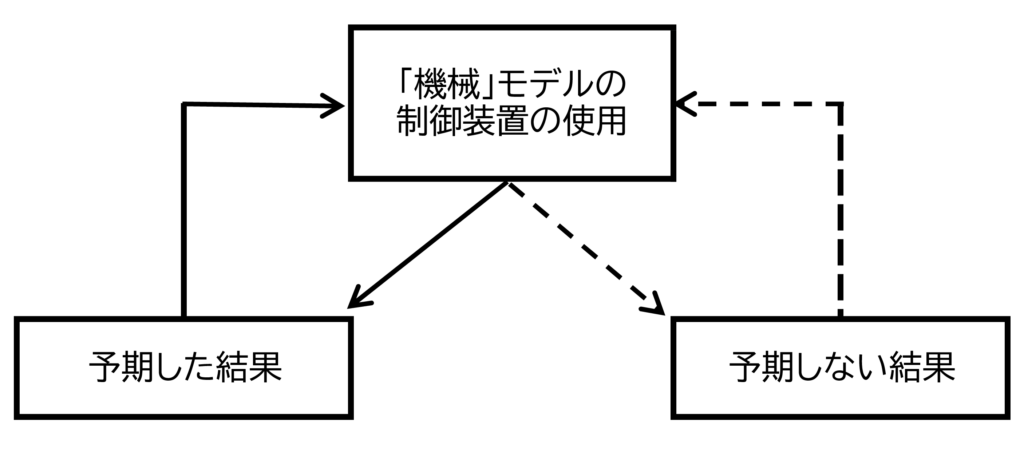

ウェーバーはこのような組織体は

「完全な発達を遂げた官僚制機構の他の組織に対する優位性は、ちょうど機械が非機械的な生産方法より優れているのと同じである。正確さ、スピード、明確さ、書類についての知識、一貫性、慎重さ、統一性、厳格な従属、摩擦の排除、物的・人的費用の節減、これらは官僚制的管理において最高度に達する。」

そして近代のあらゆる企業に取って卓越した組織体であると述べました。

このような官僚制的組織の活動をシステムとしたのがISOマネジメントシステムとも言えます。

官僚制組織のメリットは以下が挙げられます。

- 組織の成員の行動は方針、規則、手続きによって整合が取れている

- 職務が明確に規定されるので職務間の重複やコンフリクトがない

- 権威の階層(監督)があるので行動は予測できる

- 採用・使用真は専門的技能に基づいている

- 組織の成員はそれぞれの職務に専門化されているので、職務の専門的技能・知識を発展させられる。

- 人よりも役職が強調されるので組織の継続性が確保される

一方、社会学者のマートンは官僚制組織のデメリット(逆機能)について以下のように述べています。

- 訓練された無能

変化した状況においても規則に従うことしかできず状況対応できない「訓練された無能」となる

- 最低許容行動

規則が処罰を免れるための最低水準の行動を規定するため、不確実な状況や特別の努力を必要とする場合でも規則に従っておけば非難されない

- 顧客の不満足

顧客のニーズや状況が異なっても規則に従った定型業務しか行わず顧客の不満が増大する

- 目標置換

本来は目的を達成するための手段や方法を規定する規則自体が目的になってしまう。例えば特定の規則に従った結果が報償されるとその特定の規則が目的化する、規則や手続きに従わないと非難されるという恐怖、組織全体の目標よりも部門目標を優先、等により目的が変質する。

- 個人的成長の否定

効率追求のための過度の分業と専門化は個人の成長を妨げる

- 革新の阻害

効率のみを追求すると革新へ資源を提供せず、組織の目標達成よりも組織内部のパワー・地位の分配に注力する。

現代の企業組織の基本は官僚制組織であるため、上記のデメリットは何らかの形で現在の組織にも存在しています。

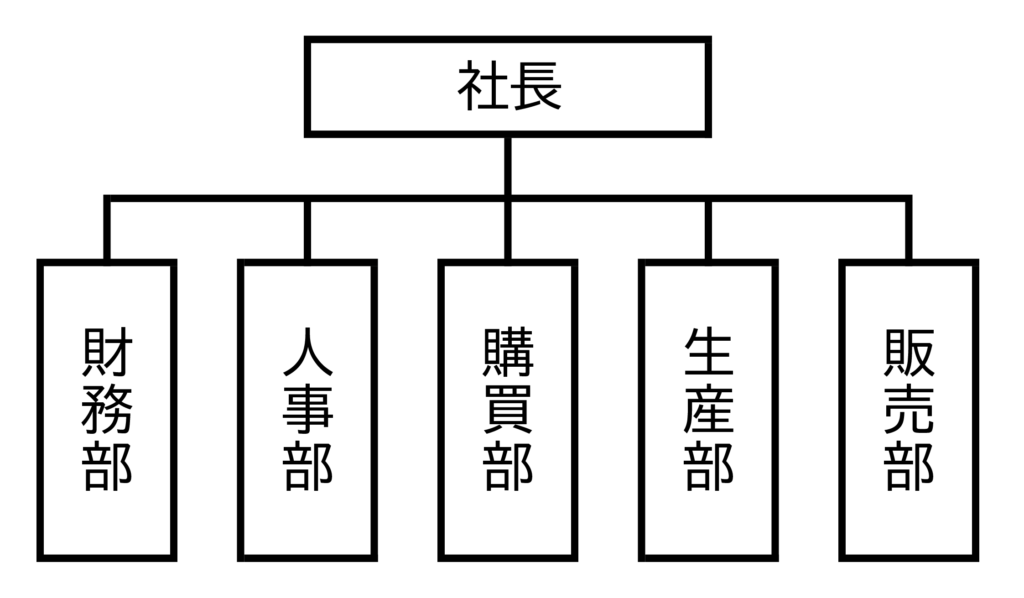

職能別組織

企業の規模が拡大するにつれて、構成員の業務は細分化され、各部門の業務を調整する必要が出てきます。そのため組織を階層化し、構成員へのコミュニケーションの円滑化を図ります。こうして業務別の組織を細分化したものが職能別組織です。総務部、生産管理部、営業部、製造部などのように業務に応じて組織化することです。

職能別組織のメリットは、分業化することで専門的経験により技術やノウハウの蓄積が容易でかつ早くなり、各々活動の効率が高まることです。

逆にデメリットは以下が挙げられます。

- 権限がトップに集中するため、トップは日常の管理活動に時間を取られ戦略の構築などの経営活動に時間が取れなくなる。

- トップに権力が集中するため、後継者育成のための訓練の機会が限られる。

- 集権的な管理によりリーダーは受け身となり挑戦意欲が低下する。その結果自分の業務に専従し、全社的な視点が欠落し、変革に抵抗するようになる。

- 業績評価は会社全体で行うため、各部門の業績を適正に評価するのが困難。

このような職能別組織のデメリットは、職能別組織形態をとる中小企業でも見られます。

AI時代に求められる人材

なぜソニーにiPodができなかったのか?

これからはAIやITが人の能力を補い、人の能力は向上し今まで以上に大きな成果が出せるようになります。例えば、多数のデータの相関分析は、かつては地道にデータをグラフに書き、個々のデータから電卓で相関係数を求めました。今はエクセルに入力すれば瞬時にできます。

しかし、そもそも分析の方針が間違っていて、データが適切でなければ正しい結果が得られません。これからは「どれだけやったか」よりも「何を、どうやるのか」が重要です。つまり適切な目的や方法の選択、結果の適正な判断能力が求められます。

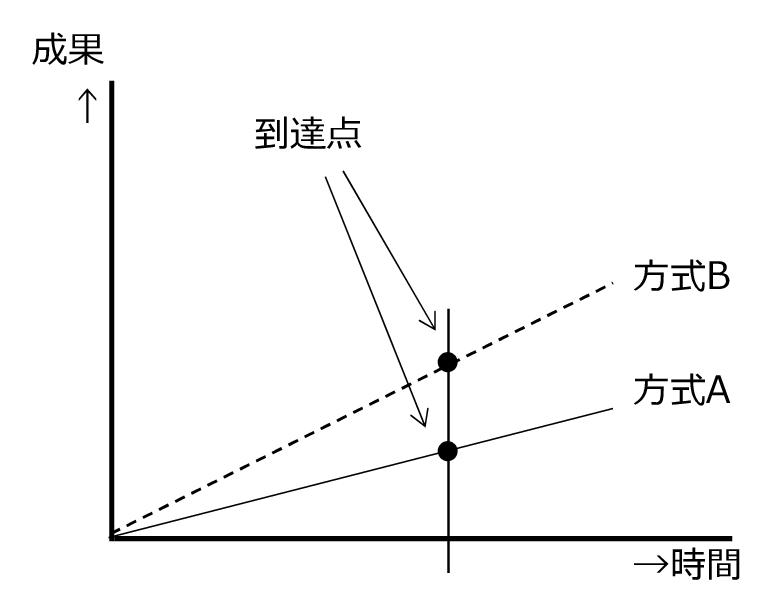

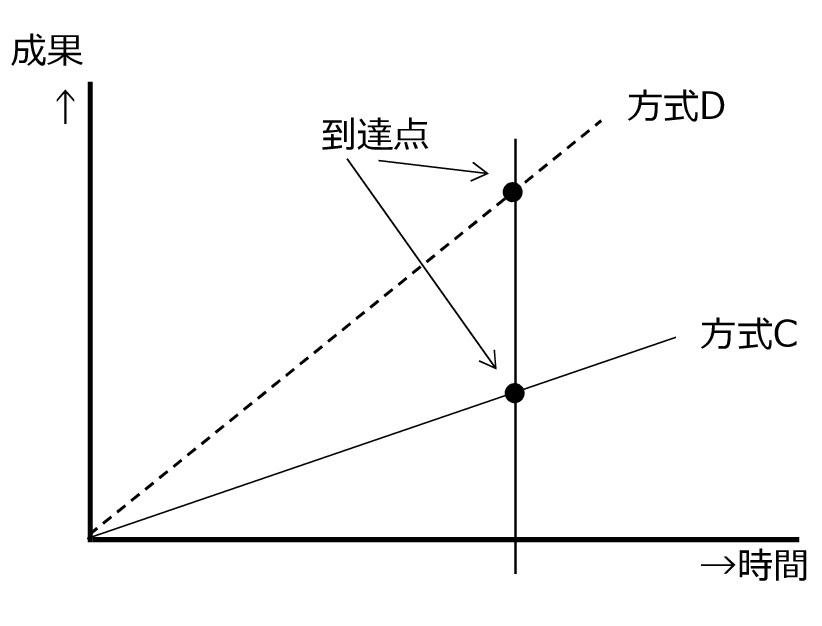

コンピュータ化、自動化以前は効率が低いため、方法の違いは大きな差にならない。労働量を投入して、効率を高めることが重要。

AI、自動化により、効率は大幅に向上。最初にどの方法を選択するかで結果は大きく変わる。

図4 どれだけやったかよりも、どうやるかが重要

アップルがiPodを発売したとき、ソニーにはiPodをつくる技術は全てありました。

なぜソニーはiPodをつくらなかったのでしょうか?

それはiPod (アップル) の核心となる質問がソニーになかったからです。それは

「音楽はデジタルなのに、なぜ聞きたい曲を瞬時に手に入れられないのか?」

という質問です。

それまで音楽はCDなどのメディアを買うものでした。しかしCDのデジタルデータはネットからダウンロードもできます。1999年にはP2Pの音楽共有ソフトNapsterが公開されました。しかしアメリカレコード協会から訴えられ、同年サービスを停止しました。

スティーブ・ジョブズは、「欲しい曲を瞬時に手に入れる」を実現するために、レコード会社と粘り強く交渉し、iTunesを使ってCDアルバムの曲をバラ売りさせました。今まで2000円以上払って、アルバムを買わなければ手に入らなかった曲が、iTunesから200円以下で手に入れることができるようになりました。iPodが他社の音楽プレイヤーのようにCDをコピーするだけなら、このようなヒットにはならなかったでしょう。

問題をつくる能力

AIが進歩しても、この問題をつくることはまだ当面の間、人間しかできません。そしてイノベーションは、現状に満足しない人間の「なぜ?」から生まれました。

「なぜ、毎日毎日書類を書き写さなければならないのか」チェスターカールソン ゼロックスの創始者

「なぜ、掃除機の紙パックはすぐにつまるのか」ジェームズダイソン

「なぜ、カビのまわりでは細菌が繁殖しないのか」アレキサンダー・フレミング ペニシリンの発見

「なぜ焼入れした後に研磨しなければならないのか」焼入れ材の切削加工で研磨レス

一方「なぜ?」がイノベーションを生み出すためには、子供のように単純に「なぜ?」と問うだけでは不十分です。強い好奇心を持って自ら問題を深く掘り下げ、解決するという強い意志が必要です。スティーブ・ジョブズが強い意志でレコード会社にCDアルバムの曲をバラ売りさせることができたのは、それまでもディズニー相手にタフな交渉を重ねた経験があったからでした。

イノベーションを創出するには、時には様々な手を使ってでも目的を達成するという強い意志が必要です。さらに組織の中でそれを実現するには、協力してくれる仲間も必要です。AI時代に企業間競争を勝ち抜くにはこういったイノベーターの育成とイノベーションを実現する体制が必要です。

(ここでイノベーションという語の本来の意味は、よく言われる技術革新でなく「新結合」です。今までにない事業と事業の組合せができれば、全く新しい価値が生まれます。例えば、AKB48は、アイドル+オタクで新たな市場を作り出しました。)

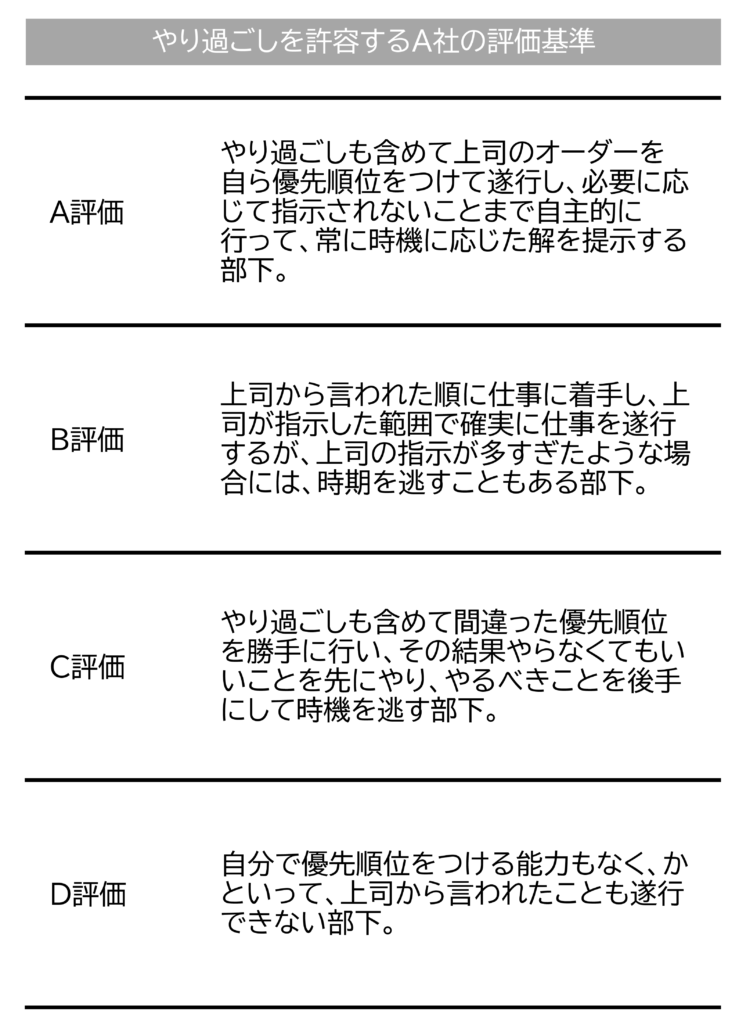

日本の組織と組織文化の問題

「なぜ?」から今までにない組合せ、製品やサービスを実現すれば、自社独自の価値を生み出します。その社員の生み出す価値は、定型業務を行う社員よりはるかに大きなものです。しかし前述のように組織(官僚制)には、人を規則に従い、定型業務しかやらない人間にする傾向があります。さらに日本企業の組織には以下の問題があります。

高度成長時代の組織

日本社会はかつてムラを単位とした共同体社会でした。農作業は村全体で協力が必要なため、時には自分の利益を犠牲にしても村のために働くことが求められました。もし村八分にあい共同体のメンバーから外されれば、その村では生きていけませんでした。

そのような強い結びつきの共同体意識は、企業にも引き継がれました。これにより企業は社員から利害や打算を超えた忠誠心や貢献を得ることができました。製造業では、大量生産だけでなく多品種少量生産でも、現場で必要なのは勤勉性と協調性です。カイゼンも従来の仕事のやり方の延長線上で「より良い方法」を求めるものです。

決して今までのやり方を否定する革新的な方法を作業者に求めていません。日本の共同体意識は高度成長期において、ある程度レベルの高い同質の人材を企業に供給し、企業の成長に貢献しました。

さらに新卒一括採用と終身雇用は、社員同士に大きな格差がつかず、その中から徐々に差がついて一部の人間が上位の職制に昇格するシステムでした。その評価には人事部が大きな権限を持ち、評価項目には協調性や忠誠心などの情意項目も重視され、組織への高い忠誠心が醸成されました。

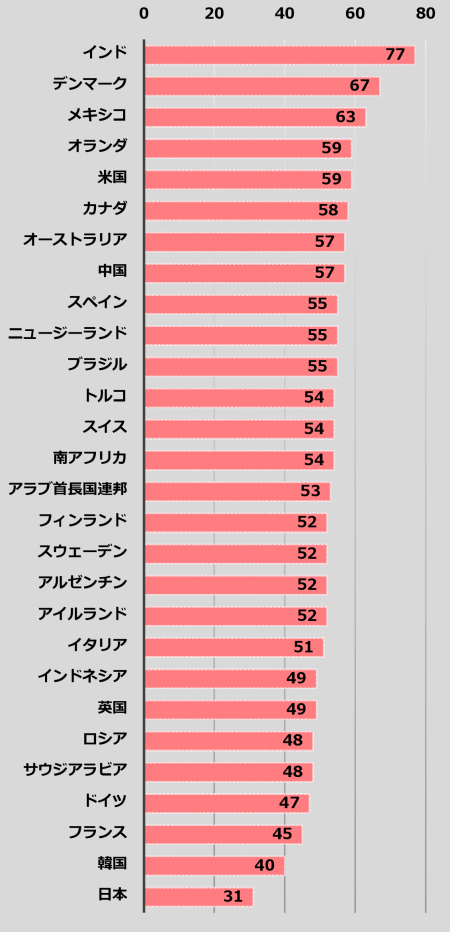

その一方、アメリカの経営コンサルタント会社が28カ国の従業員の「エンゲージメント」(仕事に対する熱意)を調査したところ、日本人のエンゲージメントは最低でした。このデータから、他国に比べても長時間労働で休みも取らず働く日本人は、自らの意志で積極的にそうしているのではないということになります。

2012/2013 KENXA Work Trends Reportより

年功序列型賃金と年功による昇格システムは、成長拡大する企業であれば維持できますが、成長がこれ以上望めない企業ではシステムとして維持が困難です。またこのシステムは、若い社員に対して仕事に不釣り合いな低賃金を強いる代わりに、キャリアを積んで子育て期に入ったときに、仕事以上の高給を約束するシステムです。従って、一つの会社に一生務められることを信用していない今の若者にとって、低い報酬で労働を強制する組織と感じます。

同質化の弊害1 集団無責任

共同体意識は社員を内向きにし、外部(社会)からの視点がなくなります。そのような意識が高くなると、上司や会社から達成困難な成果を求められた時に、組織(あるいは自分が所属しているグループ)の体面を守るためにコンプライアンスが無視されます。企業不祥事が発生した時に「仕方がなかった」という社員には、個人の責任という意識は希薄です。東芝の不正会計問題では、代々のパソコン事業部の役員は不適切な取引計上による売上の水増しを知りつつ、後任に引き継いでいました。この時、事業部の体面が重視され、個々の役員に自らの責任に対する意識はありませんでした。

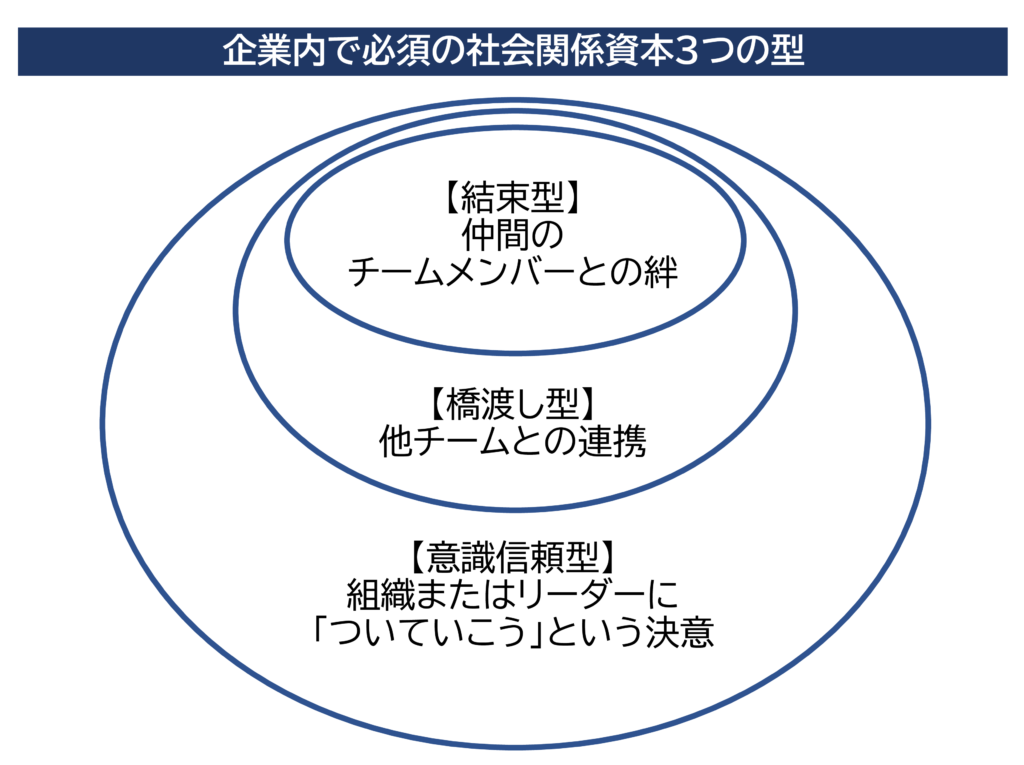

人の社会的結合の総量は一定なため、仲間どうしの結合が強くなれば、会社としての一体化は弱くなります。こうして会社の中に小さな結束集団がいくつもでき、組織がタコツボ化します。従ってタコツボ化を排除するためには、仲間どうしの結合を弱くしなければなりません。

大がかりな組織変更や人事異動で人を大きく移動させるのもひとつの方法です。逆に東日本大震災以降、企業の中で社員の団結を高めるために「絆」をスローガンに掲げるところがありますが、見方を変えればコンプライアンス違反の組織文化を助長する行為です。

(エキストリーム・チームより)

「社会的手抜き」とは、集団で共同作業を行った方が一人で作業を行う時より一人当たりの作業量が低下する現象で、作業以外にもブレインストーミングのような会議でもおきます。その要因には、以下のようなものが考えられます。

- 自分だけが評価される可能性が低い

- 努力の量にかかわらず報酬が変わらない

- 自分だけ努力するのは馬鹿らしいという心理

- 他者の存在によって緊張感の低下や注意力が散漫になるなどが起きる

フランスの農学者マクシミリアン・リンゲルマンは綱引き、荷車を引く、石臼を回すなどで実験した結果、1人の時の力の量を100%とした場合、2人の場合は93%、3人では85%、4人では77%、5人では70%、6人では63%、7人では、56%、8人では49%と低下しました。(リンゲルマン効果)

この共同体組織は、無責任さや自分たちの集団の利益を優先する体質に加えてお互いの足を引っ張り合う特徴もあります。つまり「出る杭は打たれる」文化です。企業における年功序列の仕組みは、誰かが昇進すれば、誰かが昇進できなくなるゼロサム構造です。そのため、管理職になると自分が昇進するために同僚の足を引っ張ったり、ライバルの事業部の成果が出ないように暗に足を引っ張ったりします。

実際、日本企業の社員は、職場の同僚が困っていても助けないし、ノウハウを教えようとしない傾向があります。この傾向は「相手のメリットになる事が自分のデメリットになる」という構造を解消しない限り、なくすことは困難です。

同質化の弊害2 圧力

共同体としての企業は閉じた社会で途中退職しない限り、その社会から抜けられません。その意味でムラに近いものがあり、ムラのルール、文化に従わなければ有形・無形のペナルティを受けることがあります。この見えない圧力を先読みすることが「空気を読む」ことです。そしてこの見えない圧力が様々な不祥事を引き起こしています。

2009年6月14日村木厚子厚生労働省 局長は、郵便不正事件で逮捕されました。そして2010年9月10日無罪判決が出ました。捜査の過程で検察側は検察が想定した「主犯 村木局長」というストーリーに合わせるため、証拠として押収したフロッピーディスクの日付(プロパティ)を改竄しました。この主任検事の証拠改竄という前代未聞の事件は、主任検事とその上司の元特捜部長の逮捕という結果になりました。

なぜ検事が証拠を改竄するという「あってはならないこと」が起きたのでしょうか。この検事は上司から「最低でも村木を挙げよ」という強いプレッシャーをかけられ、自らの検察のストーリーと異なる証拠が発見されたとき、真実よりも組織の体面を重んじたのでした。当時検事が語った「被疑者が言ってもいないことを調書に書くのはよくあっても、物理的な証拠が改竄するのは考えられない」、この段階で検察の内部のモラルは正しいと言えるのでしょうか。

村木氏は間違いが起きた時に軌道修正しにくい組織の特徴は

- 権力や権限がある

- 正義のため、公のために仕事をしているとプライドがある

- 機密情報や個人情報を扱うなど情報開示が少ないため、外からのチェックが入りにくい

この3つを挙げています。

そして財務省、防衛相、検察、警察などはその典型であり、マスコミや教師、医者などの先生と呼ばれる人たちも危険と指摘しています。こうした組織は性格上「建前は守らなければならない」、「失敗や間違い許されない」という意識になりがちで失敗や間違いを認めることができず、無理を重ねます。

逆に失敗や間違いを認めれば、大きな問題になる前に被害を最小にすることができます。このような失敗や間違いを認めることができない組織は、企業の中にもあるのではないでしょうか。

生産性低下の原因

海外に比べて日本のホワイトカラーの生産性が低い原因の一つは、管理職の職務と成果があいまいなためです。自らが優先して取り組まなければならない業務やミッションがあいまいなため、目先の雑用や会議に時間を費やし、付加価値を生み出していません。特に大部屋形式のオフィスでは、管理職のところに部下が次々と来て決済や相談するため、自らの業務に集中できません。この重要な業務は大抵頭を酷使するため集中力も必要です。それに対して雑用は頭を使わずにでき「仕事をした」気分になります。

それぞれの職務において重視すべきこと、達成すべきことが明確でないため、仕事の配分が適切にできない社員もいます。特に完璧主義者の場合、雑用も一生懸命取り組んで、その結果重要な仕事が間に合わなくなります。これも共同体組織の中で「頼まれたこと」が断れない状況が原因です。

成果主義と分化

同支社大学政策学部教授 太田肇氏は、これらの問題を解決するためには日本企業に「分化」が必要だと述べています。分化とは「個人や組織が集団、あるいは他人から、物理的制度的、もしくは認識的に分けられること」を指し、職場での仕事の分担を明確にしたり、給料や昇進に差をつける弱い文化や、企業飛び出して独立する強い文化などがあります。

具体的にはメンバーが担当する仕事とその成果を明確にし、担当した仕事はプロフェッショナルとして責任を持って遂行することで、フリーランスに近い意識で仕事をすることです。この分化のメリットを以下に述べます。

やる気の天井が取れる

- 仕事の分担を明確にし、裁量権を与えることで、本人の努力・能力により成果がでれば、達成感、自己効力感が得られます。

- 試作モデルを制作しているA社では、社内独立制度を導入し製造の社員を雇用から独立自営に切り替えました。これにより彼らの個人所得は1.4倍になり、生産性は単価の下落を考慮しても3倍に上がりました。制度導入後は中高年も新しい機械の操作を積極的に習得するようになりました。生産に影響のない雑用をできるだけ減らすようになったことも影響しています。

異質なチームワークが生まれる

- それぞれの得意分野の異なる専門的な人材がチームを組むことで、各自の能力を生かして今までよりも高い成果を出せます。メンバー同士がプロフェッショナルとして認め合い、チームの目的の達成のために協力することで、均一なチームよりも高いパフォーマンスを発揮します。

無責任型不祥事がなくなる

- プロフェッショナルとして、複数の企業を渡り歩くようになると、組織のために起こす無責任型不祥事がなくなります。そのようなことをすれば自分のキャリアにキズが付くからです。ソニー生命やプルデンシャル生命では保険営業の担当を個人事業主として独立させています。また福島県三春町では「個人担当・個人責任制」を取り仕入れ、仕事の分担表を全戸に配布しました。

一方で分化することで、組織のメンバーがバラバラになり統一された行動が取れなくなるのではないかという心配があります。ところが太田氏はむしろ分化することで新たなつながりが生まれ、人間関係が改善されると言います。

自律

- 自分の意志で行動できるようになることで、むしろ他人とつながりを持とうとする傾向が出できます。一人一人の分担が明確になり必要な権限が与えられれば「やらされ感」がなくなり、仲間を助けようという余裕が生まれます。

人間関係の改善

- 閉鎖的な集団を解消し、濃密すぎる人間関係を薄めることでむしろ人間関係が改善されます。

功利的な動機と他人への貢献

- チームでまとまって行うと「社会的手抜き」により全体の成果が低くなります。

- 一方個人が分化していれば、結果は一目瞭然なので手抜きが起きなくなります。また他人を助けることで見える形で貢献すれば、相手からも感謝されるので積極的に応援するようになります。また見える形にすることで功利的なメリットがなくても、他人へ貢献したいという意欲が生まれます。

欧米の組織と組織文化の問題

太田氏によれば日本組織の問題点は、分化が不十分な点にあります。それでは各自の職務が明確に分化し雇用者との間に契約を取り交わしている欧米の組織には、このような問題はないのでしょうか?ハーバード・ビジネス・レビュー編集部の「組織能力の経営論」よりアメリカの組織の問題点を述べます。

成果主義の功罪

欧米の企業でも過剰な成果主義は負の側面をもたらしています。その結果、自分や会社の成果を出したいと思うあまり、倫理、法的な境界線を踏み越えたりするケースが出ています。これは利己的な理由でそうなる場合もありますし、社内での圧力から起きる場合もあります。

フォルクスワーゲンは世界最大の自動車メーカーになるために経営トップは強気な売上目標を立て、中間管理職はその期待に無条件に応えなければなりませんでした。ディーゼルエンジンの技術者は、廃棄物と燃費の相反する現象を技術的に解決できず、不正なソフトウェアという手段を取ってしまいました。

その結果、不正に関与した技術者数名、CEOを含む経営陣の多数が解雇、及び辞職しました。この結果を招いたのは「横暴」とも言われたフォルクスワーゲンの厳しい企業文化にありました。

防衛的思考

コンサルタントは専門職として高い教育を受け、会社の業績向上には強い意欲を持つ人たちです。コンサルタントは、クライアントが業績を改善するために以前と違った方法でどのように仕事を進めていくのかを指導する立場にあります。そのため自らの組織の変革にも協力的であると考えられました。

あるコンサルタント会社が自社のチームの業績を高めるために変革を起こそうとするとコンサルタント自身が最大の障害となりました。あるプロジェクトの成果を高めるためのヒアリングをしたところ、コンサルタントたちは自分たちのことは棚に上げ、成果が出ないのはクライアントに一方的に非があると主張しました。

こういったコンサルタントの自己防衛思考的な言動は、高い学歴が災いして失敗や失意に陥る経験が不足していたためでした。成功への高い意欲は失敗への大きな不安や達成できない時の恥や罪の意識の裏返しだったのです。

情報の歪曲

売上数十億ドル(数千億円)のある企業は、ある製品の損失累計が1億ドル(100億円以上)に上り、この製品から撤退すべきと判断しました。実は6年前に5人の社員がこの製品の重大な問題に気付いていました。工場主任の3人は、日々直面する生産トラブルの解決に多額の費用がかかっていることを知っていました。2人のマーケティング担当者は、この費用を価格に転嫁すれば市場競争力は失われることを知っていました。

では、なぜこの情報がトップ伝わるのに6年もかかったのでしょうか。実は彼らは悪い情報を上司に伝えていました。しかしこの会社は悪い情報は歓迎しないため、彼らの上司は自分たちの上司ががっかりしないように長い資料を作成しました。その資料を受け取ったミドルマネジャーは報告書に改善策を入れ、明るい材料を付け加えるように指示しました。

さらにミドルマネジャーたちは情報を小出しにし、さらに資料の中身を大幅に割愛して、自分たちに直接火の粉がかからないようにしました。経営陣には断片的な情報しか入らず、問題の深刻さは伝わらなかったため、経営陣はこの製品を継続することを表明しました。現場のマネジャーは、このような悲惨な事態になっているのになぜ経営陣が続けようとするのか理解できませんでした。そのため資料を作成することに消極的になり、警鐘を鳴らすことも控えました。

組織文化

組織が活性化するかどうかは、公式な組織形態だけでなく、集団が持つ非公式な組織、組織文化によるものも少なくありません。組織文化は創業者の考えや理念、パーソナリティによってつくられ、仕事のやり方を通じて社員間に共有されていきます。その過程で組織文化が合わない社員は去り、組織文化はさらに強化されます。

DVDレンタルから現在は動画のストリーミング配信を行っているネットフリックスは、自社の企業文化を記した通称「カルチャーデッキ」を新入社員に読ませています。そこには社員に自由と裁量権を与える代わりに高い水準のパフォーマンスを求めることが記されています。かつて経営が苦境に陥った時、社員の3割を解雇せざるを得ませんでした。しかし残った社員だけの方が事業の効率が高まり高い成果を出すことができました。そのことからネットフリックスは社員により卓越したパフォーマンスを求める文化になりました。

ある研究ではチーム内での1年間のメールの数を調べてメンバーの結びつきの強さと売上の関係を調べました。その結果、結びつきが薄いチームは結びつきが強いチームに比べて業績が悪い反面、結びつきが強すぎても業績が低下することが分かりました。人間関係の絆が強すぎると行動に時間がかかり、チームの成績よりもお互いの関係の方が重要になるためでした。

さらに緊密な絆は、仲間が不適切な行動、倫理的に間違った行動をしている時、かばい合いを生む可能性があります。実際、集団に対する高い忠誠心があると、不都合な真実や非道徳的な行動をさらしたがらなくなることが研究で指摘されています。さらに過剰な人間関係の重視は「身内」と「部外者」を分け、他人を排除するようになります。

アリババのジャック・マーは、いくつかの事業を失敗した後、アリババを創業し、現在は社員数3万8千人という巨大なEC企業を達成しました。強い野心を持つジャック・マーは同じような起業家精神を持った人材を採用してきました。社内では長時間熱心な議論を戦わせることが奨励され怒鳴り合いも辞しません。

過去にアリババにいた人物はアリババについて「アリババにいるのは文明人ではない。ルールに沿っておしとやかに試合をする選手たちではない。望むことを何でも追いかける、極端で過激な人たちだ。会議が終わって出てくるときは誰もが叫びすぎて顔が真っ赤になっている。それがこの会社での会議のやり方だ。声を張り上げて強烈にやり合う。」と述べています。

これから必要な組織とは

これからAI時代にどのような組織が必要となるでしょうか。その切り口を以下に述べます。

年功序列の破綻

適切な評価に賃金まで入れると、若い人に相対的に低い賃金を押し付ける年功序列賃金は、ひとつの企業に定年まで雇用されること信じていない若者たちには受け入れられません。さらに年功序列と新卒一括採用は、最初に入った会社に留まることが収入や待遇面で有利となるため、なかなかやめられずパワハラ、セクハラの温床にもなっています。また年功序列は賃金だけでなく、仕事の裁量権にも及び、若い人、キャリアが浅い人は限られた仕事しかやらせてもらえません。

しかしAI時代、年功を積んだ社員が「問題を考えられる」「適切な目的や方法の選択できる」とは限りません。能力を持った社員により付加価値の高い仕事をするためには、年功以外の新たな組織形態が必要です。そのひとつが分化かもしれません。

分化の実現

分化の意図するところが、プロフェッショナルとして自立した職業人の集団であれば、組織の中で業務内容を分化しただけで十分だろうかという疑問があります。組織に属して賃金や立場が保証された立場と、独立したフリーランスでは意識に大きな違いがあるからです。

一方、仕事の分化が進むと、それを統括する管理者の業務は増加します。これまでの組織は部下が仕事だけでなくそれに派生する雑用や調整業務も行うため、管理能力の不十分な管理者でもチームは成果を出すことができました。しかし各メンバーが専門職として分化した場合、各メンバーを効率よく業務ができるようにマネジメントしなければ十分な成果を出せません。管理者には真のマネジャーとしての管理力が問われるようになります。

プロフェッショナルということ

自立したプロフェッショナルを組織してチームにする場合、従来の共同体の組織のように共通の認識や暗黙の了解、例えばあうんの呼吸で仕事を進めることができなくなります。そして組織文化もこれまでとは大きります。

また社員にも相応のプロフェッショナル意識が求められます。業務の時間管理や仕事の成果に対して、品質や納期の管理が求められます。

一方で現在の労働法は、高度成長時代の働いた時間だけ成果が出て、それに対して報酬を支払う考え方です。AI時代に入り、時間をかければ成果が出るわけではありません。今後は社員の報酬を決めるのに時間に変わる別の指標が必要となります。一方で労働者は雇用主に対して立場が弱く、必要な部分は法で守られる必要があります。それらを両立する新たな仕組みがこれから必要になるでしょう。

参考文献

「経営管理」 野中郁次郎 著 日本経済新聞出版社

「ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学」 入山章栄 著 日経BP社

「日本型組織の病を考える」 村木厚子著 角川新書

「なぜ日本企業は勝てなくなったのか 個を活かす『分化』の組織論~」 太田肇 著 新潮社

「組織能力の経営論」ハーバード・ビジネス・レビュー編集部 ダイヤモンド社

「エキストリーム・チームズ」ロバート・ブルス・ジョー 著 すばる舎

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント