中小企業にとってイノベーションは自社で起こすだけでなく、市場の変化を察知し、既存事業の急な消失に備える上で重要です。本稿では過去の事例を交え、イノベーションの本質、アイデアの生み出し方、模倣者の戦略、そして市場変化への対応の重要性を解説します。

中小企業、製造業の今後の経営を考える上でイノベーションが重要なのは、自社がイノベーションを起こすという意味ではありません。イノベーションにより今までの市場が急激になくなってしまうことがあるからです。その結果、自社の主要取引先の事業が減少すれば、自社の存続にかかわることもあります。

そこで弊社では、

ブログ 製造業の経営革新 ~30年先を見渡す経営~

経営勉強会 未来戦略ワークショップ

などで度々イノベーションを取り上げています。

そこで本コラムでは、それまでの記事をまとめて、イノベーションとは何か、日本企業のイノベーションの例、画期的なアイデアとそれを実現する方法、そしてイノベーターを脅かす模倣者の戦略などについて述べます。

絶好調だった時に感じた危機感

10万分の1グラムの歯車で有名な愛知県の樹研工業株式会社は、創業者の松浦会長が東北に出張に行った際、新幹線の隣に座った外国人から携帯電話事業のことを聞きました。まだバブル崩壊前、日本の電機メーカーが絶好調だった頃です。携帯電話をきっかけに欧米の家電業界に興味を持った松浦会長は、現在欧米の家電メーカーがどうなっているのか調べました。

その結果、RCA、GE、フィリップスなど名だたる電機メーカーが続々と家電から手を引いていることが分かりました。すでに家電は人件費の安い新興国へ生産拠点を移していたし、そもそも大企業が儲かる商売でなくなっていました。

当時、樹研工業の顧客の大半が家電などの弱電メーカーでした。危機を感じた松浦会長は、時計の駆動部に使う小型のプラスチック部品のサンプルを展示会に出展しました。これが功を奏して、時計メーカーからの受注が増えて、家電の比率を減らすことができました。

その後、急激な円高により家電メーカーは一斉に工場を海外に移転、家電の下請けの中小企業は大幅な受注減少に見舞われました。間一髪で樹研工業は間に合いました。

1980年代の急激な円高は、多くの日本企業が海外に工場を移転し、国内産業の空洞化が急速に進行しました。

過去の事業環境の変化

このような産業構造の変化は過去にも何度もありました。戦後、日本が成長するためにはまず鉄鋼、化学、発電などのインフラの充実が不可欠でした。そのため、重工業、化学工業の振興が国策として進められました。

工作機械の名門 池貝鉄工

工作機械の名門池貝鉄工(現在、株式会社池貝)は、発電所などの大型部品を切削加工する機械を得意としていました。しかし産業の主流が、重工業から自動車や家電などに代わったことと、コンピューターを使ったNC工作機械への転換に乗り遅れ、経営が悪化し、2001年に東京地方裁判所に民事再生を申請しました。

一方、近年はデジタル技術の発達により、既存製品が短期間で市場を奪われるケースがあります。その顕著な例が、カメラのデジタル化です。

本業消失の危機 富士フイルム

1975年コダックが世界で初めて実現したデジタルカメラは、ソニーが1981年に「マビカ」を発売、1994年にはカシオが「QV10」を6万5千円で発売するなど、各メーカーが開発に取り組んでいました。

しかし画質はフィルカメラに及ばず、価格も高価なため普及は限定的でした。写真フイルムの分野でコダックと世界を2分していた富士フイルムの社内でも、

「デジタルカメラは、フィルカメラには及ばない」

「フイルムはあと10年持つのではないか」

といった楽観論がありました。

しかし1999年から市場は急速にデジタルカメラに置き換わっていきました。この急激な変化に、富士フイルムはなんとか対応し、事業分野の転換に成功しました。

変化への対応について、池貝鉄工と富士フイルムについては、以下のブログに書きました。

「変化への対応 工作機械の名門 株式会社池貝の変遷と富士フイルムを襲ったデジタル化」

ゲームのルールが変わる危機

一方、ビジネスのルールが変わると今まで強みとしてきたものが生かせず、苦境に陥ることがあります。

1970年代のオイルショックによりガソリン価格が上昇し、アメリカでは車はそれまでのパワーと大きさから、燃費へと顧客が重視する点が変わりました。これにより燃費のすぐれた日本車の輸入が急拡大しました。

ゲームのルールが変わる、コモディティ化

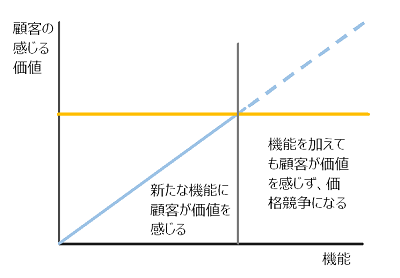

同様にゲームのルールが変わる例として「コモディティ化」があります。コモディティ化が起きると、性能において商品を差別化することが難しくなり、価格競争が激化します。

コモディティ化は、液晶テレビ、パソコン、そしてスマートフォンにも起きています。このコモディティ化について、以下のブログに書きました。

コモディティ化で生じる価格競争の激化「価格戦争」

一方、最初からキャッチアップ戦略を取る中国企業は価格という武器を積極的に生かして戦いを挑んできます。これは価格競争でなく、「価格戦争」と呼ぶべきものです。

この中国企業の価格戦争については、以下のブログに書きました。

「薄型テレビ、半導体…、負けるべくして負けている!! 価格戦争という戦いを知らない日本企業」

周到に用意された日本の価格戦争の例

この価格戦争は、過去には日本でも起きています。それは周到に用意されたものでした。二輪車市場シェア2位、万全の財務体質のトーハツがなぜ短期間に苦境に陥ったのか、以下のブログに書きました。

「なぜ、万全の財務体質のトーハツが倒産し、ホンダが飛躍したのか?」

自動車はコモディティ化するか

一方、自動車がコモディティ化しないのは、自動車はオーナーのステータスを表すからです。その点で自動車はロレックスなどの腕時計と同じ要素があります。

つまり機能だけでなく、ブランド価値の要素があります。しかしこれが自動運転かつカーシェアが主流になれば、どうなるでしょうか。この自動運転とコモディティ化について、以下のブログに書きました。

「自動車は本当にコモディティ化するのか、その時、日本の自動車メーカーに競争力はあるのか?」

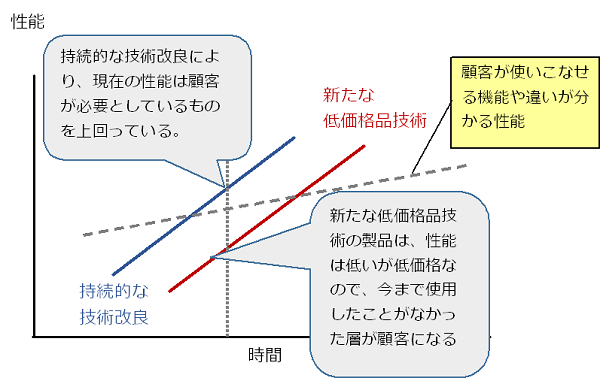

イノベーションのジレンマ

コモディティ化する最大の原因は技術の進歩です。技術の進歩により、製品の性能が顧客のニーズを「追い越してしまう」と、性能で差別化できなくなります。

そのうち、現在の製品よりも性能の低い、それまではライバルたり得なかった製品でも顧客にとって使えるようになります。こうして、それまではライバルみなされなかった製品が強力なライバルとなり、既存の企業を追い落としていきます。

これがイノベーションのジレンマです。

このイノベーションとは何か、その本質について、以下のブログに書きました。

「イノベーションの本質とイノベーションを起こす方法を考える」

ローエンド製品の破壊的イノベーション ホンダのアメリカ進出

このイノベーションのケーススタディとして挙げられるのが、ホンダの二輪車のアメリカ進出です。当初持って行った250cc、350ccの二輪車は、ハイウェイの発達したアメリカで、長時間の高速走行に耐えられずオイル漏れが頻発し、販売は不振でした。

このとき現地の駐在員が日常の足代わりに使っていたスーパーカブが現地のバイヤーの目に留まります。そしてスーパーカブがティーンエージャーや大学生の足として好評でホンダは窮地を脱しました。このホンダのアメリカ進出については以下のブログで触れました。

「危機がなければ、イノベーションは起きない?「成功の罠」から抜け出す方法」

ローエンド製品の破壊的イノベーション 日産の例

日産は1960年代アメリカに進出します。同時期トヨタはクラウンをアメリカに輸出しましたが、評判が悪くアメリカから引き揚げていました。日産が輸出したダットサン210は非力でトラブルが続き、アメリカでのビジネスは苦戦しました。これを救ったのが小型トラックでした。日産の小型トラックは、アメリカの自動車メーカーにとって破壊的イノベーションとなりました。今でもダットサン・トラックはアメリカでは広く認知されています。

この日産の北米でのイノベーションについて、以下のブログに書きました。

「『フェアレディZの父』片山豊氏の北米事業は破壊的イノベーションだった」

イノベーターと画期的なアイデア

一方、イノベーションを起こすには、やはり画期的なアイデアも必要です。

アイデアを生み出す力は、ある程度は訓練によって培うことができます。逆に言えばトレーニングしなければ、どんな優秀な人でもアイデアを生み出すことは困難です。そして今まで画期的なアイデアを生み出してきたイノベーターたちは、意外なことに取り組んでいました。

この偉大なイノベーターが取り組んできた方法について、以下のブログに書きました。

「ひらめきを生むには?偉大なイノベーターが取り組んできた方法」

アイデアだけでない、イノベーターに必要なもの

一方で偉大な発明やイノベーターはひらめいたアイデアを実現するまでに非常な苦労をしています。ジェームズ・ダイソンはサイクロン掃除機を完成させるのに5,000回以上の試作を行いました。優れたアイデアを実現するためには、熱意と努力が不可欠です。

この偉大な発明家の努力と、珍発明に終わってしまったアイデアについて、以下のブログに書きました。

イノベーションは不要、模倣者の戦略

一方、多大な努力をつぎ込んで画期的な製品を開発しても、後発企業にキャッチアップされ、市場を奪われてしまうこともあります。むしろ本当に追いつく実力のある企業は、先頭に立って進むより、追いかけることを戦略とることもあります。

松下電器(現 パナソニック)の創業者 松下幸之助氏は、

「うちはソニーという研究所が東京にありましてなあ、ソニーさんがね、何か新しいものをやってね、こらええなとなったら、われわれはそれからやりゃあいい」

と語っていました。

このイノベーターと模倣者の戦略について以下のブログに書きました。

累々と横たわるイノベーションの亡骸、それでもイノベーションから目を離さない

これまでにiPhoneのように画期的な製品が市場を一気に変えてしまう場合もあれば、このスマートフォンが既存の市場、例えばポータブル・カーナビ市場を消滅させてしまう場合もあります。

その一方でワンセグTVのように優れた技術・商品を開発しても、思ったように市場が広がらないこともあります。振り返れば、モトローラの衛星電話イリジウム、アメリカのネットスーパーWebvan、そして一時は企業も出店したりして盛り上がった仮想世界のゲーム「Second Life」など、様々な製品やサービスの亡骸が死屍累々と横たわっています。

そしてGAFAと呼ばれるプラットフォーマーも決して安泰ではありません。

グーグルの検索エンジンは、何か調べようとするとアフィリエイト目的のサイトが上位に上がってきて使いやすいとは言えません。学術関係の人は、海外の別の検索エンジンを使うようです。グーグルでさえ将来本当に優れた検索エンジンに席巻されるかもしれません。それはデジタルの世界ではごく短期間に起こるかもしれません。今後はより一層、短期間に新商品や新サービスが生まれ、市場が大きく変わる可能性があります。

従って、常に市場や技術の動向に注目し、市場の変化の傾向をいち早く捉えて、自社に影響するようなことがあれば何らかの用意をする必要があります。

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント