若手社員育成の課題は、社会変化による価値観の転換が背景にあります。ニートや不登校の事例から、安定志向・リスク回避、コミュニケーションの変化、自己肯定感の低さなどが浮き彫りに。従来の育成法では限界があり、会社側が若者の価値観を理解し、組織や仕事の進め方を変える必要性を説いています。

若手社員がこれまでのやり方では育成が進まないという課題に対して、これまで、

第17回「ゆとり世代の特徴と若者のモチベーションを上げる方法」

第30回「ゆとり世代の特徴と誤解」

第31回「ゆとり教育社員への処方箋」

第41回「今までのやり方が通じない!現代若者考」

第53回「モチベーションとやり抜く力『GRIT』」

第75回「『生まれ』か『育ち』か、若者育成の課題」

等で取り上げました。

今回はニートや不登校の特徴から、社会の変化と若者の価値観の変化を取り上げました。

これまで取り上げた若手社員の課題と解決方法

これまでベテラン社員と若手社員の違いを取り上げ、経営者、管理者の視点から若手社員の課題と解決方法取り上げた書籍を参考に、彼らを育成する方法を考えてきました。

若手社員の課題

「これまでの常識が通じない」と言われる若手社員の特徴として、以下のようなものが挙げられます。

- 指示待ち

- 言われたことしかやらない

- 自分の席でなければ電話が鳴っても取らない

- 自分の担当でなければ気を効かせて動こうとしない

- 低いコミュニケーション能力

- メール1つで急に休む

- 友達にLINEで送るようなメールを顧客に送る

- 電話が怖い、取ろうとしない

- 社内の行事に参加しない、上司の飲み会の誘いを断るなど社外での交流をしない

- 管理職・リーダーになることを避ける

- 自ら管理職・リーダーになろうとしない

- リーダーになることのメリットとデメリットを比較し、デメリットが多ければ断る

- リスクを取らず積極性がない

- 目立つことを避ける

- 失敗した場合のリスクを考えて自分から積極的に手を上げない

- 成長志向と根拠のない自信

- 仕事を指示しても、それがどんなスキルになるのか聞くなどスキルにこだわる

- 本人ができると言うからやらせてみたら、期日になってもできていない

- 遅れるという報告もない

- メンタルが弱くパニックになる

- 仕事の優先順付けができず複数の仕事を与えるとパニックになる

- 叱られたり、仕事で失敗すると心が折れて休職してしまう

なぜこのようなことが起きるのでしょうか。その背景には、彼らが受けてきた学校教育や、それまでの社会経験が関係しています。

【学校教育】

多くの子供たちは、結果重視、効率重視の学校生活が求められます。子供たちはいかに少ない労力でよい成績を取るかを常に考えて、コストパフォーマンスを重視する学校生活を送っています。失敗は極力避けるため、失敗経験がなく失敗に対する耐性がありません。

【社会集団での経験】

学校のクラスの人間関係、また友人との関係は極めて同質性が高い集団です。少しでも他人と違ったり、目立ってしまうと思わぬ攻撃を仲間から受けます。そうならないためには、目立てないことが一番です。

また親も子供が失敗しないように先回りして手を回します。そのため学校以外の家庭でも失敗体験がなく、チャレンジもしません。(親がさせない) そのため自信の元となる成功体験がありません。

これまで取り上げた解決方法

こういった若者たちの特徴を認めた上で、彼らを組織内で短期間に戦力化する方法は以下のような解決策があります。

- 社会人としての基礎教育

- 電話の応答はできないことを前提に社内で訓練する、そこで電話応答の台本を使って練習する

- 言葉遣いや敬語の練習

- メールの書き方も一から指導

- スキルの明文化とキャリアパス

- 年数に応じて身に着けるべきスキルや資格を紙に書いて渡す

- 将来のキャリアパスを示し、経験を積むことでどのように成長するのかイメージさせる

- スキルや資格を評価や目標管理制度とリンクさせ、努力した結果が反映されるようにする

- 自主性を高める

- 取得する資格やスキルは、ある程度までは本人に選択させる、これらより責任と自覚を促す

- 公正な評価

- 従来の上司の評価だけでなく、同僚や部下からの評価など360度評価を取り入れる

- 本人が納得できる評価制度にする

これはあくまで企業や組織は今までと同じで、問題を解決するには「若者たちを組織に合わせて戦力化しよう」という考えです。

しかし、これは正しいのでしょうか。

社会そのものが変化しつつある昨今、今の若者の特徴は社会の変化の結果なのかもしれません。

社会が変化しつつあるのに、組織や仕事のやり方を変えずに、若者をそれに合わせようとするのは、川の流れに逆らって泳いでいるようなことになっていないでしょうか。

ニート・不登校に見る社会の変化と価値観の転換

今起きている価値観の変化が、今の若者達の特徴の原因かもしれません。それならば彼らの価値観や考え方を理解することで、価値観の変化をつかむことができるかもしれません。

その極端な例として、ニートや不登校の若者について考えます。

20世紀型上昇志向

高度成長期に子供時代を過ごし、バブル崩壊以前1992年までの価値観を持った人たちの特徴を「20世紀型上昇志向」と呼びます。

すべては仕事優先で、仕事の質も重要ですが、それよりも量が重視され、たくさん働くことが求められた時代では、会社と個人は一体化していました。

これは子供には

「会社優先であくせく働く父親は幸せそうに見えない」

と映りました。

一方、消費文化は1970年代以降、比較的新たに出てきた考えです。作れば売れる時代は、古いものは捨てて新しいものを買うことが良いこととされました。これは消費を活性化し経済を成長させました。

1980年代は人と違うもの、人より高いものを持つことが満足感を高めました。消費社会から降りることは負け組を意味しました。

21世紀型の価値観

今の若者たちの価値観、特にニートの人たちの価値観を「21世紀型進化系人間」と呼びます。

これからは

「子供が親よりも貧しくなる世代」

と言われています。

そんな世代の子供たちから見て、親たちの世代や会社人間は幸せそうに見えません。もちろん彼らは、自分の親が1980年代の消費社会に生きた時代も知りません。

今、大企業ですら定年までの雇用を保証していません。若者たちは「会社は人生を保証してくれない」と考えています。

21世紀型進化系人間の彼らにとっては「仲間・働き・役立ち」を三本柱の人生として捉え、仕事は人生の1/3でいいと思っています。彼らは「自分の好きなことを仕事にしている人はほんの一握りだ」ということが分かっています。そのため、仕事は「一番嫌でない仕事でなければいい」と考えています。

高度成長期は、インフレによりお金の価値を下がり、一方賃金が年々上がっていきました。そのため貯蓄よりも消費の方が理にかなっていました。

しかしデフレの今、逆にお金の価値が上がっていきます。消費はマイナスであり、節約・貯蓄の方がメリットは大きくなります。そのため若者たちは節約をゲーム感覚で楽しみます。節約をして貧乏を乗り切るには知恵も必要です。節約には知的な楽しみもあります。

その結果、お金がないことに対し切実感や後ろめたさがありません。お金に対する価値観が違ってきています。

同様に働かないことにも後ろめたさがありません。20世紀型のがつがつとしたパッションは皆無で「競争から降りたあくせくしない生き方」がニートの特徴なのです。

この勝ち負けから降りる生き方が21世紀型の価値観の特徴です。

逆に今日の女性から見ると、

彼らは

- 一緒にいると背伸びせずありのままでいられる

- 細やかな気配りをしてくれてとてもやさしい

と評価されます。

高度成長期に求められた男性像とは全く違うタイプが好まれる時代です。

今や、フルタイムで働き、それでも仕事も結婚も子育てもしたい女性は、男性に経済力よりも人間性や癒しを求めます。こういった女性とニートのカップルは相性が良く、男性を養うことに抵抗感がない女性も現れています。

例1 癒しを必要とする職場とニートの相性1 リハビリ現場の管理者

高齢者のリハビリはすぐに成果が出るとは限らず、先が見えない中で地道に取り組まなければなりません。そこに従来の価値観の管理者が成果を出そうと頑張るとスタッフや患者は疲れてしまいます。ある施設ではそのために組織がぎくしゃくしていました。そこで、その管理者の代わりに元ニートが管理者として入りました。やる気のないおっとりとした雰囲気がリハビリ現場には合っていて、スタッフや患者も馴染んでいました。

例2 震災ボランティア

復興で被災した人たちにとって復興は長期戦です。しかも被災のショックも大きく気持ちも沈みがちになります。そこにやる気満々の団塊世代ボランティアが入ったところ、被災者のリズム感が合わず被災者が疲れていました。「手伝ってくれるのはありがたいのですが…」

むしろニートの「頑張らない、おっとりとした態度」の方が被災者にはありがたく感じられました。

何事も的確に判断し仕事をバリバリこなす、いわゆる「仕事のできる人」は、同じように仕事ができるタイプの女性にとっては「一緒にいると疲れる存在」です。ニートは仕事の結果は人より劣り、社会的にも成功していません。しかし彼らの持っている、今まではかっこ悪いとされていた「癒し」という特徴は、時代が変わったため、求められるようになりました。

コミュニケーションの断絶

20世紀型価値観と21世紀型価値観の2つは、価値観が全く違います。そのため、分かり合うのは困難です。特に家族、中でも親子で20世紀型価値観と21世紀型価値観がぶつかると解決は難しくなります。これが親子の問題の本質かもしれません。

親のコミュニケーション能力に問題があり、自分の価値観にこだわるあまり、子供の価値観を理解しようとしません。子供は親が楽しそうじゃないのを見て育っています。「親はエライと思う。だけど自分はあんなふうになりたくない」と思っています。

ただし若者自身も20世紀型価値観と21世紀型価値観の間で心は揺れ動いています。一部のニートのように達観できません。

格差問題の本質は、経済問題でなく価値観の違いの問題でもあります。その点を踏まえて社会が対策する必要があります。問題はお金だけではないのです。

実は社会は

物質的な豊かさから、心の豊かさのステージへと

大きく流れを変えています。

見えない管理と息苦しさ、閉ざされた世界

会社

学校で息がつまるような人間関係を過ごしてきた若者にとって、価値観の違う様々な人と付き合わなければならない会社は、それだけでひどく疲れる場所です。そこに1日8時間いること自体が大きな苦痛です。

一方、20世紀型価値観の人にとって、会社は自己のアイデンティティの一部であり、自尊心を満足させる場所です。特に家庭での存在感が希薄な人には唯一の居場所です。

一方、職場は表立っては厳格に管理されているわけではありませんが、成果主義の浸透や日常業務までITで管理されるなど、暗黙裡の管理が進んでいます。閉ざされた世界であり、いろいろな面で「理由なき服従」を強いています。

この理由なき服従とは、「従わなければ罰せられる可能性がほとんどなくても従順に従っている」という状態のことです。そうなってしまう理由は、

- 罰せられるとダメージが極めて大きく(新卒一括採用と転職市場が弱い)

- 罰する者の内面には不透明性がある(人事の不透明性)

からです。

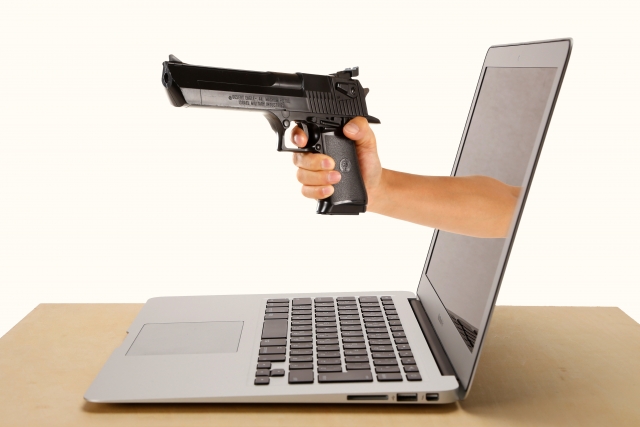

若者たちは息を殺して組織で日々を過ごしていることを経営者や管理者は気づいていません。弾が入っていないかもしれないが、それでもこめかみに銃口を突き付けられて、自ら進んで十分な能力を発揮できるのでしょうか。

ここから外れることはできないという恐怖、窒息寸前の職場で、彼らは「会社なんていつでもやめてやると思わなければ頭がおかしくなる」と感じてしまいます。しかも監視は日々強くなり、どんどん不自由になって、正しいことしか許されない職場になっています。

学校

学校は閉ざされた世界です。その中で毎年教師の心無い言葉のために不登校になる子供たちが絶えません。あるいは目立つとクラスメートから執拗な攻撃を受けてしまいます。子供たちにとって教室は地雷原なのです。

調査によれば、学校は気おくれがして居心地が悪いと答えた子供は17.8%(5人に1人)にも上りました。神経をすり減らす友人関係、友達同士の仲良しごっこは、自分を縛り付ける牢獄だと子供たちは感じています。5人に1人は、見えない銃を突きつけられて学校生活を送っているのです。

大人から見ても、子供たちの世界は実に奇妙でわかりにくく複雑な世界なのです。

家庭

子供のことを心配するあまり、些細なことにも口を出すなど、親の呪縛が蔓延しています。子供の就職先も親が決める時代です。

イタリア人心理学者は日本人の親は子供に飛び立て、飛び立てと言いながらいざとなると

「子供の足首をつかんで離さない」

と言いました。

その原因は「子供のため」という親の呪縛です。うわべは子供の意思を尊重していると言いながら、暗黙の親の意思が子供を縛り付けているのです。

「良かれ」と思って愛情から出る言葉には歯止めが利きません。

むしろ他人の親切の方が相手を追い詰めないのです。

「愛は負けるが、親切は勝つ」……精神科医 斎藤環氏はこう述べました。

層であれば20世紀型価値観の親は、子供と「分かり合えない」という前提から始めた方が良いかもしれません。

早く親が子供から離れて、親の人生を生き始めると子供は変わり、引きこもりから抜け出せます。ひきこもり・ニートを支援するNPO法人ニュー・スタートでは、ひきこもっている若者に対し、スタッフ「レンタルお姉さん」が繰り返し訪問します。そして若者を家から出して、ニュー・スタートの寮に住まわせます。若者は親元を離れ、1人暮らしから、アルバイト、自立へと移行できます。

労働環境の変化

仕事がつまらない時代

自動化、IT化が進みで労働は誰でもできる仕事に変わりつつあります。労働はコモディティ化し、この人でなければできないという特別な仕事はなくなりつつあります。仕事をしても人に役立っているという実感が得られなくなっています。

ある家庭は父親が銀行員で、親の意向で子供も銀行員になりました。その結果、子供は荒れ、毎朝母親を殴ってからでないと出社しなくなりました。父親は、今の銀行の仕事は変わり、昔のようなやりがいのある仕事ではなくなったと嘆いています。

疲弊する日常、あるフリーターの1日

9時にシフトに入りランチ用のサンドイッチをひたすらつくります。12時になるとランチタイムで大忙しとなり、そのあとランチの片づけ、休憩のあと少し働いて6時間、6千円の稼ぎになります。帰るとくたくたに疲れて夜まで眠りこけ、夕飯、テレビ、シャワーを浴びれば1日が終わります。時給千円の仕事で特にスキルが身につくこともなく、疲弊する日常に疲れ果て、自信を失い、投げやりになっていきます。こうして日々を重ねる間に、そこから抜け出す気力も、努力する時間も奪われていきます。

一度落ちると這い上がれない社会

新卒一括採用の弊害

フリーターの不安定な暮らしや、非正規雇用でワーキングプアに陥る若者の報道などを見て、若者は安定を求めて就活に力を入れます。多くの若者は安定を最優先して大企業や公務員を志望します。しかし中には高望みしすぎて不採用が続き、心が折れてしまう若者もいます。

フリーター、派遣社員の置かれる厳しい状況から、フリーター=負け組、正社員=勝ち組という認識です。

しかし無理をして就職しても厳しいノルマや評価で続かなくなれば、仕事が続かず引きこもりになります。また人員に余裕のない企業は、入社直後からどんどん仕事を与えていきます。

新入社員に過大な業務をさせて長時間残業の挙句、過労で自殺したD社の新入社員Tさん、冷静に考えれば、入社1年目専門知識の限られた新入社員に長時間残業させて、どのようなメリットがあるのでしょうか。

実は過大な業務をさせる目的は、以下のいずれかです。

- ひたすら長時間働けば成果が出るように仕事がシステム化されており、成果が出るようになっている

- 過大な負荷は体育会系のしごき(いじめ)と同じで、目的は上司に逆らえない従順な社員にすること

正社員が続かず引きこもりになると

ひきこもりの体験者によれば、

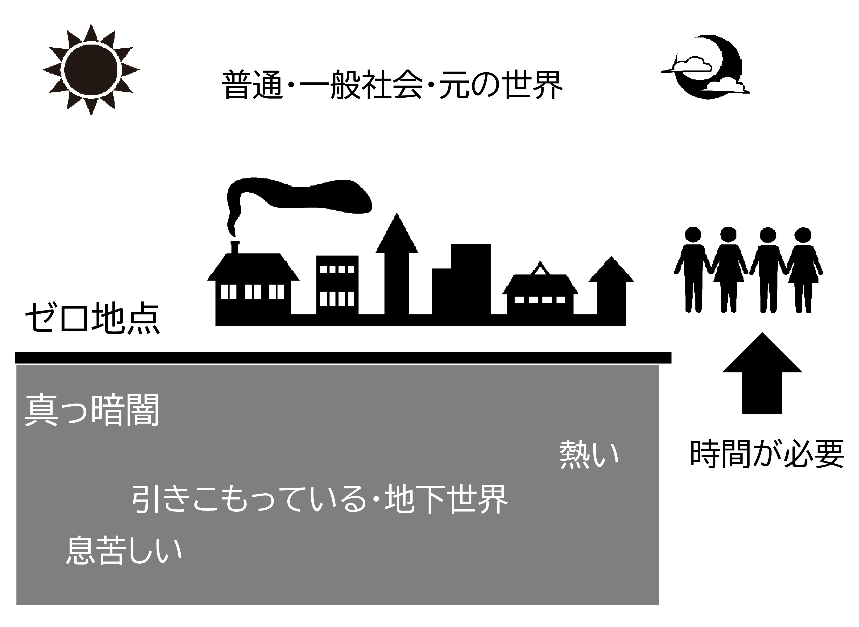

「ひきこもりは苦しく、土の中に「生き埋め」にされているようで息ができないつらさがある」

そうです。焼かれるような熱さも感じる人もいます。「何とかしたいけど、どうすることもできない」のでもがき苦しんでいる状態です。

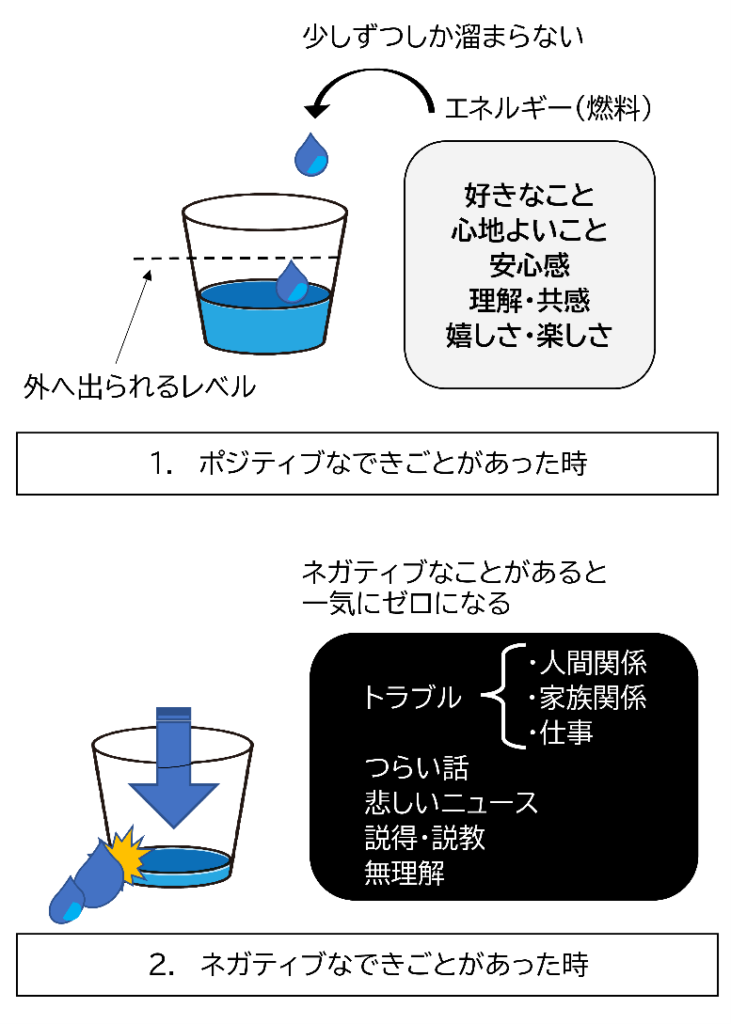

ひきこもりは生きるエネルギーが枯渇した状態です。生きるエネルギーの源は、安心感、共感、心地よさなどポジティブな感情です。これは少しずつしかたまりません。しかも一度ネガティブなことが起きるとたまったエネルギーが吐き出されてしまいます。

子供たちはもともとエネルギーが多くない上、それまでの家族、学校、会社などとのかかわりの中から、生きるエネルギーを枯渇させられてしまうことが、この原因です。

セーフティネットがないことが若者を臆病に

財政学者 神野直彦氏は

「新自由主義者たちはセーフティネットを取り外した上でサーカスの団員たちに綱渡りをしろと言っているようなものだ。セーフティネットがあると彼らはさぼり始め、まじめに演技をしなくなるだろうと主張する。しかし、実際にセーフティネットを外したら、彼らはまじめに演技をするが、命を失うのが怖くて、アクロバットを演じなくなってしまった。」と述べています。

現代に対して当てはめて考えれば、低調な起業の問題があります。

日本は、内需は低迷し、企業は冒険的な試みが減少し、低成長に陥っています。国は起業を増やすために様々な取組をしています。しかし失敗した時のセーフティネットがありません。起業して失敗すれば、債務の個人保証(連帯保証人)しているため自己破産しなければいけません。国が本気で起業を増やすなら、このセーフティネットの構築が不可欠です。

若者の正社員志向は強く、しかも社会のセーフティネットがないため、彼らは会社の中で意欲があってもチャレンジできません。失敗して一度フリーターになったら二度と正社員になれないからです。フリーターの貧困、派遣切りなどの社会問題は連日報道されています。そんな状況で、やっと大企業に就職した彼らに、思い切った仕事をしろというのは酷ではないでしょうか。

消費に浮かれていたかつての大学生に比べ、今の大学生は真面目で仕事のやりがいについても考えています。しかし正社員から外れることの怖さからやりがいを追い求めることをためらっています。

自己実現を求める

一方、真面目に自己啓発に励む若者たちも多くいます。しかし仕事と自己実現が重なると働きすぎるワーカホリックになります。「本当はひどい仕事を楽しいと思い込むことを酩酊 」と表現します。その酩酊に入れば、全能感でむしろ心地よくなります。そうして若者がブラック企業で酷使されます。しかしそんなハードな日々が続けば、最後には仕事を続けられなくなり、ひきこもることになります。

幻想の中で酩酊して、自分の置かれている厳しい状況から目をそらす、これを政治学者 姜尚中は「ココロ主義」と呼びます。これは内向き志向で、外の世界との関係は断ち切られています。ココロ主義に救いを求めれば、それを満たしてくれる自己啓発本やセミナーに手を出してしまいます。これは「諦念」であり隠れた「自殺願望」でもあります。

ココロ主義の酩酊から抜け出すには、ブラックな会社をやめ、みっともなくていいからコンビニでバイトしてでも生き延びることが必要です。自分の心を呪縛から解き放って、自らの知性で世界と対峙しなければいけません。

子供の自主性を重んじるゆとり教育もあり、若者たちは自分のやりたいことを指向します。

かつて多くの若者は自分探しをしてきました。大学を中退したり職を転々としたり……かつて若者は30歳くらいまでは、やりたいこと探し・自分探しでさまよっていても良い存在でした。しかし新卒一括採用の日本はこれを許さなくなっています。しかも大学や民間企業のキャリア教育はこの問題を解決しません。多くの企業は中途採用に対し低く評価しています。

親よりも豊かになれない世代

派遣労働者225万人

派遣社員の大幅な増加は、正社員、終身雇用が生んだいびつな社会です。正社員の雇用を守るため、不足する人員は派遣社員でカバーするからです。

これはアメリカが先行して始めた制度で、1970年代に一般事務を派遣社員に切り替えました。しかし派遣社員から正社員の明確な道筋がないのは日本もアメリカも同じです。

不況になると真っ先に仕事を失い、生活が困窮しますが、これに対し社会のセーフティネットが不十分です。派遣社員やフリーターの身分は不安定で、この不安から自暴自棄になった一部の若者が凶悪犯罪を起こしてしまいます。これを防ぐには警備やパトロールを強化するのでなく、セーフティネットを厚くして、不安を和らげることが重要です。その役割として生活保護制度はあまりに貧弱です。

自己責任論の問題

人々の「普通に頑張ればなんとかなるはずだ」という思い込みが若者を追い詰めます。就業できないのは「努力が足らない」という前提だからです。そして努力を促すために国は就労支援に多額の予算を投じています。

しかし遺伝的な要因や家庭環境など、本人ではどうにもならないことも多くあります。

「働かざるもの食うべからず」

この文言は、本来はレーニンが新約聖書を引き合いに、

労働者を搾取しているブルジョアを批判するため

に使われた言葉です。

しかし今では働けない人を批判するために使われてしまっています。

実は、お金がないためにいやいや働き、十分な収入が得られない人ほど「働かざるもの食うべからず」「ニート死ね」と批判します。

この頑張ればなんとかなるという考え方は「団塊の世代ががむしゃらに働いて日本が豊かになった」というところから来ています。実はこれは幻想です。高度成長は、たまたま日本に1億の人口による安価な労働力があり、欧米の先端技術を導入し、他国と海を隔てた地理的要因から紛争がないなどの要因が重なった結果なのです。

社会の変化に適応できないのはどちらか

変えるべきは若者か、会社・組織か?

子供はいつの時代も最先端で、社会の変化を示しています。

ある作業をニートに頼んだら「仕事になるから嫌です」と労働を拒否しました。つまり

無償でやるのは楽しいが報酬が生まれると楽しくないから拒否する

という価値観です。

ニートの価値観

「仕事なんて命に比べたらどうでもいい。人間は仕事のために生きているわけじゃないし、仕事なんて人生を豊かするための手段に過ぎない」

つまり、仕事をすることで多くを失い人生がつまらなくなるのであれば仕事をしなくてもいいと考えています。

それには「いろんなことを諦めなければならないが、それは構わない」とも思っています。まさに

「会社中心の社会の終わり」です。

一方、ニートにも必要な向上心があります。それは

「先にある楽しみなことに向けて自分で何かを行動する力」で、これがあれば楽しく過ごせます。

楽しみが全くないとひたすら憂鬱になります。そうなると、そこから逃れるために、酒を飲む、自殺するなど、自暴自棄になっていきます。

こういった価値観の若者たちと共存するのに必要なのはなんでしようか。

変えるべきは若者でしょうか、組織でしょうか。

仕事は変化し、20世紀型の労働は減少、こういった作業はロボットやITが行うようになりました。労働時間も減少し、長時間会社に縛り付ける必要はなくなります。その分収入も減るかもしれませんが、そもそもこれまでのホワイトカラーの長時間労働は、生産性はそれほど高くありません。

ある経営者は、命令(指示)すれば、人は動くと考えます。正しく指示すれば成果が得られると思っています。だから社員を「一度自衛隊に入れろ」という発想が出ます。欲しいのは指示・命令を忠実にこなすロボットのような人材です。だから何も知らない若者を一から教育して自社の文化に染め上げる新卒一括採用にこだわります。

しかしこれからの時代は、横並びでライバルと同じことをしていては生き残れなくなっていきます。グーグルは「卓越した人材」に「卓越した成果」を求めます。

上司の指示に部下が心から応答できず、「つべこべ言わずやれっ!」と罵られ、しかも失敗すればフリーターに転落する恐怖を背負わされた若者たちに「卓越した成果」は出せるのでしょうか?

21世紀型価値観が主流になるのであれば、彼らに合わせた組織、仕事の進め方にした方が生産性は上がるのではないでしょうか。

イタリア型の幸福感

【イタリア人「遊ぶために仕事をする」】

イタリア人は、仕事のために私生活を犠牲にしない気質と言われています。

財布をすられたあるイタリア人は「本当にお金が必要な人が持っていったんだからいいだろう」と言いました。

イタリア人は「自分が凡人であることを知る偉大な国民」といわれています。であれば、自己実現や酩酊とは無縁でいられます。

イタリアの諺に「神様以外、人間はみな障害者」というものがあります。人間は長所と短所を兼ね備えた出来損ない同士、だから仕事に完璧を求めず、もっといい加減でもいいとさえ思っています。力を抜いて生きることが必要かもしれません。

【働かなくても生きていていい】

都会では午前中から居酒屋で酒飲んでいる中年男性が多く存在しています。「ぶらぶらしている大人は結構たくさんいる」と感じるほどです。

本当は、人は働かなくても生きていていいのです。

役に立たないことをしている人が増えれば、世界はもっと豊かになります。

ダーウィンは裕福な家の生まれで終生父親の遺産で生活し働く必要がありませんでした。

創作活動では作家の死後、作品が広く知られることも多くあります。アメリカの小説家エドガー・アラン・ポーは、作品自体は雑誌や文芸批評で当時評価されていましたが、生前作家としてはほとんど評価されませんでした。しかもバクチ狂いで女性関係のトラブルが絶えず、昼間から泥酔して仕事に来ないなどの多くの問題を起こしていました。

「変身」「城」などシュールな作品で知られるフランツ・カフカも、保健局に勤めながら執筆を続けていました。生前に出版した7冊はそれほど売れず、40歳でこの世を去りました。作品が広く知られたのは死後でした。

ある人の遺したものが本当に優れたものかどうか、我々自身もわからないのです。

「働くこと」は「他人の役に立つこと」と考えれば、お金を稼がなくても他人の役に立てば、それは労働です。実際、実用的なものばかりだと息が詰まってしまいます。無駄に見えるものも必要なのです。

無駄がたくさんあり、世界が多様で混沌であれば、その中から今までにないものが生まれます。プログラマの場合、怠惰は美徳です。プログラマの三大美徳は怠惰、短気、傲慢だそうです。

生きる意味を失っているニートたちにNPO法人ニュー・スタートの二神氏は

- 自立なんかする必要ない

- 他人にもたれあって生きろ

- 人生に目的なんか必要ない。ただの人として楽しく生きろ

と説いています。

- 自分の能力を発揮してバリバリやる

このような自己中心的考え方は、組織の中で軋轢を生みます。下手をすると組織を自分の都合よいものに変えてしまい、大きな問題を起こしてしまいます。

- 自分はそんなに大したことはできないかもしれないけれど、そういう自分も安心できる場所があったらいいな

そういう人が多数いる社会は間違いなく今よりも豊かな社会です。むしろ社会がこれを受け入れられるかどうかが大きな問題です。

参考文献

「ニートがひらく幸福社会ニッポン」二神能基 著 赤石書店

「ハタチの原点」 阿部真大 著 筑摩書房

「ニートの歩き方」pha(ファ) 著 技術評論社

「半径1メートルの想像力」 山崎鎮親 著 旬報社

「ひきこもりの真実」 林恭子 著 筑摩書房

「若者の貧困・居場所・セカンドチャンス」青砥恭 著 太郎次郎社エディタス

「若者の働く意識はなぜ変わったのか」岩間夏樹 著 ミネルヴァ書房

経営コラム ものづくりの未来と経営

経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。

以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)

弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」

原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。

「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」

製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。

書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】

経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。

【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本

【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説

セミナー

アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。

オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。

詳細・お申し込みはこちらから

月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。

利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

コメント